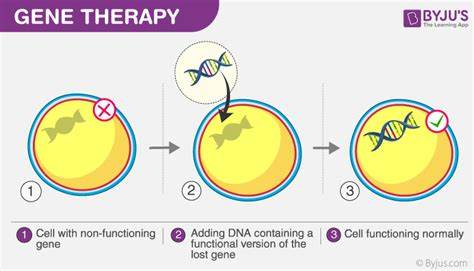

Генная терапия — одна из самых перспективных и революционных областей современной медицины, способная изменить судьбы пациентов с редкими и неизлечимыми ранее заболеваниями. За последние десятилетия технологии вышли далеко вперёд, и сегодня медицина располагает инструментами, которые не просто смягчают симптомы болезней, а устраняют их причины на генетическом уровне. Однако, несмотря на впечатляющие успехи науки, генная терапия сталкивается с серьёзными проблемами в становлении устойчивого рынка и широкого внедрения. Первым в истории официальным успешным прецедентом стал эксперимент 1990 года, когда команда доктора Уильяма Френча Андерсона в Национальном институте здоровья США провела первую терапию генетического заболевания аденозиндезаминазной недостаточности (ADA-SCID). Маленькая пациентка, четырёхлетняя Ашанти де Силва, страдала от тяжелого комбинированного иммунодефицита, при котором у детей практически отсутствует иммунитет, делая любое заболевание смертельно опасным.

Благодаря введению модифицированных генетически клеток, её состояние значительно улучшилось, и ребёнок смог вести нормальную жизнь, посещая школу и избегая постоянных инфекций. Хоть терапия и не была окончательным исцелением, её успех показал потенциал инноваций для изменения качества жизни пациентов. Прошло тридцать пять лет, и технология шагнула далеко вперёд. В 2025 году ребёнок, известный как малыш Кей Джей, был первым в мире успешно вылечен с помощью индивидуальной терапии редактирования генов CRISPR. У мальчика диагностировали крайне редкое и смертельное заболевание, связанное с неполным расщеплением аммиака.

Команда исследователей благодаря анализу его конкретных мутаций смогла создать персонализированный препарат, который в течение нескольких месяцев прошёл тестирование и получил быструю одобрительную оценку FDA. Малыш начал понемногу улучшаться, набирал вес и постепенно возвращался к нормальной жизни. Сравнение этих двух историй отражает ключевые изменения, произошедшие за прошедшие десятилетия. Современные методы стали более точными, быстрыми и минимально инвазивными. Если первая терапия была универсальной для всех пациентов с ADA-SCID и строилась на модификации клеток вне организма, то терапия Кей Джей была уникально персонализированной, осуществлялась непосредственно внутри организма и задействовала безопасные наночастицы для доставки грузов генетического материала.

Это демонстрирует, насколько сфера прошла путь от экспериментальных методов к настоящему прорыву в биомедицине. Несмотря на блестящие научные достижения и поддержку со стороны регуляторов, индустрия генной терапии переживает тяжелые времена с точки зрения экономической устойчивости. Многие компании-разработчики сталкиваются с банкротствами, снижением капитализации и уходом с рынка. Гиганты индустрии, такие как Bluebird Bio, оказались вынуждены продавать свои активы за смешные суммы по сравнению с пиковыми оценками. Крупные фармкомпании, как Pfizer, полностью свернули некоторые направления, ссылаясь на ограниченный интерес от пациентов и лечащих врачей.

Цена акций компаний в области редактирования генов резко упала, что отпугивает инвесторов и тормозит развитие новых перспективных продуктов. Почему такое происходит? Наука, несомненно, способна творить настоящие чудеса, но создание эффективного и устойчивого бизнеса на базе генных терапий оказывается чрезвычайно сложной задачей. Одной из основных проблем является высокая цена на лечебные процедуры. Например, терапия Casgevy, предназначенная для лечения серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии, стоит свыше двух миллионов долларов за единственный курс лечения. Помимо этого, необходима диагностика, пребывание в больнице, обследования и последующий уход, что увеличивает общую стоимость и финансовую нагрузку на систему здравоохранения и пациентов.

Сам процесс лечения также представляет собой сложнейшую операцию. Пациентам предлагают пройти несколько этапов: сбор и очистка стволовых клеток из крови, генетическая модификация с использованием современных инструментов редактирования, хранение и транспортировка в криогенных условиях, после чего требуется химиотерапия для подготовки организма и введение измененных клеток обратно. Всё это требует высочайшего уровня координации, технологической строгости и специализированного медицинского персонала. Отсутствие масштабируемости и высокая вероятность ошибок в каждой стадии процесса отражаются на сроках и стоимости лечения. Мало кто из медицинских центров оборудован для проведения подобных процедур, что сдерживает быстроту и количество лечащихся пациентов.

Кроме того, органы страхования и медицинские регуляторы испытывают трудности с оценкой эффективности и ценности таких методов, что обуславливает сложные переговоры, внедрение моделей оплаты по результату и риск-шеринг. Сложности с коммерциализацией генетических продуктов не уникальны для Casgevy. Подобные трудности испытывают и известные CAR-T терапии для лечения онкологических заболеваний, где применяется похожая методика взятия клеток у пациента, их изменения и возвращения с целью борьбы с раковыми образованиями. Хотя альтернативные подходы с использованием донорских клеток предлагают некоторые преимущества в логистике, они обладают собственными недостатками, включая необходимость совместимости и повышенный риск осложнений. В итоге, современные вызовы для генной терапии можно условно свести к трём основным направлениям: производственным и технологическим ограничениям, снижению инвестиций и проблемам с возмещением затрат через страховые системы.

Отсутствие экономических стимулов и потоков капитала мешает развитию новых препаратов и выходу на рынок уже существующих. Однако, проблемы открывают и путь к потенциальным решениям. На примере Casgevy и похожих препаратов можно отметить важность упрощения и стандартизации процессов производства, расширения базы медицинских учреждений, готовых к проведению таких процедур, и разработки оптимальных схем компенсаций стоимости для пациентов и страховщиков. Обсуждения на тему будущего индустрии генной терапии активно ведутся на различных международных площадках, включая саммит FDA в 2025 году, где рассматриваются новые стратегии регулирования и финансирования. Генная терапия, несмотря на все сложности, продолжает оставаться надеждой для миллионов пациентов по всему миру.

Уникальность таких методов в том, что они лечат причину болезни, а не её симптом. Путь к массовому применению и финансовой устойчивости долгий и тернистый, но достижения последних лет доказывают, что медицина будущего уже сегодня становится реальностью. Интеграция инновационных технологий редактирования генов с разумными государственными программами поддержки, инвестиционными механизмами и образовательными инициативами для врачей и пациентов даст возможность раскрыть весь потенциал генной терапии. Разработка гибких моделей сотрудничества между биотехнологическими компаниями, медицинским сообществом и регуляторами позволит преодолеть существующие барьеры и приблизит нас к эпохе, где генетические болезни можно будет лечить эффективно, доступно и безопасно. В следующей части этого цикла будет подробно рассмотрено, как именно производственные сложности, инвестиционный спад и вопросы возмещения затрат влияют на индустрию, а также какие инновационные решения предлагают ведущие эксперты и организации.

Ключ к успеху лежит в системном подходе, объединяющем науку, бизнес и социальные интересы для создания жизнеспособной и справедливой модели медицинского будущего.