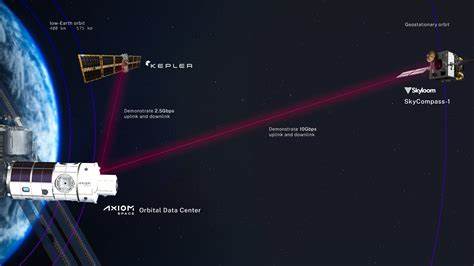

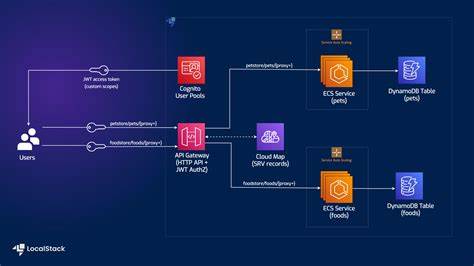

Современные технологии не стоят на месте, и одно из самых амбициозных направлений развития — создание орбитальных дата-центров (ОДЦ), расположенных на низкой околоземной орбите. Идея переносить вычислительные мощности в космос на первый взгляд кажется превосходным решением проблем земляных дата-центров, связанных с энергопотреблением и охлаждением, однако на практике сталкивается с рядом существенных вызовов. ОДЦ стремятся предложить беспрецедентные преимущества, такие как бесплатная солнечная энергия и эффективное охлаждение в вакууме, но к их реализации нужно подходить с осознанием сложностей, которые несет орбитальная среда. На сегодняшний день проекты подобных дата-центров находятся на стадии активного развития, при этом стартапы и крупные компании вкладывают значительные средства в их создание, стимулируя одновременно и новые технологии, и исследования по адаптации оборудования к условиям космоса. Одной из крупнейших проблем является запуск подобных конструкций на орбиту.

После преодоления земной атмосферы и выхода на орбиту оборудование подвергается колоссальному стрессу. Для достижения низкой околоземной орбиты необходимо ускорение до 7.8 километра в секунду в течение примерно десяти минут, что сопровождается сильнейшими вибрациями и значительными перегрузками. Такое экстремальное воздействие на серверное оборудование требует серьезного переосмысления дизайна и изготовления, потому что стандартные серверы с обычным оборудованием способны не выдержать этих нагрузок и прийти в негодность еще до начала работы на орбите. Помимо физических нагрузок, орбитальные дата-центры сталкиваются с другими сложностями, исходящими из особенностей опасной внешней среды.

Космическое излучение — одна из наиболее серьезных угроз. Земная атмосфера и магнитное поле защищают наземные системы от солнечного и космического космического излучения, в то время как находящиеся на низкой орбите спутники и серверы вынуждены работать в прямом контакте с этим вредоносным воздействием. Проникающая радиация приводит к сбоим в работе микросхем, сбоям в программном обеспечении или даже физическому повреждению оборудования. Это требует внесения значительных корректировок в конструкции: использование специальной защиты, применение высоконадежных и устойчивых к радиации чипов, а также разработку сложных алгоритмов контроля и восстановления. Компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для ОДЦ, внедряют методы, способные автоматически выявлять и исправлять ошибки, уменьшая потерю данных и повышая общую стабильность.

Еще одной серьезной проблемой, которая постоянно заставляет переосмысливать безопасность и надежность работы в космосе, является космическая погода. Солнце и космическое пространство неумолимы к современным технологиям. Вспышки на Солнце, выбросы протонов и электроны, а также интенсивные магнитные бури нарушают работу радиосвязи и электроники. В недавние годы подобные явления приводили к перебоям в работе спутниковых систем и вызывали проблемы у авиаперевозчиков, которые вынуждены были перенаправлять маршруты самолетов. Гораздо более масштабные геомагнитные бури, подобные Каррингтонскому событию 1859 года, способны вывести из строя не только спутники, но и наземные электросети и энергоинфраструктуру.

Для орбитальных дата-центров последствия таких событий могут стать катастрофическими, вызывая сбои и возможное полное отказание систем. Для противодействия космической погоде пытаются внедрять заранее подготовленные методы защиты, дополнительные слои экранирования и резервные системы. Однако в условиях длительной работы и масштабных солнечных бурь вероятность серьезного ущерба велико, что усугубляет риски эксплуатации подобных объектов. Кроме того, обслуживание орбитальных дата-центров – дорогое и сложное мероприятие. В отличие от наземных дата-центров, где технический персонал может быстро заменить вышедшее из строя оборудование, в космосе отправка специалистов обходится в десятки миллионов долларов на человека.

Заправка аппаратуры, ремонт и замена деталей требуют либо космических миссий с экипажем, либо крайне сложных роботов-манипуляторов, эксплуатация которых находится на ранних этапах развития. Это значительно повышает требования к надежности и долговечности оборудования ОДЦ, ведь любые ошибки могут привести к длительным простоям, потере данных и существенным финансовым затратам. Еще одной немаловажной проблемой становится орбитальный мусор. С каждым годом вокруг Земли увеличивается количество работающих спутников, отработавших свой ресурс аппаратов и различных обломков. Столкновение хотя бы двух таких объектов может привести к каскаду последующих столкновений, известному как синдром Кесслера, создавая опасное облако мусора, которое усложняет эксплуатацию и запуск новых аппаратов.

Для крупных структур, таких как будущие массивные солнечные батареи площадью несколько квадратных километров, риск столкновения с обломками и их повреждений крайне высок. Несмотря на существующие планы уборки мусора, они пока остаются в зачаточном состоянии и не решают проблему масштабно. Очевидно, что без принципиально новых подходов к управлению космической средой эксплуатация орбитальных дата-центров на большой площади может стать экономически невыгодной и технически рискованной. Несмотря на все опасности и сложности, создание и развитие ОДЦ открывает значительные перспективы. Среди наиболее реальных и практичных применений – обеспечение специализированных задач вблизи Земли.

Орбитальные дата-центры могут стать незаменимыми для военных систем, особенно там, где критична минимальная задержка при обработке данных и управление системами безопасности. Кроме того, они могут поддерживать вычисления для промышленных объектов на Луне и других космических платформах, обеспечивая быстрое и эффективное решение локальных задач без задержек и ограничений, связанных с передачей данных на Землю. Отдельное внимание заслуживает применение в современных спутниковых системах, таких как радиолокационные и оптические спутники, которые собирают огромные объемы информации. Прямой обработкой этих данных в орбите можно существенно ускорить получение результатов, избавившись от необходимости загружать все данные на Землю и обрабатывать их там с задержками. Это открывает новые горизонты для оперативной аналитики и принятия решений.

В то же время, масштабные проекты по созданию гигантских орбитальных дата-центров, способных заменить огромные наземные суперкомпьютерные структуры и обеспечивать масштабное обучение ИИ, на сегодняшний день кажутся нерешенными из-за вышеописанных проблем. Стоимость создания, запуска и обслуживания, а также технические риски и внешние угрозы не позволяют быстро перейти к реализации подобных проектов. Можно с уверенностью сказать, что развитие орбитальных дата-центров будет многоэтапным процессом, в котором приоритетом станут небольшие, специализированные модули с высокой надежностью и ориентацией на специфичные задачи. Безусловно, будущее спутниковых вычислений связано с технологическим прогрессом в области ракетостроения, материаловедения и аппаратного дизайна, что в совокупности сможет обеспечить необходимую эффективность и устойчивость подобных систем. Следом стоит ожидать укрепления партнерства между частными компаниями и государственными структурами, спасительными для проработки стандартов, инструментов управления и мониторинга в орбитальной среде.

Только после решения ключевых технических и экономических вопросов постепенно могут появиться первые полноценные орбитальные дата-центры, способные интегрироваться в глобальную вычислительную инфраструктуру. И хотя полный переход на облачные решения с космической базой пока остается задачей на горизонте, который еще предстоит освоить, уже сегодня ясно, что именно эти технологии смогут существенно изменить не только индустрию ИТ, но и масштабное восприятие возможностей, доступных человечеству в эпоху космической эры. Орбитальные дата-центры обещают стать важным звеном в цепочке развития цифровых технологий, но чтобы этот потенциал передался в реальность, придется справиться с многочисленными вызовами, которые ставит сама природа и механика космоса.