Программа мирных ядерных взрывов в Советском Союзе стала уникальным и масштабным проектом, воплотившим стремление государства использовать ядерную энергию не только в военных целях, но и для развития национальной экономики. Сокращённо известная как «Ядерные взрывы для народного хозяйства», эта программа являлась советским аналогом американской инициативы Operation Plowshare, но отличалась масштабом, разнообразием применений и интенсивностью испытаний, охватившей период с середины 1960-х до конца 1980-х годов. Вспоминая советский опыт, важно понять, как идеи и технологии, опробованные в те времена, повлияли на промышленное развитие, какие экологические и социальные риски возникли и почему данный подход вызвал неоднозначную оценку в научном и общественном сообществах. История программы восходит к началу ядерной эпохи. В ноябре 1949 года представитель СССР при Организации Объединённых Наций Андрей Вышинский публично подтвердил намерение использовать атомную энергию в мирных целях.

В его выступлении звучала амбициозная идея применения ядерных взрывов для масштабных геологических и инженерных задач – изменения ландшафтов, пробивки каналов и рек, а также улучшения условий для сельского хозяйства и освоения новых территорий. Однако фактически разработка и запуск программы начались лишь в середине 1960-х годов, когда Советский Союз всё же решил отойти от своей первоначальной позиции в пользу запрета ядерных испытаний и приступил к активным исследованиям и тестированию мирных ядерных взрывов – ПНЕ. Программой руководил Александр Захаренков, опытный конструктор ядерного оружия, который возглавил проект и сформировал межведомственное сотрудничество, объединив около десяти различных государственных учреждений для разработки и реализации концепций. На начальном этапе фокус был направлен на два основных направления: ядерную выемку грунта – создание искусственных карьеров и тоннелей – а также стимуляцию добычи нефти и газа с помощью подземных ядерных взрывов. С течением времени спектр применения расширился, включив в себя создание водохранилищ, прокладку каналов и дамб, формирование подземных хранилищ для опасных отходов, тушение горящих газовых фонтанов и даже исследования по поиску полезных ископаемых с помощью сейсмических методов, использующих энергию миниатюрных ядерных взрывов.

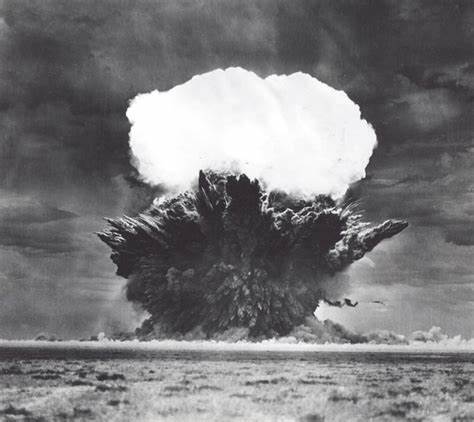

Количество испытаний по мере развития программы увеличивалось и достигло впечатляющего показателя – около 124 взрывов с использованием 135 ядерных устройств. Для сравнения, американская программа Operation Plowshare включала значительно меньше испытаний и проектов. Советские эксперименты осуществлялись на территории различных регионов страны, в том числе в Казахстане, Сибири, на Северном Кавказе и других областях, что имело не только техническое, но и социально-экономическое значение. Знаковым испытанием программы был ядерный взрыв под кодовым названием Чаган, проведённый 15 января 1965 года. Эксперимент представлял собой подземный взрыв с целью создания водохранилища.

Несмотря на успехи, испытание вызвало тревогу международного сообщества, поскольку радиоактивное облако проникло через атмосферу и было зарегистрировано над Японией, что стало явным нарушением Договора о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года. В ответ на дипломатические претензии США советская сторона формально отменила дальнейшие разбирательства по этому инциденту, однако факт подчеркнул сложность использования ядерных технологий даже в мирных целях. Программа «Ядерные взрывы для народного хозяйства» была разделена на две основные ветви: «Программа 6» – направленная на промышленное применение подземных взрывов и испытания новых технологий, а также «Программа 7», ориентированная на практическое использование ядерных зарядов для геологоразведки, стимулирования добычи нефти и газа, создания подземных полостей для хранения углеводородов и токсичных веществ. Каждая подпрограмма имела определённые задачи и финансировалась соответствующими министерствами – от геологии до природных ресурсов и энергетики. Особое внимание привлекали случаи успешного применения ядерных взрывов для тушения крупных газовых фонтанов, которые иначе было бы очень трудно и дорого ликвидировать традиционными методами.

Примером служат аварии на газовых скважинах Узбекистана и России, где подбор и подземный взрыв ядерного заряда позволили прекратить неконтролируемое горение и остановить истечение газа. Эти операции, проведённые в середине и конце 1960-х – 1980-х годов, считаются одними из немногих массовых применений ПНЕ в реальных аварийных ситуациях. Кроме того, взрывы использовались для интенсификации добычи полезных ископаемых путем разрушения или ослабления пород, а также для сейсмических исследований, позволяющих лучше определить структуру подземных пластов и найти новые месторождения. Однако программа не избежала серьёзных проблем и катастроф, вызванных недостаточным прогнозированием последствий и недостатками технологии. В 1978 году подземный взрыв Кратон-3, предназначенный для вскрытия алмазных отложений в Якутии, оказался экологической катастрофой.

Вместо ожидаемых залежей было обнаружено лишь незначительное количество алмазов, тогда как уровень загрязнения воды плутонием превысил санитарные нормы в десять тысяч раз. Это свидетельствовало о распространении радиационного заражения в районах, прилегающих к месту взрыва, с долгосрочными последствиями для населения и экологии. Другой серьёзный инцидент произошёл в 1971 году с взрывом Глобус-1 неподалёку от населённого пункта Галкино в европейской части России. Малый подземный взрыв мощностью 2,5 килотонны вызвал неожиданное просачивание радиоактивных газов сквозь трещины земной коры, создавший опасную радиоактивную зону диаметром два километра. Река Шача изменила своё русло, угрожая затоплением территории взрыва и возможным распространением радиации в Волгу.

Проекты создания защитных сооружений и переноса реки признали крайне затратными и не реализовали, что усугубляло потенциальную опасность. Постепенно, начиная с 1988 года, в связи с политическими изменениями и инициативами Михаила Горбачёва косвенно была прекращена программа мирных ядерных взрывов. Последний испытательный взрыв состоялся в Архангельской области в том же году, после чего Советский Союз ввёл мораторий на проведение подобных опытов. Международная обстановка и растущее внимание к проблемам экологии способствовали пересмотру взглядов на безопасное использование ядерной энергии в мирных целях. Несмотря на официальный отказ от программы, и в современной России существуют сторонники возвращения к использованию ПНЕ под контролем.

Они подчёркивают экономическую эффективность и уникальность технологии, которая, по их мнению, способна решить проблемы тушения газовых фонтанов и утилизации химического оружия, что невозможно сделать другими методами. Противники же, к которым относится известный экологический активист Алексей Яблоков, утверждают, что для всех задач существуют альтернативы без применения ядерной энергии, и что радиационные риски, а также сопутствующие экологические катастрофы не оправдывают потенциальные экономические выгоды. Их позиция основывается также на фактах непредсказуемости природы взрывов и комплексного неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. В целом, программа «Ядерные взрывы для народного хозяйства» осталась важной страницей в истории советской науки и техники. Она позволила провести масштабные испытания и собрать уникальные данные, многие из которых до сих пор остаются засекреченными.

Опыт и технологии, полученные в ходе проекта, стали предметом обсуждений и в международном научном сообществе, служили объектом изучения при поиске новых возможностей применения ядерной энергии в гражданских целях. Одновременно этот опыт стал уроком, напоминающим о необходимости осторожного подхода к мощным и потенциально опасным технологиям, особенно когда речь идёт о балансе между экономической эффективностью и экологической безопасностью. Даже спустя десятилетия, рассмотрение истории мирных ядерных взрывов в СССР оставляет простор для анализа и рефлексии в вопросах инновационного развития, государственной политики и ответственности за будущее планеты.