В современном мире программирования, где технологии развиваются стремительными темпами, часто можно услышать о важности написания качественного кода, использовании новых инструментов и ускорении выпуска продуктов. Однако возникает скрытая, но критически значимая проблема — потеря глубокого понимания того, как и почему написанный код работает именно так. Программисты перестают строить теории за кодом, и это приводит к появлению «пустых» программ, которые хоть и работают, но теряют внутреннюю целостность и устойчивость к изменениям. Концепция программирования как построения теории впервые была предложена Питером Науром в 1985 году. Эта идея не потеряла актуальности и сегодня, наоборот — с ростом использования ИИ-инструментов для генерации кода важность сохранения и передачи знаний становится острее, чем когда-либо.

Суть подхода Питера Наура заключалась в том, что продуктом программирования является не только само программное обеспечение, но и ментальная модель, которую программисты создают в своих головах. Эта модель отражает причины, по которым выбраны определённые решения, взаимодействия компонентов системы и обоснования, которые делают систему работающей. Крайне важно понять не только «что» написано, но и «почему» именно так. Программисты формируют эту теорию для того, чтобы код был не просто рабочим набором инструкций, а связанным и осмысленным целым. В последние годы, с появлением больших языковых моделей и инструментов искусственного интеллекта, способных генерировать код практически мгновенно, внимание переместилось к количеству и скорости создания функциональных решений.

Однако такой подход таит в себе серьезную опасность: ИИ не строит теорию, не понимает, зачем тот или иной кусок кода написан, не принимает во внимание особенности проекта, ограничения и внутреннюю логику команды. Это приводит к ситуации, когда быстро появляющийся код не подкреплен общей концепцией, и его становится сложно изменять, поддерживать и развивать. Внутри команд часто отсутствует человек или группа людей, которые бы хранили и развивали эту теорию — они не являются просто авторами синтаксиса, а ответственны за понимание архитектуры, целей и ограничений проекта. Такой человек называется «хранителем теории». Он не выступает в роли жесткого контролера или единоличного владельца, а скорее играет роль стюарда, поддерживающего целостность, передающего знания и создающего условия для осмысленных изменений в коде.

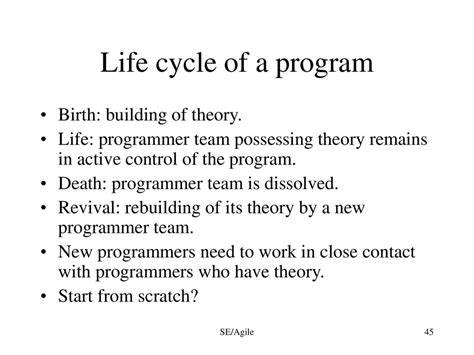

Потеря теории приводит к постепенному разрушению внутреннего смысла проекта. Без четкой ментальной модели ни один сотрудник не может уверенно понять, почему в определённом месте сделан именно такой выбор, какие вариации безопасны, а что может нарушить систему. В итоге развивается так называемая «технологическая амнезия» — ситуация, когда знания и контекст исчезают вместе с уходящими сотрудниками или исчезают в многочисленных непонятных правках. Новым членам команды сложно адаптироваться, понимая только «поведение» кода на базовом уровне без осознания «зачем». Зачастую именно эта потеря внутреннего понимания становится причиной внедрения багов, технического долга и плохой масштабируемости проектов.

Современные инструменты управления версиями, как Git, хорошо фиксируют изменения и помогают понять «что» было сделано, однако не охватывают «почему». Автоматизированные конвейеры сборки и тестирования концентрируются на механистической корректности, упуская глубокую смысловую сторону. Методологии Agile требуют быстрой доставки функционала, зачастую в ущерб полноте и качеству объяснений. В итоге команда быстро заполняет кодовую базу новыми строками, но не обновляет общую историю и «теорию» проекта, забывая о необходимости поддержки ментальной модели. Одним из эффективных способов борьбы с этим является внедрение практик осмысленной документации, архитектурных решений и коммуникаций.

Вместо простого описания API или функций, разработчики начинают фиксировать причины и последствия архитектурных выборов, ограничения, сценарии использования и альтернативы, которые обсуждались. Использование архитектурных записей решений (ADR) позволяет не просто сохранять технические данные, а вести живой диалог о том, почему система устроена именно так, а не иначе. Это дает возможность новым и старым членам команды легко вникать в логику и адаптироваться к изменяющимся условиям разработки. Активное вовлечение всего коллектива в процесс построения теории помогает сохранить внутреннее согласие. Важным элементом является обучение новых сотрудников не только инструментам и процедурам, но и истории проекта — его задачам, неочевидным трудностям и компромиссам, которые были сделаны.

Парное программирование, долгие обсуждения архитектурных решений и стимулирование вопросов «почему» вместо «как» создают атмосферу, благоприятную для сохранения и развития теории. Перспективным направлением является осознанное и ответственное взаимодействие с ИИ-инструментами в программировании. Вместо слепого копирования сгенерированного кода, разработчики должны использовать его как отправную точку для построения и укрепления собственной теории — вмешиваясь, задавая вопросы, адаптируя и проверяя соответствие бизнес-целям и техническим требованиям. Такой подход позволяет предотвратить накопление непонятного и «мертвого» кода, который со временем становится источником хаоса. В конечном счете, сохранение и развитие теории программирования – это инвестиция в качество, устойчивость и эволюцию софта.

Код без теории — это как здание без архитектурного плана: со временем оно становится нестабильным и опасным, несмотря на внешнюю исправность. Удерживая фокус на понимании, команда превращается из простого исполнителя заданий в создателя сложных систем, способных адаптироваться, развиваться и приносить ценность длительное время. Поэтому важно помнить, что программирование — это не только написание строк кода, но и непрерывное построение и передача теорий, лежащих в основе этих строк. Только так можно избежать кризиса понимания и сохранить жизнеспособность проектов в условиях постоянно меняющегося ландшафта технологий и инструментов.