Язык — одна из самых удивительных и в то же время несовершенных систем, созданных человечеством. Каждый раз, когда мы начинаем говорить, мы совершаем своего рода прыжок веры. Мы не можем знать заранее, что именно мы скажем к концу фразы, однако уверенно запускаем поток слов, доверяя памяти и предсказательной способности нашего мозга. Этот феномен связан с глубокой когнитивной архитектурой человеческой речи и взаимодействием временных ограничений с нашей способностью к прогнозированию и воспоминаниям. Вселенная, в которой существует язык — это линейное время.

Мы воспринимаем события через узкий проход «настоящего», а прошлое и будущее постоянно ускользают из нашего поля зрения. Те слова, которые только что были произнесены, уже уходят в прошлое, их детали стремительно исчезают из кратковременной памяти, а будущее, в которое направлена наша речь, ещё не сформировано в полной мере. Это накладывает на деятельность говорящего беспрецедентные когнитивные требования. Чтобы строить осмысленные конструкции, мы вынуждены одновременно удерживать в памяти уже сказанное, предугадывать или придумывать следующее, а также координировать двигательную активность губ, языка и голосовых связок — всё это происходит в доли секунды. Внутри каждого предложения — непредсказуемость и возможность множества вариантов развития.

Как пример, в начале фразы «Коллега, которого мой начальник недавно пр…» содержится открытая синтаксическая структура, позволяющая предложению пойти разными путями. Говорящий формирует смысл постепенно, часто лишь по отрывочным мыслям и предвосхищениям, следуя внутреннему ощущению того, каким он хотел бы видеть продолжение. Отсюда и возникает термин «прыжок веры» — отправная точка речи появляется, когда детали ещё не ясны, и только во время произнесения предложения они уточняются, корректируются и заполняются смыслами. К сожалению, наша кратковременная память не в состоянии удерживать в себе весь ход сложного предложения. Форма целого высказывания распадается в сознании, пока мы произносим первые слова.

Поэтому язык — по сути – компромисс между быстро исчезающим прошлым и неуемно наступающим будущим. Этот компромисс поддерживает нашу способность общаться, несмотря на кажущуюся неустойчивость процессов. Иногда в речи происходят задержки или слова заменяются ошибочными, что в лингвистике известно как «оговорки» и «флюенции». Они — прямое отражение борьбы нашего мозга с жестким ограничением времени. Сложности испытывают не только говорящие, но и слушающие.

Получаемая ими фонетическая информация быстро утрачивается, если не связана с понятийным содержанием. Легче запомнить смысловую фразу, чем бессмысленный набор звуков. Например, запомнить «умный человек в комнате» гораздо легче, чем набор случайных слогов. Чтобы не потеряться в потоке звуков, слушающий постоянно пытается предугадать, что будет далее. Услышав «кап—», мозг мгновенно перебирает в памяти варианты: «капитан», «капитал», «капучино» и т.

д. Эта мгновенная работа с вероятностями позволяет быстро ориентироваться в речи и придавать ей смысл, даже если фраза ещё полностью не завершилась. Невозможность идеального предсказания порождает в языке неоднозначность. Такие ситуации случаются когда синтаксическая или семантическая структура предложения может развиваться разными способами. Слушатели, опираясь на прошлый опыт, контекст разговора и частотность языковых моделей, делают логичные предположения, но ошибки бывают неизбежны.

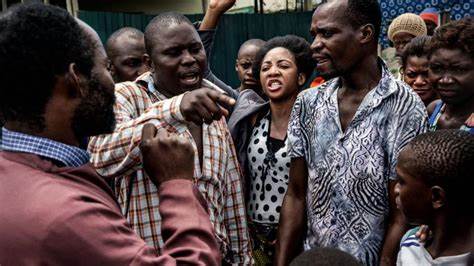

В таких случаях возникают недопонимания, которые человек мгновенно пытается исправить через диалог, интонацию, жесты и дополнительное пояснение. Процесс говорения более подвержен сбоям, нежели восприятие речи. Чтобы снизить нагрузку, говорящие часто прибегают к хитрым стратегиям — редко произносят излишне длинные и точные фразы, предпочитая оставлять часть смысла на усмотрение слушающего. Делается это не случайно: человеческая речь очень часто содержит сжатые конструкции, упрощённую грамматику и множество омонимов — слов с разными значениями, которые звучат одинаково. Например, короткие и часто употребляемые глаголы «run» (бежать, управлять) или «see» (видеть, понимать) широко используются в разных значениях, поскольку их произносить легко и быстро.

Такое сознательное сокращение лингвистического материала позволяет улучшить скорость речи, но иногда увеличивает риск двусмысленности. Тем не менее наше знакомство с языком и способность к контекстуальному пониманию позволяют слушающим «заполнять пробелы» правильно, делая коммуникацию эффективной. В реальном разговоре мы редко высказываемся в буквальном смысле — практически всегда нас интересует не только прямо сказанное, но и подтекст, нюансы и эмоции, которые слушающие «считывают» по невербальным признакам и контексту. Язык — это компромисс между необходимостью экономить время на стороне говорящего и желанием передать максимум информации слушающему. Историческое развитие разных языков отражает выбор, сделанный сообществами людей между этими двумя факторами.

К примеру, в турецком языке обязательны вспомогательные глагольные окончания, указывающие источник знания — видел ли говорящий событие лично или узнал о нём косвенно. Это позволяет быстро и чётко донести информацию, пусть и добавляя небольшую морфологическую нагрузку. В английском же для передачи этого смысла используются более громоздкие конструкции вроде «Apparently, he died». Грамматические системы разных языков так или иначе пытаются сохранить баланс между деталями, которые говорят вслух, и теми смыслами, которые слушающий должен извлечь самостоятельно. Отсюда и различия в способах выражения времени, одушевлённости, принадлежности и других аспектов.

Некоторые языки, например испанский, позволяют опускать местоимения, если субъект вполне ясен из контекста. В таких случаях преобразуется форма глагола, который несёт достаточно информации о лице и числе. Более экономичные признаки являются эволюционным ответом на ограниченность когнитивных ресурсов говорящего. Однако такая хрупкость коммуникации делает языковое общение подверженным не только ошибкам, но и чудесам: человеческий мозг умеет быстро реконструировать и дополнять высказывания, мгновенно устранять непонимания. Социальное взаимодействие, невербальная поддержка и контекст становятся надёжным компенсаторным механизмом для несовершенств речи.

Очные беседы, живое общение ценятся не повторно именно из-за возможности мгновенного исправления недоразумений. Рассматривая язык как явление, можно сравнить его с биологией птиц, о которой говорят как о чуде адаптации к силе тяжести. Так и язык — результат подстройки человеческих когнитивных способностей под жесткие ограничения времени и памяти, призванный максимально эффективно передавать смысл. Это потрясающая сбалансированная система, которая в реальном времени позволяет нам создавать и воспринимать сложные высказывания, несмотря на возникающие ошибки и пробелы. Таким образом, каждое ваше высказывание действительно начинается с прыжка веры.

Вы запускаете речь с расплывчатой, неполной картиной будущего предложения, в надежде, что последующие слова и смысл сложатся вовремя. Этот удивительный процесс происходит мгновенно, незаметно и безошибочно для большинства из нас — потрясающее свидетельство уникальности человеческой когнитивной системы и глубины её адаптации к быстротечности времени.