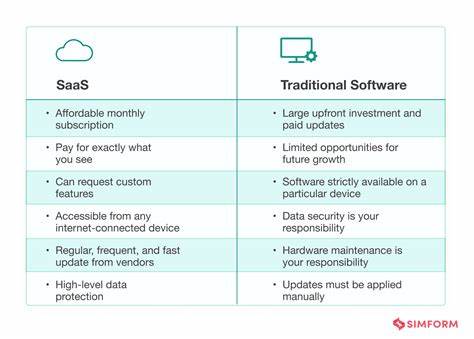

Современный мир информационных технологий переживает фундаментальные изменения, вызванные стремительным развитием искусственного интеллекта и появлением программных агентов, которые все активнее берут на себя роли, ранее принадлежащие исключительно человеку. Этот сдвиг заставляет по-новому взглянуть на архитектуру программного обеспечения, на методы разработки и эксплуатации систем, а также на способы взаимодействия с технологиями. Одной из ключевых тенденций является трансформация подходов к построению продуктов, где традиционные архитектуры SaaS (Software as a Service) уступают место библиотекам, более подходящим для машинных пользователей — агентов. Очень ярко этот переход можно охарактеризовать фразой — от humanware к machineware. В традиционной модели SaaS приложение располагается на удаленных серверах и предоставляет сервисы через интерфейсы, ориентированные на людей.

Пользователь взаимодействует с панелями управления, формами ввода, навигационными меню и другими элементами пользовательского интерфейса, созданными для удобства и интуитивного восприятия. Вся логика заложена в веб- или мобильный интерфейс, а взаимодействие происходит через API, которые при всей своей эффективности разрабатываются с упором на человеческие нужды и опыт. Для человека такой подход удобен и понятен, но когда потребителями становятся программные агенты, у этой модели появляются существенные ограничения. Агенты — это автономные программные сущности, которые принимают решения, совершают операции и взаимодействуют с другими системами без постоянного надзора человека. Они не способны понимать человеческие интерфейсы в привычном виде — не способны оценивать визуальное оформление, обрабатывать неоднозначную информацию или пользоваться интуицией.

Им необходимы ясные, детерминированные и прямые способы интеграции с функционалом. Именно здесь в игру вступают библиотеки. Библиотеки — это самодостаточные модули кода, которые могут быть импортированы и исполнены непосредственно внутри окружения приложения. Они не покидают контекст системы, где запускается агент, что обеспечивает полную прозрачность, контроль и предсказуемость исполнения. По сравнению с SaaS, где для каждого запроса возникают сетевые взаимодействия, необходимость в аутентификации, обработке ошибок и прочих аспектах интерфейса, библиотеки работают как встроенное расширение, минимизируя накладные расходы и возможные точки отказа.

Примером современной политики в этой области можно считать подход таких компаний, как Vercel, которые запускают SDK-библиотеки для AI-продуктов, позволяя разработчикам и агентам гораздо быстрее интегрировать возможности искусственного интеллекта без промежуточных сервисов. Для агентов наличие прямого доступа к библиотекам означает возможность не просто выполнять готовые операции, но и адаптировать код под свои текущие задачи, пересобирать, тестировать и даже модифицировать функционал самостоятельно — то, что в SaaS невозможно или крайне затруднительно. Экономические и технические вызовы, которые ставит переход на библиотечную архитектуру, также требуют переосмысления существующих бизнес-моделей и инструментов. Традиционные подписочные модели SaaS основывались на прогнозируемом поведении человека, который потребляет сервис в рамках установленных лимитов. Агенты же функционируют на совершенно ином уровне скорости и масштабов: сотни и тысячи вызовов в секунду, мгновенная смена конфигураций, автоматические обновления зависимостей и прямая модификация стека в реальном времени.

Это создает сложности в расчетах стоимости и тарифных планах, выводя на первый план необходимость новаторских подходов к лицензированию и монетизации. С точки зрения архитектуры программного обеспечения, переосмысление происходит на нескольких уровнях. Во-первых, появляются изолированные среды выполнения, которые похожи на контейнеры или виртуальные машины с быстрым стартом и высокой степенью безопасности. Эти инстансы запускаются специально для каждого агента и служат гарантией, что код агента не повлияет на другие процессы и не нарушит целостность общей системы. Во-вторых, развивается слой оркестрации самих агентов — коллективов специализированных узкозадачных программных сущностей, взаимодействующих в единой экосистеме.

Структура изолированных, автономных и легко масштабируемых агентов требует комплексной системы управления их жизненным циклом и взаимодействием, что формирует новую дисциплину — контекстную инженерию. Третий важный момент связан с семантикой и структурированными метаданными. Для машинных агентов вся документация перестает быть текстом для прочтения — она становится набором четких, формализованных инструкций и параметров. Это обеспечивает высокую совместимость и функциональную взаимосвязь между разными агентами и библиотеками, позволяя им быстро находить нужные компоненты и безошибочно использовать их в своих процессах. Создаются SDK, рассчитанные специально не для человеческого взаимодействия, а для поддержки работы агентских экосистем.

Такой подход трансформирует роль инженера: вместо написания кода вручную ценится способность создавать и настраивать среды для автономной работы, выстраивать процессы контроля и управления поведением агентов, а также обеспечивать качество и безопасность в ситуации, когда системы могут менять себя динамически без непосредственного вмешательства человека. Важен и вопрос доверия и контроля. Появляются специализированные реестры библиотек и инструментов, где каждая единица программного обеспечения заслуживает доверие благодаря криптографическим подписям, семантическим меткам и постоянному аудиту. Прозрачность становится нормой, а не исключением. Управление версиями, разрешениями и зависимостями усиливается многоуровневыми механизмами контроля и отчетности.

В этом плане контроль компании над использованием своих ресурсов трансформируется в искусство управления автономиями агентов. Прорыв в архитектуре ведет к тому, что роль разработчика меняется от непосредственного писателя к дирижёру сложных экосистем. Задача превыше всего — обеспечить беспрерывность работы, надежность, масштабируемость и управляемость систем, которые живут своей жизнью, обновляются и оптимизируются без задержек и простоев. Вместо традиционного code review теперь приоритетом становится анализ кода с точки зрения его понятности для машинных агентов и возможности безопасных автоматических изменений. Переход от SaaS к библиотекам можно сравнить с заменой железнодорожной дороги автономными сетью дорог: старый путь был гарантией централизованного контроля и предопределенных маршрутов, новый — это гибкая, динамичная система с многовариантным взаимодействием и необходимостью новых правил безопасности и управления.

Такая трансформация порождает ряд новых вызовов, связанных с качеством, стандартизацией, юридической ответственностью и поддержкой открытокода на беспрецедентном уровне автономии. В результате происходит разделение цифровой экосистемы на два параллельных направления. С одной стороны, развивается высокоавтоматизированный мир библиотек и агентов, где сложность уходит из поля зрения человека, позволяя создавать масштабируемые и интеллектуальные системы. С другой — совершенствуются человеческие интерфейсы, которые становятся ещё более интуитивными, персонализированными и живыми, скрывая всю техническую глубину за легким, природным взаимодействием. Таким образом, мы стоим на пороге новой эры разработки программного обеспечения, в которой сдвиг от humanware к machineware определит не только технологические тренды, но и фундаментально изменит экономику, роль специалистов и взаимодействие человека с машинами.

Тот, кто сможет контролировать и развивать инфраструктуру библиотек для агентов, будет удерживать ключевое место в цифровом мире будущего. Важно переходить от мышления о программном обеспечении как о продукте, созданном для человека, к мышлению о программном обеспечении как о динамичном, самоподдерживающемся организме, который развивается вместе с экосистемой машинных агентов, становясь её живым ядром.