Изменение климата стало одной из самых острых и актуальных проблем современности. Основной индикатор климатических изменений — это изменение температуры поверхности Земли, но этот показатель иногда не отражает всю картину, учитывая естественные колебания и циклы природы. Современные научные исследования открывают новый способ оценки климатической ситуации — через анализ энергетического баланса Земли, то есть сопоставление количества энергии, которую наша планета получает от Солнца, с той энергией, которую она теряет в космос. Последние данные показали тревожный факт: Земля сейчас улавливает более чем вдвое больше тепла, чем это предсказывали климатические модели двадцатилетней давности. Это серьезный вызов и сигнал об ускорении глобального потепления.

Энергетический баланс Земли похож на финансовый счет, где доходы — это Солнечная энергия, а расходы — отражение тепла и инфракрасное излучение обратно в космос. Если расход меньше дохода, то образуется излишек энергии, который сохраняется на планете. За последние два десятилетия этот дисбаланс более чем удвоился. В середине 2000-х годов он составлял около 0,6 ватта на квадратный метр, а в последние годы превысил 1,3 ватта на квадратный метр. Такая тенденция означает, что количество сохраняемой тепловой энергии у поверхности Земли растет с рекордной скоростью.

Почему этот факт вызывает такую серьезную озабоченность? Во-первых, накопленная энергия способствует постепенному и устойчивому повышению среднегодовых температур по всей планете. По оценкам ученых, средняя температура поверхности Земли поднялась уже на 1,3–1,5°C по сравнению с периодом до индустриализации. Это повышение температуры непоправимо влияет на климат, вызывая усиление экстремальных погодных явлений, сдвиг экосистем и таяние ледников. Самая большая часть лишнего тепла — около 90% — поглощается океанами. Обладая огромной теплоемкостью, они аккумулируют энергию, что приводит к длительным морским тепловым волнам, нарушению морского биоразнообразия и ускоренному таянию ледников, которые влияют на уровень моря.

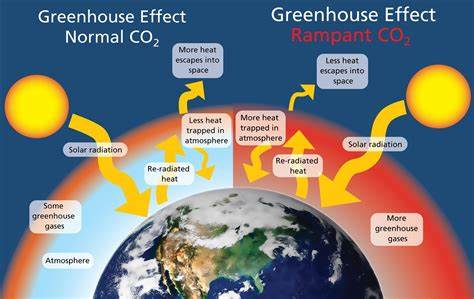

Остальное тепло идет на нагрев суши и атмосферы, а также на таяние ледников и снегового покрова, уменьшая отражающую способность Земли. Одна из главных причин усиления теплового поглощения — увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. Антропогенные выбросы углекислого газа и других газов, возникающие при сжигании ископаемого топлива и вырубке лесов, создают своеобразный «плащ», который задерживает выход тепловой энергии из атмосферы, вызывая эффект парниковых газов. За последние несколько десятков лет в атмосферу было выброшено свыше двух триллионов тонн углекислого газа и прочих загрязнителей, что значительно усилило парниковый эффект. Однако повышение содержания парниковых газов — не единственный фактор ускоряющегося дисбаланса энергетического бюджета планеты.

Современные исследования указывают на существенную роль изменений в облачном покрове. Облака обычно создают охлаждающий эффект, отражая солнечный свет обратно в космос, однако за последние годы площадь, покрытая плотными и яркими облаками, начала уменьшаться, а зона более разрозненных и менее отражающих облаков – расти. Такие изменения существенно влияют на отражательную способность планеты, снижая ее и увеличивая количество поглощаемой энергии. Причины этой трансформации облаков до конца не изучены, но есть несколько гипотез. Одна из них связана с изменениями в химическом составе атмосферы, в частности с уменьшением содержания серы в топливе судов из-за экологических норм, вступивших в силу в 2020 году.

Сажа и другие загрязнители могут влиять на образование облаков, делая их более светлыми и отражающими. Тем не менее, усиление энергетического дисбаланса началось еще до этих изменений, поэтому влияние таких факторов не окончательное. Также возможную роль играют природные климатические явления, такие как Тихоокеанская декадная осцилляция, которые способны влиять на распределение облаков и температуры. Самым тревожным вариантом является то, что уменьшение облачного покрова — это уже следствие глобального потепления, создающего так называемую положительную обратную связь. В этом случае потепление вызывает уменьшение облаков, которые могли бы отражать солнечный свет, что, в свою очередь, ведет к еще большему нагреву.

Данные, полученные с помощью спутниковых систем и океанических датчиков, предоставляют ученым беспрецедентные возможности для мониторинга состояния планеты. Спутники измеряют количество энергии, получаемой и излучаемой Землей, а мировая сеть роботизированных плавучих датчиков замеряет температуру в океанах. Объединение этих данных показывает, что климатические модели склонны недооценивать темпы накопления тепловой энергии планетой, что отражает недостаточную точность прогнозов и необходимость их пересмотра и улучшения. Удвоение энергетического дисбаланса и более высокая климатическая чувствительность, предполагаемая некоторыми новыми моделями, вынуждают ученых пересмотреть сценарии прогнозирования глобального потепления на ближайшие десятилетия. Хотя пока невозможно однозначно утверждать, что мы находимся на пути к максимально негативному развитию событий, статистика и факты предупреждают о необходимости срочных действий по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата.

Защитить планету от роста температуры можно лишь путём кардинального сокращения выбросов парниковых газов, отказа от сжигания ископаемого топлива, восстановления лесов и перехода на возобновляемые источники энергии. Поддержание и развитие системы климатического мониторинга, включая спутниковые программы, крайне важны для своевременного обнаружения изменений и корректировки мер политики. Однако в условиях нехватки финансирования и приоритетов, особенно в США — одном из лидеров инновационных климатических исследований, угроза потери критически важных данных возрастает. Глобальное сообщество стоит на пороге новых вызовов, связанных с ускоряющимся климатическим изменением, и ответственность лежит на каждом из нас. Только комплексные усилия науки, технологий, политики и общества способны сохранить климатическую стабильность и уменьшить негативные последствия для жизни на Земле.

Без своевременного и масштабного реагирования ценой станет не только глобальное потепление, но и глубочайшие экономические, социальные и экологические потрясения, с которыми уже не будет просто справиться.