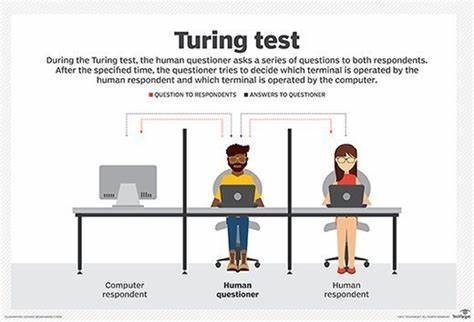

В 2002 году два выдающихся мыслителя современности, Митчелл Капор и Рэй Курцвейл, заключили пари, поставив на карту двадцать тысяч долларов и долгосрочную репутацию. Суть спора заключается в следующем: сможет ли компьютер — не просто выполнить определённые узкоспециализированные задачи, а именно пройти тест Тьюринга, убедительно имитируя человека в устной или письменной коммуникации — до 2029 года? Это пари, известное теперь как Long Bet №1, стало символом глубокого разногласия относительно возможностей и природы искусственного интеллекта (ИИ). Тест Тьюринга, предложенный в 1950 году Аланом Тьюрингом, предусматривает ситуацию, когда судья в текстовой беседе пытается определить, кто из участников — человек, а кто — машина. Если машина способна убедить судью в своей человечности не менее чем наполовину, считается, что она прошла тест. Этот критерий искусственного интеллекта одновременно прост и сложен, ибо не ограничивает тематикой вопросов и требует демонстрации человеческой интуиции, эмоционального реагирования и творческого мышления.

Митчелл Капор, выступающий против возможности прохождения теста к обозначенному сроку, строит свою позицию на фундаментальном рассмотрении природы человеческого интеллекта как феномена, не сводимого к алгоритмам и вычислительным процессам. Он подчёркивает, что человеческий интеллект тесно связан с телесным опытом, эмоциональной сферой, сознательной саморефлексией и взаимодействием с окружающей средой. Компьютер, не обладающий органами чувств, физическим телом и эмоциональным опытом, по его мнению, не способен полноценно имитировать эти аспекты в ходе диалога. Также Капор указывает на неявное знание человека — «тихий» или «молчунский» опыт, который нельзя вывести из книг или баз данных. Его аргумент опирается на представление о том, что машинное обучение, ограниченное накоплением информации в доступных форматах, не способно заменить жизненный опыт, формирующий интуицию и истинное понимание контекста.

Рэй Курцвейл, напротив, уверен в стремительном прогрессе технологий и находит основания предполагать, что искусственный интеллект сможет не только пройти тест Тьюринга, но и значительно превзойти человека в интеллектуальных способностях. Он акцентирует внимание на законе ускоряющихся возвратов — наблюдаемом экспоненциальном росте вычислительной мощности, миниатюризации и новых технологических парадигмах, таких как трёхмерные интегральные схемы и нанотехнологии. Курцвейл подчёркивает, что программное обеспечение, имитирующее мозговую деятельность, развивается не менее интенсивно: специалисты уже имеют подробные модели нейронов и отдельных участков мозга, что позволяет создавать прототипы, имитирующие нейронные процессы. Курцвейл признаёт, что для полноценного искусственного интеллекта необходима не только мощная аппаратная часть, но и алгоритмы, способные к самоорганизации, обучению и развитию в сложной среде, подобно человеческому интеллекту. Он также обращает внимание на виртуальные тела и симуляции, позволяющие обеспечить машинному интеллекту некий заменитель человеческого восприятия и взаимодействия с миром.

Помимо технических аргументов, курцвейловская позиция включает философский аспект, согласно которому достижение способности пройти тест является объективным критерием признания интеллекта машины. Вопрос сознания и субъективного опыта он считает скорее политическим и социальным, чем техническим, предсказывая, что после реализации полноценного искусственного интеллекта общество будет принимать такие сущности как разумные и осознающие. Спор между Капором и Курцвейлом отражает одновременно технические, философские и этические дилеммы, стоящие перед исследованиями в области искусственного интеллекта. Он ставит под сомнение традиционные представления о разрыве между биологическим и искусственным, выдвигая вопрос о том, что именно составляет сущность человеческого разума и можно ли его воспроизвести на небиологической платформе. Также пари акцентирует внимание на методологии проверки интеллекта машин, подчёркивая важность строгих, прозрачных и всеобъемлющих правил проведения теста.

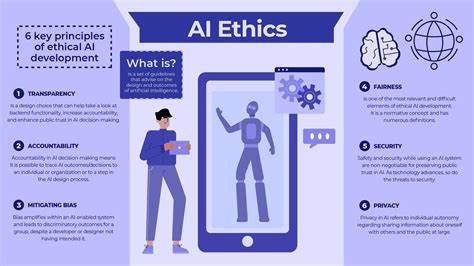

В перспективе появление ИИ, способных к общению, обманчивому для человека, вызовет необходимость пересмотра прав и статуса таких систем, что уже ощущается в области этики технологий. Возникают соображения о том, кем такие ИИ будут считаться — инструментами, партнёрами, а может, и субъектами права. Значение пари также в том, что оно задаёт временную рамку для оценки развития искусственного интеллекта и обращает внимание широкой общественности на вопросы, которые выходят далеко за пределы узкой технической области. Спустя почти два десятка лет после заключения пари можно констатировать значительный прогресс нейросетевых технологий, особенно в обработке естественного языка, генерации текста и понимании контекста. Однако полноценное прохождение теста Тьюринга, при котором машина будет неотличима от человека в ходе длительного и сложного диалога на любые темы, остаётся вызовом.

Прежние попытки, такие как чат-боты, способны обмануть людей в кратковременных диалогах, однако при углублённом и комплексном взаимодействии выявляются ограничения, разрыв между реальной человеческой интуицией, эмоциональной глубиной и креативностью и способностями машинных систем. Таким образом, Long Bet №1 служит маркером для понимания темпов и направлений развития искусственного интеллекта, а также поднимает фундаментальные вопросы о том, есть ли у машин потенциал стать по-настоящему «человеческими» — в смысле интеллектуала, способного к творчеству, эмоциональному интеллекту, пониманию себя и окружающего мира. Итог пари в 2029 году станет важной вехой в истории науки и техники, но сам процесс дебатов, подготовка и сопровождение тестов уже стимулируют интенсивное развитие технологий и философских дискуссий. Эксперты считают, что вне зависимости от результата, уже сегодня вызовы, связанные с созданием и применением продвинутого ИИ, требуют глубочайшего внимания со стороны общества, науки и законодательства, чтобы обеспечить ответственное и этически оправданное внедрение новых технологий в повседневную жизнь. В заключение, дебаты о тесте Тьюринга и способности машин имитировать человека принесли человечеству больше, чем просто ожидания прорыва в ИИ.

Они заставляют переосмыслить природу интеллекта, сознания и сами основания человеческого существования, открывая новые горизонты для исследований и инноваций на ближайшие десятилетия.