В современном мире программирования происходит нечто неуловимое и одновременно тревожное — постепенное исчезновение роли младших разработчиков в традиционном понимании. Эта тенденция тесно связана с развитием искусственного интеллекта, который всё активнее проникает в процессы написания и проверки кода. Но что это означает для будущего индустрии и насколько глубоко повлияет на качество и устойчивость создаваемых программных систем? Эта тема быстро превращается в горячую дискуссию среди экспертов и практиков по всему миру. Когда-то обучение младшего разработчика было сложным, временем отточенным процессом, сопровождающимся тщательным разъяснением архитектурных решений, обсуждением алгоритмических нюансов и практическим освоением технологий под руководством более опытных специалистов. Теперь же многое изменилось.

Младшие разработчики часто полагаются на генеративные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT или GitHub Copilot, чтобы быстро получить готовые решения или даже целые блоки кода по распознаванию запросов. С одной стороны, это дает прирост производительности — рутинные и известные задачи решаются гораздо быстрее. С другой — возникает опасение, что глубокое понимание основ уходит на второй план. Проблема заключается не только в том, что младшие разработчики теряют привычку самостоятельно разбираться в проблемах, искать источник ошибок и понимать внутренние механизмы работы систем. Главное — исчезает та «глубинная» экспертиза, которая формировалась годами, и зачастую именно она становится фундаментом значимых инноваций и качественного сопровождения проектов.

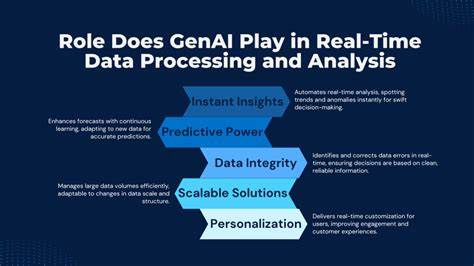

Вместо того чтобы учиться на ошибках и разрабатывать собственные решения, программисты начинают воспринимать ИИ как универсального помощника, не подозревая, что он лишь отражает, транслирует и комбинирует доступный корпус знаний, а не создаёт его заново. С недавних пор мы наблюдаем несколько парадоксов, связанных с влиянием ИИ на индустрию программирования. Одна сторона говорит о стремительном росте производительности и снижении временных затрат на выполнение задач. Исследования некоторых крупных корпораций подтверждают скачок в эффективности разработчиков. Но противоположные данные показывают, что при повышении скорости разработки качество кода и устойчивость систем снижаются.

Количество ошибок возрастает, сроки исправления увеличиваются — значит, пропадает главный баланс между скоростью и стабильностью. Особенно остро эта ситуация проявляется в младших командах, где новички часто без критического осмысления применяют сгенерированные ИИ решения. В результате архитектура и структуры создаваемых систем оказываются зависимыми от неполного понимания внутренних процессов. Иногда ИИ предлагает чрезмерно сложные или избыточные реализации, которые трудны для поддержки и отладки. Такие системы напоминают технические объекты, которые выглядят великолепно и современно, но при аварии оказывается, что никто не знает, как их реанимировать без внешней помощи.

Есть и более масштабная проблема — феномен «программного археологического» будущего. Уже сейчас можно представить ситуацию, когда через несколько десятилетий разработчик, столкнувшийся с системой, созданной в эру широкой интеграции ИИ, будет изучать код, который прекрасно работает, но совершенно непонятен по причинам отсутствия адекватной документации и живого опыта. Это похоже на изучение древних технических сооружений, вроде римских акведуков или наскальных рисунков — очаровательных, но полностью утраченных для нас по части практического применения знаний. Это накладывает свой отпечаток на корпоративную культуру и образовательные процессы. Традиционные методы менторства и наставничества размываются и утрачивают значение.

Руководители и старшие разработчики, часто сами погружённые в работу с ИИ, всё меньше времени уделяют живому обучению подчинённых. Увеличивается количество ситуаций, когда код ревью проходят в формате формальных проверок или поверхностного одобрения, без глубокого погружения в архитектуру и мотивацию решений. В итоге происходит постепенное разрушение связей между поколениями разработчиков и осознанием контекста создаваемых систем. Однако не стоит думать, что это исключительно негативный тренд. Безусловно, искусственный интеллект предлагает огромные возможности для расширения творческого потенциала специалистов и ускорения инноваций.

Новые формы взаимодействия с кодом способствуют появлению уникальных подходов и концепций. Младшие разработчики получают шанс фокусироваться на более высокоуровневых задачах, быстрее адаптироваться к новым технологиям и меньше отвлекаться на детали, которые раньше требовали неимоверных усилий. Тем не менее, без контроля и осознанного управления этими изменениями риски деградации мастерства велики. Чтобы избежать наступления «программного Средневековья», когда практический опыт и фундаментальные знания потеряют свою ценность, необходимо пересмотреть принципы обучения и оценки компетенций. Важно возрождать культуру глубокого понимания, не отдавая всё слепо на откуп машинам.

Новые формы образования должны объединять технологии искусственного интеллекта и традиционные методы развития мышления. Простое копирование и вставка сгенерированного кода недостаточно. Нужно поощрять критическое мышление, уверенное владение инструментарием и способность объяснять каждое решение. Это поможет не только формировать устойчивые навыки, но и подготовить специалистов, способных поддерживать и эволюционировать создаваемые системы в долгосрочной перспективе. Руководителям и опытным разработчикам следует вернуть статус менторов и учителей, активно вовлекаясь в обучение молодого поколения.

Необходимо проводить ревью таким образом, чтобы вопросы «почему» и «как» стали нормой, а не исключением. Только создавая пространство, где ошибки рассматриваются как возможности для роста, можно гарантировать развитие качественной профессиональной среды. Кроме того, индустрии стоит задуматься о сохранении и передаче корпоративного знания, о создании документированных архивов решений и мотивировок — своеобразных «кодексах» процесса. Это позволит будущим поколениям не только использовать существующие системы, но и понимать их природу, а не быть просто потребителями сгенерированного ИИ контента. В итоге возникает важнейший вызов нашего времени: как найти баланс между эффективностью и глубиной понимания, между скоростью и качеством, между автоматизацией и передачей компетенций.