С момента появления криптовалют в 2008 году мир финансов претерпел значительные изменения. Изначальный скептицизм и отрицание со стороны традиционных банков постепенно сменились осторожной заинтересованностью и признанием потенциала цифровых активов. Криптовалюты перестали быть просто новым классом активов — они начинают формировать новую инфраструктуру, способную изменить устоявшиеся банковские модели. Традиционные финансовые институты оказываются в положении догоняющих, пытаясь адаптироваться к стремительно меняющейся среде, которая развивается в режиме реального времени. Законодательные инициативы, такие как GENIUS Act в США, свидетельствуют о росте интереса и усилий в направлении создания регулируемой инфраструктуры криптовалютного рынка на институциональном уровне.

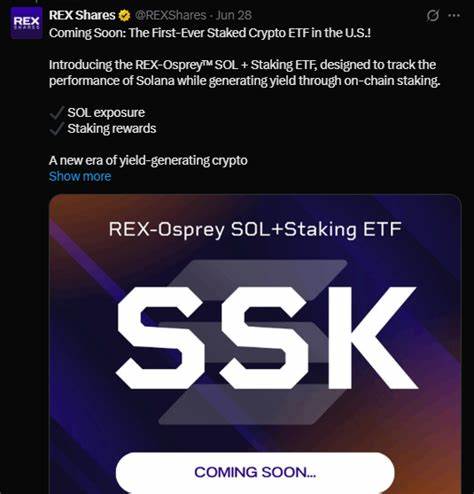

Уже сейчас стабильные коины используются для мгновенных расчетов, а инвестиционные фонды, такие как ETF, открывают двери для массовых инвесторов. Параллельно развивается экономика, базирующаяся на криптовалютных компаниях, которая не вписывается в привычные рамки традиционного банкинга. Традиционные банки, хотя и проявляют интерес к цифровым активам, часто ограничиваются предоставлением услуг хранения или запуском крипто-связанных продуктов вроде ETF. Полноценного институционального регулирования, охватывающего особенности и риски криптоэкосистемы, на данный момент недостаточно, что создаёт сложности для интеграции новых финансовых инструментов в банкинг. Пользователи, сталкивающиеся с выбором между классическим банком и нео-банком, оценивают их с позиции предлагаемых сервисов и личных предпочтений.

Традиционные банки сохраняют широкую продуктовую линейку — от вкладов и кредитов до управления капиталом и страхования. Такие модели базируются на фиатных валютах и устаревших платёжных системах, при этом регулирующиеся процессы зачастую обладают высокой степенью бюрократии. Нео-банки делают ставку на упрощение определённых услуг — быстрые переводы, удобные инструменты управления финансами и специализированные кредитные продукты. Многие из них сотрудничают с лицензированными традиционными банками, обеспечивая своим клиентам в том числе страхование вкладов. Тем не менее, их деятельность значительно повышает ожидания пользователей и меняет представления о финансовом опыте.

Для криптопредприятий — стартапов, майнеров, проектов DeFi и продавцов, принимающих криптовалюту — ситуация с доступом к традиционным банковским услугам остаётся сложной. Несмотря на значительные цифровые резервы, сравнимые с фиатными валютами, эти компании сталкиваются со сложностями при открытии счетов, подключении платёжных шлюзов и получении кредитов. Ограничения связаны с отсутствием ясной нормативной базы и внутреннего опыта у банков, необходимого для эффективной работы с криптоорганизациями. Криптобанки появились как ответ на требования времени и особенностей цифровой экономики. Они представляют собой лицензированные финансовые учреждения, сочетающие функции классического банкинга с услугами, ориентированными на криптовалюты: хранение цифровых активов, торговля, кредитование, стейкинг и обмен фиатных денег на криптовалюты и обратно.

Такие гибридные модели позволяют пользователям и бизнесам удобно оперировать двумя мирами в одном месте. Швейцарский регулятор FINMA стал одним из первых, кто начал выдавать лицензии криптобанкам, что положило начало развитию институционально приемлемой и регулируемой системы криптофинансов. Главным преимуществом таких банков является глубокое понимание блокчейн-технологий, механик криптотранзакций и специфики рисков DeFi. Кроме того, криптобанки предлагают специализированные продукты, учитывающие потребности цифровых активов и их владельцев: мультиактивное хранение, расчет а стаблькоинах, стейкинг в виде услуги, обеспечение фиатных и криптовалютных операций. Их архитектура и подход к регуляции позволяют быстро внедрять инновационные технологии и адаптироваться к сменяющимся стандартам и требованиям.

Важным фактором роста криптобанков является раннее принятие инструментов риск-менеджмента. Так, AMINA Bank с самого начала внедрила эффективные практики по минимизации кредитных дефолтов и добилась впечатляющего роста активов и доходов на фоне общего повышения доверия к отрасли. Активное участие институциональных инвесторов придаёт дополнительный импульс развитию криптофинансов. Крупнейшие фонды и управляющие активами, такие как BlackRock и Fidelity, увеличивают объёмы вложений в цифровые активы, а корпоративные казначейства рассматривают криптовалюты как средство защиты капитала от инфляции и экономической нестабильности. С ростом институционального интереса формируется спрос на специальные банковские сервисы, которых традиционные банки сегодня не способны полноценно предложить.

Речь идёт о системах управления высокими волатильностями цифровых активов, кредитовании под залог криптовалюты, автоматизированных системах аудита с использованием данных блокчейна, обеспечении комплаенса с международными стандартами, а также предоставлении услуг по токенизации реальных активов и страхованию смарт-контрактов. Зачастую традиционные банки не успевают модернизировать инфраструктуру, чтобы интегрировать технологии блокчейна и криптокошельков. Неопределённость в регулировании и опасения репутационных рисков ведут к консервативному подходу и отказу от полноценного взаимодействия с криптоэкономикой. Технические проблемы включают недостаток специалистов с глубоким пониманием DeFi, архитектуры токенов и программируемых финансовых продуктов. На горизонте развития банковской отрасли видны параллельные экосистемы, в которых традиционный банкинг продолжит обслуживать классические фиатные операции, а криптобанки станут ключевыми участниками Web3 экономики.

Смарт-решения позволят нео-банкам и финтех-платформам разрастаться в гибридные сервисы, объединяющие функции сбережений, стейкинга и кредитования на базе цифровых активов. Кроме очевидного расширения спектра услуг, использование блокчейн-технологий за кулисами традиционных финансов может оптимизировать внутренние операции, помочь в управлении ликвидностью и ускорить расчёты по международным переводам. Тенденция к специализации становится доминантной в новой эпохе финансов. Универсальная модель банка, ориентированного исключительно на широкий охват услуг независимо от клиента и продукта, постепенно уступает место узкоспециализированным учреждениям, фокусирующимся на конкретных направлениях и особенностях отраслей. В этой парадигме криптобанки занимают лидирующую позицию, обладая native-инфраструктурой, уникальными навыками в области цифровых активов и глубоким пониманием механизмов смарт-контрактов.

Они заполняют пробелы, которые традиционные банки долго не могли или не хотели закрыть, становясь драйверами инноваций и заложниками будущего финансового ландшафта. Сегодня криптобанки — это не просто нишевый сегмент или экспериментальная зона, а жизненно необходимый элемент финансовой системы, развивающийся вместе с растущей цифровой экономикой. Услуги, которые они предоставляют — от стаблькоиновых расчетов и стейкинга до безопасного хранения и обеспечения смарт-контрактов — вызывают потребность в создании новых стандартов обслуживания. Банки, игнорирующие эти изменения, рискуют утратить актуальность. Следующее десятилетие банковской сферы точно не будет игрой между старожилами и новаторами в их традиционном понимании.

Трансформация произойдёт благодаря тем, кто сумеет принять модульные финансовые решения, внедрить программируемость и адаптироваться к фрагментированному, но совместимому финансовому миру. Время эволюции банков уже наступило. Появление специализированных институтов, таких как криптобанки, знаменует начало новой эры в организации денежного потока, доверия и инноваций в финансовой индустрии.