Эмоции играют важнейшую роль в жизни человека, влияя на поведение, принятие решений и общее психическое состояние. Особенно значительным является понимание механизмов формирования негативных эмоциональных состояний, таких как тревога и страх, поскольку именно эти состояния часто связаны с рядом психиатрических расстройств. Одним из ключевых мозговых структур, ответственных за обработку эмоциональной информации и формирование эмоциональных реакций, является базолатеральное миндалевидное тело (БЛМ). Современные нейробиологические исследования свидетельствуют о том, что БЛМ не является однородной структурой, а состоит из различных генетически и функционально различающихся популяций нейронов, которые формируют параллельные и независимые пути передачи сигналов к другим области мозга, таким как вентральный стриатум. Отдельные пути, сформированные нейронами, экспрессирующими рецепторы допамина D1 (Drd1+) и D2 (Drd2+), направляются в разные подрегионы вентрального стриатума, например, в ядро накопления (NAc) и трубчатый стриатум (TuS), что важно для специфической модуляции эмоциональных состояний.

Базолатеральное миндалевидное тело отвечает не только за генерацию эмоциональных реакций, но и за обучение, связанное с эмоциональным опытом. Оно способно как на формирование новых ассоциаций, так и на поддержание и изменение уже существующих эмоциональных связей. Например, эта структура участвует в классическом условном обучении, когда нейтральный стимул приобретает эмоциональную окраску после связки с положительным или отрицательным событием. Важным аспектом в понимании работы БЛМ является то, что нейроны этой структуры имеют разнообразные генетические маркеры, среди которых выделяются нейроны, экспрессирующие гены Drd1 и Drd2, соответствующие рецепторам D1 и D2 допамина. Эти два типа нейронов формируют два параллельных пути, выходящих из базального ядра амидалы и направляющихся в различные подрегионы вентрального стриатума.

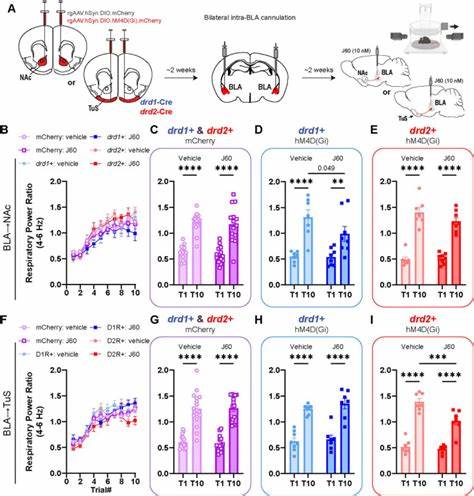

По-видимому, каждый из этих путей играет уникальную роль в регуляции эмоционального поведения и реакции на стрессовые и опасные ситуации. Исследования, основанные на применении вирусных методов трассировки, электрофизиологического анализа и методов оптогенетики, показали, что Drd1+ и Drd2+ нейроны в БЛМ осуществляют возбуждающее воздействие на нейроны вентрального стриатума. При этом Drd1+ нейроны более активно стимулируют клетки ядра накопления, тогда как Drd2+ нейроны преимущественно влияют на трубчатый стриатум. Такая проекционная специфичность позволяет параллельным путям участвовать в различных аспектах эмоционального реагирования. Проведенные оптогенетические эксперименты выявили любопытный феномен: активация Drd1+ нейронов, направляющихся в ядро накопления, вызывала у животных явное поведение избегания, свидетельствующее о формировании негативной эмоциональной реакции.

Аналогично, стимуляция Drd2+ нейронных аксонов в трубчатом стриатуме провоцировала схожие избегательные реакции. При этом обратная ситуация не была столь выраженной — активация Drd1+ нейронов в трубчатом стриатуме или Drd2+ нейронов в ядре накопления не приводила к значимому изменению поведения избегания. Кроме того, с помощью хемогенетических методов удалось подавить активность этих параллельных путей и изучить их влияние на обучение с использованием парадигмы обучения условному страху, в которой нейтральный запах ассоциировался с неприятным электрическим раздражением. Оказалось, что ингибиция Drd1+ нейронов, направляющихся в ядро накопления, и Drd2+ нейронов, идущих в трубчатый стриатум, снижала выраженность формируемого условного страха, что подтверждает значимость этих путей для обучения, связанного с негативными эмоциональными состояниями. Такой эффект был особенно заметен по показателям дыхательных ритмов и поведенческой замороженности, являющихся типичными индикаторами реакции страха.

Важно подчеркнуть, что эти результаты свидетельствуют о том, что параллельные пути Drd1+ и Drd2+ нейронов из базолатерального миндалевидного тела не только анатомически различны, но и функционально ответственны за детерминирование различных аспектов негативных эмоциональных состояний и связанных с ними поведенческих реакций. Таким образом, генетическая идентичность нейронов в сочетании с их проекционной специфичностью формирует основу для дифференцированной модуляции эмоций и обучения. Кроме того, связи этих путей с допаминергической системой поднимают вопрос о роли нейромедиаторов в регуляции эмоциональных процессов. Известно, что допамин в БЛМ необходим для формирования условного страха, а локальная блокада D1 и D2 рецепторов подавляет проявления страха. Различия в аффинности и функциональных свойствах этих рецепторов могут обусловливать разные эффекты на активность Drd1+ и Drd2+ нейронов, что отражается в их специфическом вкладе в эмоциональное поведение.

С учетом того, что базолатеральное миндалевидное тело и его связи с вентральным стриатумом играют важную роль в регуляции негативных эмоций, полученные данные могут иметь значительные практические последствия. Они открывают перспективы для разработки новых терапевтических стратегий при тревожных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве и других состояниях, связанных с нарушениями эмоциональной регуляции. Таргетирование отдельных нейронных путей и их модуляция могут стать более точными методами коррекции патологических состояний. В целом, раскрытие параллельных, генетически отличающихся путей из базолатерального миндалевидного тела в подрегионы вентрального стриатума существенно расширяет понимание нейронных основ эмоциональной обработки. Это подчеркивает сложнейшую организацию мозговых сетей, обеспечивающих эмоциональное поведение, где не только структура, но и тип нейрона, а также его место проекции играют решающую роль.

Дальнейшие исследования, направленные на детальное изучение роли каждого пути и его взаимодействия с другими мозговыми структурами, помогут разработать новые подходы к лечению психических расстройств. Разработка методов более точного и селективного вмешательства в эти нейронные цепи может стать важным шагом в персонализированной медицине будущего, давая шанс на качественные улучшения жизни пациентов с эмоциональными нарушениями.