В наше время информационный ландшафт переживает масштабные трансформации, сравнимые с переходами между эпохами. Старые модели передачи и обработки знаний, построенные вокруг традиционных институтов и каналов коммуникации, постепенно размываются, уступая место новым формам взаимодействия между людьми и информационными технологиями. Особое место в этих изменениях занимают большие языковые модели — инструменты искусственного интеллекта, способные генерировать текст и смысловую информацию в режиме реального времени. Их воздействие выходит далеко за рамки технических инноваций — они вызывают переосмысление того, как мы воспринимаем и создаем знание, как строим свое понимание мира и принимаем решения в условиях неопределенности. Для того чтобы глубже понять происходящие процессы, полезно оглянуться в прошлое и вспомнить, что каждое историческое время строило свою метафору знания.

Эпоха Просвещения воспринимала ум как чистую доску, на которую наносится опыт. Индустриальная эпоха представляла мышление как фабричный конвейер — процесс преобразования «сырой» информации в готовые продукты. Эпоха компьютеров изобразила разум как машину обработки данных, которая выполняет алгоритмы над заданным материалом. Сегодня же большие языковые модели разрушают эти устоявшиеся представления — они не похожи ни на базы данных, ни на поисковые системы. Скорее, они напоминают музыкальных импровизаторов, которые не заучивают каждую мелодию, а оперируют паттернами и структурами, создавая новые и в то же время осмысленные произведения на ходу.

Однако существует важное различие между человеком-импровизатором и ИИ. Музыкант осознает, когда он импровизирует, когда отходит от классических схем, в то время как пользователь искусственного интеллекта часто не замечает, что сгенерированная информация может быть выдуманной или неверной. Это порождает фундаментальный вызов современности — как сохранить критическое мышление и умение проверять факты, в условиях когда достоверная информация легко смешивается с ложью и вымыслом, а скорость генерации ответов значительно опережает возможности их проверки. В двадцатом веке многие функции, связанные с обработкой информации и созданием общего понимания, были сосредоточены в институтах: журналистике обеспечивавшей сбор и проверку фактов, академической науке занимающейся анализом и интерпретацией, медиа создававших нарративы, образовании передававшем культуру и сообществе, поддерживающем коллективное осмысление через демократические процессы. Несмотря на свои недостатки, эти институты предоставляли стабильные и прозрачные механизмы для превращения разрозненной информации в совместно разделяемые знания.

Они обладали проверенными методологиями, контролем и ответственностью, а их медленное продвижение позволяло достигать определенной надежности и глубины. Языковые модели искусственного интеллекта разделяют эти функции, создавая их в едином процессе на требование пользователя, мгновенно и без значительных дополнительных затрат. Это впечатляет и при этом опасно, так как порождает иллюзию коллективного понимания, основанного на сгенерированном контенте, который не прошел традиционную проверку. В результате размываются границы между тем, что считается истиной, и тем, что является всего лишь убедительной симуляцией. Кроме явных предвзятостей, заложенных в обучающих данных, искусственный интеллект несет в себе некий «окружающий идеологический базис»— набор непроизвольно встроенных ориентаций и предположений о том, как работает мир и что считается правильным мышлением.

В основе этих установок лежат идеи о том, что консенсус обычно верен, что сложность можно упростить без потери смысла, что все точки зрения должны быть согласованы, что конфликты — всего лишь проблемы коммуникации, что на каждый вопрос существует однозначный ответ, и неопределенность является временной. Эти представления влияют на все, что генерирует ИИ, формируя определённые рамки восприятия и анализа, зачастую незаметные и неподвластные критике пользователей. Передавая процессы смыслообразования машинам, мы рискуем не просто получить технологическое облегчение, но начать воспринимать мир сквозь призму их ограниченных и предопределенных моделей. Это похоже на постоянное ношение очков с оттенком, который незаметно меняет восприятие реальности. Если провести аналогию с навигацией в пространстве знаний, традиционные институты строили хорошо размеченные и проверенные маршруты, помогающие ориентироваться в сложных темах и отделять проверенную информацию от спекуляций.

Учебники, академические программы и культурные каноны выступали своего рода ориентиром, указывая безопасные пути и рекомендуемые точки обзора. Однако с приходом социальных сетей и открытого доступа к информации ландшафт знаний превратился в бескрайнюю равнину с множеством разнонаправленных путей, где любое утверждение может пересекаться с любым другим — от научных открытий до теорий заговора и личных воспоминаний. При поверхностном взгляде все точки соединены, но сложно понять, куда именно ведут эти связи и как безопасно ими пользоваться. Большие языковые модели обещают выступать в роли совершенных проводников по этому пространству, зная, как связать, объяснить и синтезировать информацию мгновенно. Но на деле они скорее напоминают сновидцев, создающих новые маршруты по мере движения, одновременно реально воспринимаемые и призрачные — слишком легко рассыпающиеся при внимательном изучении или проверке.

Это поднимает важную тему когнитивных протезов: инструменты, которыми мы пользуемся, не только расширяют наши возможности, но и меняют сами основы нашего мышления и восприятия. Чем дольше мы используем искусственный интеллект для решения мыслительных задач, тем больше меняется наш собственный подход к пониманию и анализу. При этом большие языковые модели обладают уникальной способностью не просто дополнить, а в какой-то степени замещать традиционные когнитивные функции. Способность быстро синтезировать идеи и предлагать разнообразные аналитические рамки ставит под вопрос необходимость собственной интеллектуальной борьбы с проблемой — ту продуктивную фрустрацию, которая важна для глубокого понимания и возникновения инсайтов. Сам автор часто замечает, что рефлексивно обращается к ChatGPT в моменты застоя, и порой это помогает взглянуть под новым углом, а иногда перечеркивает сложный, но важный внутренний процесс формирования идей.

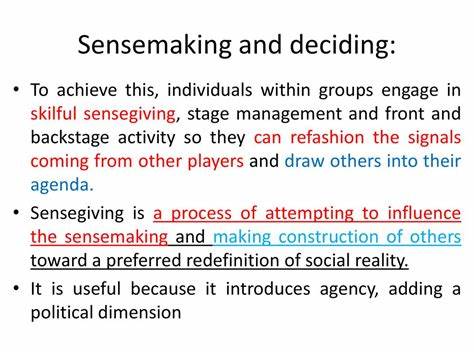

В условиях таких изменений важно создавать новые архитектуры осмысления, которые будут не конкурировать с человеческим суждением, а усиливать его. Идеальными могли бы стать системы, способствующие выработке собственного понимания до получения алгоритмического синтеза или, наоборот, поощряющие демонстрацию и обсуждение разнообразия мнений, а не сведение их к единому ответу. Устройства, которые делают видимыми свои зоны неопределённости, отмечают противоречия в обучающих данных и помогают создавать локализованные модели, основанные на специфике конкретных сообществ и традиций мысли, становятся особенно перспективными. Осмысление — это не поиск готовых ответов, а развитие суждения, построение ментальных моделей и освоение навыков ориентации в неопределённости. Лучшие инструменты будут поддерживать этот процесс, а не подменять его.

Кроме того, осмысление — изначально социальный процесс, формирование коллективного понимания, а не просто индивидуального знания. Новые институциональные формы и практики жизненно необходимы для поддержки коллективного смысла в мире, насыщенном технологиями генерации текста и информации. Текущий момент нельзя назвать состоянием стабильного равновесия: это скорее фаза перехода, среди неопределённости рождаются новые привычки и правила взаимодействия с искусственным интеллектом. Студенты учатся вместе с ИИ, профессионалы интегрируют автоматизированные аналитические подходы в свои процессы. Нам крайне важно осознанно осмысливать последствия этих изменений, чтобы не стать жертвами неконтролируемого институционального дрейфа.

Несмотря на вызовы, в этом переходе кроются возможности. Создавая новые модели и архитектуры осмысления, мы можем выйти на более зрелый уровень взаимодействия с информацией и технологиями. В повседневной практике стоит выработать правила грамотного использования языковых моделей: сначала сформулировать собственный взгляд, проверять факты вне ИИ, сравнивать результаты работы разных моделей и сохранять умственную независимость, регулярно тренируя собственные навыки без помощи машин. Эти вопросы — не только технические, они фундаментальные: что значит знать в мире, где знание можно сгенерировать мгновенно? Что значит понимать, когда понимание можно делегировать? От ответов на эти вопросы зависит наше будущее как общества и как отдельных личностей. Мы все сейчас становимся своего рода повитухами — сопровождая рождение новых способов мышления и существования.

Старая система знаний рушится, а новая пока не выстроена. Этот процесс непредсказуем и несовершенен, но именно в этом заключается его жизненная сила и потенциал. Положение «расталкивающегося» посредине перемен — это не поражение и не застой, а порождающая новые формы экспериментальность. Трагизм и неуклюжесть трансформации — игнорировать их нельзя, но и бояться тоже не стоит. Мы движемся к новым мифологиям знания, и наша задача — не остановить этот процесс, а сделать так, чтобы новые формы мышления были узнаваемы и понятны нам, приносили пользу и сохраняли человеческое достоинство.

В конце концов, смысл не в том, чтобы возвратиться к утопиям прошлого или слепо принять технологии, а в том, чтобы осознанно выстроить понимание и общение, балансируя между инновациями и ответственностью, технологическим прогрессом и культурной зрелостью.

![Prompting Guide 101 [pdf]](/images/D3DDA42B-42FB-4803-9D43-DCF09926B08D)