В последние годы искусственный интеллект (ИИ) не только изменил многие сферы жизни, но и глубоко повлиял на научное сообщество. Одним из ключевых вопросов, который вызывает активные дискуссии среди исследователей и специалистов, является влияние ИИ на качество и достоверность научной литературы. Не так давно в авторитетном научном журнале Nature была опубликована статья, в которой профессионалы в области анализа научных данных подняли тревожную проблему – растущая угроза «заражения» научной литературы фальсифицированными данными, фейковыми статьями и ошибочной информацией, порождаемой генеративными языковыми моделями и другими ИИ-инструментами. В данной публикации отражены результаты многолетнего опыта работы с масштабными массивами научных данных, а также представлены пути инновационного развития системы обзоров и синтеза доказательств. Проблема захламления научной литературы фальсификациям и ошибочным данным становится все более острой.

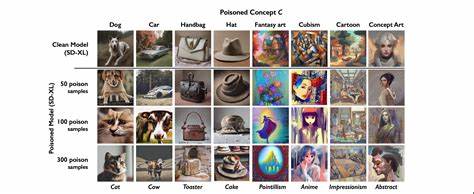

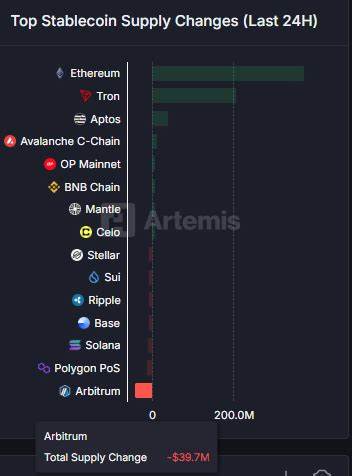

Современные методы систематического обзора, которые лежат в основе рационального принятия политических и научных решений, часто оказываются недостаточно эффективными. Рецензирование и проверка достоверности каждой публикации требуют огромных затрат ресурсов и времени, особенно учитывая экспоненциальный рост числа легитимных научных статей. При этом происходит активное увеличение числа отозванных публикаций, причем многие систематические обзоры продолжают ссылаться на уже дискредитованные работы, часто без соответствующих исправлений даже спустя долгий период времени после уведомления об ошибках. Еще более усложняет ситуацию появление в научном поле множества документов, созданных с помощью ИИ – будь то полностью сфабрикованные статьи, с поддельными данными или манипуляциями с результатами исследований. Современные крупные языковые модели способны генерировать тексты научного формата, которые выглядят убедительно и проходят даже экспертное рецензирование.

Такой феномен создает серьезный вызов для исследователей и редакторов – как отделить правду от вымысла, сохранить доверие к механизмам научной коммуникации и не допустить разрушения основ научного знания. Примером тому служит недавний случай, когда ИИ учёный самостоятельно сформулировал гипотезы, разработал и провёл эксперименты, проанализировал результаты, создал иллюстрации и написал работу, прошедшую рецензирование на конференции по машинному обучению. Это не просто технологический прорыв, но и сигнал о необходимости пересмотра подходов к контролю качества научных публикаций. В ответ на эти вызовы учёные предлагают переход от традиционных централизованных систем хранения знаний к более распределённым, региональным и федеративным сетям. Идея заключается в создании «живых баз данных доказательств», которые будут динамически обновляться и учитывать локальные потребности и контексты, особенно для стран глобального юга.

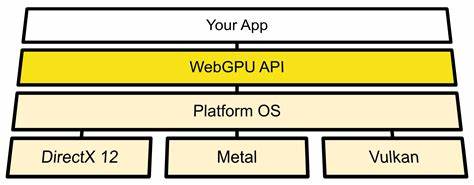

Такие базы позволят государствам и исследовательским институтам строить собственные национальные цифровые библиотеки, отражающие региональные научные интересы и социально-экологические вызовы. Построение подобной федеративной архитектуры будет способствовать не только сохранению данных и знаний, но и обеспечит повышение прозрачности, ответственности и гибкости систем обзора научной литературы. При этом искусственный интеллект будет использоваться в качестве инструмента помощи, однако при обязательном участии человека в цикле проверки и принятия решений. Такое сочетание позволит автоматизировать отбор, индексацию и обновление научных данных, а также оперативно выявлять и исключать сомнительные и скомпрометированные исследования. В настоящее время над подобными системами ведётся активная работа в нескольких направлениях – от решения технических проблем распределённой инфраструктуры до интеграции данных о биоразнообразии в глобальных проектах и формирования стандартов и протоколов для работы с «живыми» базами доказательств.

Параллельно усиливается внимание к вопросам безопасности, аутентификации и контролю качества, где обещают помочь современные протоколы, например, основанные на ATProto, которые предоставляют удобные механизмы для распределённой проверки данных и безопасности доступа. Важно отметить, что сохранение качества и достоверности научной литературы остается краеугольным камнем развития всех научных дисциплин и основополагающим элементом для принятия эффективных решений на всех уровнях – от локальных команд исследователей до международных политических институтов. В эпоху бурного развития искусственного интеллекта и масштабного роста объёма научной информации критически важным становится пересмотр устоявшихся моделей работы с данными и публикациями. Создание гибких, устойчивых и прозрачных инфраструктур, которые смогут противостоять вызовам фальсификаций и повысить скорость и качество систематического обзора, – одна из самых перспективных стратегий на ближайшее будущее. В то же время необходимо развивать технологии и методики, способные интегрировать возможности ИИ без потери контроля и критического мышления со стороны исследователей.

Только такой сбалансированный подход позволит обеспечить долгосрочную целостность научного знания и повысит доверие к результатам исследований среди широкой общественности и профессионального сообщества. Проблема «отравления» научной литературы искусственным интеллектом – это не предвестник неизбежного кризиса, а скорее вызов, принимая который, наука сможет выйти на качественно новый уровень. Современные технологии открывают беспрецедентные возможности для ускорения научного прогресса, однако без продуманной стратегии их использования вместе с надёжными механизмами контроля риски остаются высокими. В конечном итоге, создание федеративных живых баз данных научных доказательств и активное вовлечение как ИИ, так и человека в процесс анализа и подтверждения информации поможет сохранить эффективность и надёжность научного сообщества. Более того, это позволит учесть региональные особенности и сделать развитие науки более инклюзивным и справедливым, особенно для стран и исследовательских групп, которые ранее могли испытывать трудности с доступом к актуальным и качественным данным.

Важно поддерживать международное сотрудничество и обмен опытом, чтобы выработать общие стандарты и практики, обеспечивающие устойчивость научной коммуникации в эпоху искусственного интеллекта. История показывает, что наука всегда адаптировалась к новым технологическим вызовам и находила пути сохранения своей миссии – открывать, проверять и распространять достоверные знания. Сейчас настал новый этап этой эволюции, где ИИ становится одновременно инструментом и испытанием для научного сообщества. Только совместными усилиями исследователей, инженеров и политиков удастся обеспечить светлое будущее науки, свободной от «отравления» ошибками и фальсификациями, и наполненной реальными открытиями, меняющими мир к лучшему.