Развитие криптовалют стало одной из самых заметных тенденций в финансовом мире за последние десять лет. Особенно примечательна ситуация на постсоветском пространстве, где исторический груз, политические амбиции и энергетические ресурсы создают уникальную среду для развития цифровых валют и связанных с ними бизнесов. На фоне дефицита инвестиций, санкций и экономических ограничений здесь возник целый пласт теневой экономики, насыщенной криптоактивностью. Эта деятельность, помимо очевидных экономических выгод, поднимает вопрос о серьезных геополитических и правовых последствиях, с которыми сталкивается не только регион, но и весь мир. Мощной энергетической базой для криптомайнинга на постсоветской территории служат устаревшие советские электростанции и гидроэлектростанции, расположенные в мало признанных или сепаратистских регионах, таких как Приднестровье и Абхазия.

Именно там электричество зачастую обходится в разы дешевле, а инфраструктура не используется в полном объеме, что открывает широкие возможности для запуска масштабных майнинг-фабрик. Станции вроде Кучурганской в Приднестровье, несмотря на их старость, получают новую жизнь благодаря спросу на вычислительные мощности, необходимые для добычи криптовалют. Низкая стоимость электроэнергии является ключевым фактором для майнеров, ведь процессы добычи требуют огромных объёмов энергии. В Приднестровье цена за киловатт значительно ниже средней по Европе и даже России, что привлекает не только местных энтузиастов, но и китайских инвесторов, мечтающих развернуть промышленные фермы в постсоветских пустующих помещениях и зданиях бывших заводов. Такие проекты официально получают поддержку от местных властей, создавая налоговые и административные льготы для новых криптобизнесов.

Политическая нестабильность в регионе накладывает отпечаток на всю экономическую деятельность, не исключая и криптоиндустрию. Неофициальные власти в непризнанных республиках оказываются в тесной связке с крупными конгломератами, которые управляют как ключевыми экономическими активами, так и государственными структурами. Монополия над сферами как розничная торговля, так и производство, подконтрольная таким компаниям, позволяет контролировать местные цифры потребления электроэнергии и направлять эти ресурсы на развитие криптомайнинговых комплексов. В то же время это создает благодатную почву для коррупционных схем и отмывания денег. Наряду с такими зонами на периферии влияние России и экономические интересы Кремля формируют еще один слой в структуре криптовалютного бума.

Российские олигархи, получающие инвестиции через теневые каналы, наряду с официальной государственной программой экспериментируют с криптовалютами и блокчейн-технологиями, понимая перспективы обхода международных санкций. Это стало особенно очевидно после нескольких инцидентов с российскими хакерами, которые, согласно западным расследованиям, использовали криптовалюту для финансирования вмешательств в выборные процессы за рубежом. Беларусь выделяется на фоне общего постсоветского контекста благодаря государственной поддержке криптоинициатив и созданию выгодной законодательной базы для блокчейн-компаний. Здесь был принят специальный декрет, который дает криптобизнесам налоговые льготы и возможность легально действовать в специальном технологическом парке. Это усилило приток проектов, связанных с криптомайнингом и блокчейном, в страну с достаточно низкими ценами на электроэнергию и умеренным контролем.

Крым – еще один полигон для экспериментов с цифровыми валютами, главным образом из-за экономической изоляции и западных санкций, введенных после его присоединения к России в 2014 году. Здесь пытаются развивать собственный криптоэкономический сектор, в том числе путем создания цифровых инвестиционных фондов и инициатив по привлечению иностранных инвесторов, зачастую с китайским участием. Разработка и внедрение «крымской криптовалюты» рассматривается не только как инструмент экономического развития, но и как способ обхода ограничений, наложенных на банковскую систему. Главной мотивацией для всего постсоветского региона служит стремление к финансовой независимости, возможности хеджировать свои риски друг перед западным санкционным давлением и получить доступ к международным потокам капитала без посредничества традиционных банковских институций. Блокчейн словно предлагает выход из узкого круга отягощенных проверками и ограничениями денежных переводов.

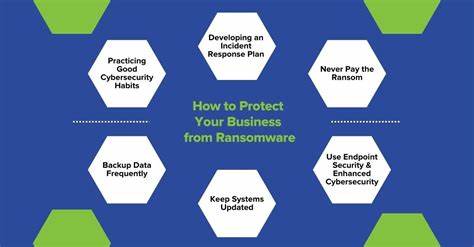

Однако использование криптовалюты в геополитических целях всегда несет в себе опасность превращения в инструмент нелегальной деятельности. Отмывание денег, финансирование терроризма и попытки подрыва международных норм становятся неотъемлемой частью этой картины. Пример с использованием биткоинов российскими спецслужбами для выплаты хакерам, взломавшим электронную почту политического соперника на выборах в США, красноречиво свидетельствует о глубокой интеграции криптобизнеса в контуры гибридной войны. Регулирование этой сферы пока находится на стадии формирования и часто оказывается запоздалым по сравнению с цифровыми технологиями. В то время как Беларусь внедряет законодательные акты и даже придерживается международных рекомендаций по противодействию отмыванию денег, другие регионы, будь то Крым, Абхазия или Приднестровье, остаются по сути серыми зонами, в которых контролирующие структуры тесно переплетены с криминальными и теневыми экономическими интересами.

Отсутствие прозрачности делает невозможной достоверную оценку объемов и финансовых потоков, циркулирующих на этих рынках. На фоне всех этих процессов необходимо рассмотреть влияние энергетических факторов. Российские природные ресурсы, особенно газ, играют стратегическую роль в обеспечении крайне дешевого электроэнергии для майнинга. Газовые контракты, цепочки поставок и скидки позволяют с большой выгодой эксплуатировать мощные электростанции и гидроэлектростанции, чтобы снабжать криптофермы дешевым топливом. Эти энергетические потоки также используются в политических целях для давления на союзников и подстраховки перед экономическими ограничениями.

Несмотря на весь технологический оптимизм вокруг децентрализации, сообщество криптоэнтузиастов в постсоветском пространстве сталкивается с тем, что их проекты не всегда далёки от влияния централизации во власти. В реальности крупные игроки и силовые структуры практически всегда присутствуют в этих сферах, направляя капитал и принимая участие в развитии или контроле криптоактивов. Одновременно развитие легальных бизнесов и инициатив, связанных с цифровыми валютами и блокчейном, открывает путь для выздоровления экономик, пострадавших от санкций, и монетизации устаревших производственных ресурсов. В некоторых случаях государственные власти проявляют интерес к созданию собственных цифровых валют, что может стать очередным этапом цифровой эволюции финансовых систем, но с явным акцентом на политическое и экономическое влияние. Будущее криптовалютного бума на постсоветском фронтире будет зависеть от нескольких ключевых факторов: от того, удастся ли установить эффективный международный контроль и регулирование, станут ли страны региона союзниками в глобальных усилиях по обеспечению прозрачности, и, конечно, насколько удастся успешнее выстраивать отношения с глобальной финансовой системой без применения односторонних санкций.

Пока же криптовалюты сохраняют свой статус инструмента двойного назначения – с одной стороны они обещают финансовую свободу, с другой – служат новым орудием геополитики и механизмом скрытого влияния. Эта двойственность становится особенно яркой в регионах с политической неопределенностью, историей конфликтов и сложными энергетическими и экономическими связями. В условиях усиливающейся цифровизации мировой экономики и геополитического напряжения, именно постсоветские пространства становятся важным полигоном для тестирования новых моделей хозяйствования и политического взаимодействия. Их опыт способен предсказать, как технологии изменят баланс сил и возможности государств и крупных игроков в ближайшие годы. Таким образом, криптовалютный бум на постсоветском пространстве нельзя рассматривать только как экономический феномен или технологическую революцию.

Это явление, несомненно, отражает глубинные процессы международной политики, энергетической дипломатии и борьбы за контроль над денежными потоками. Разбираясь в этих пересечениях, можно лучше понять вызовы и угрозы будущей финансовой архитектуры, а также новые возможности для развития регионов, оказавшихся на перекрестке истории и технологий.