Атеросклероз – одно из ведущих заболеваний, вызывающих сердечно-сосудистые патологии и значительно увеличивающее смертность во всем мире. Традиционно в качестве факторов риска рассматриваются нарушения липидного обмена, гипертония, ожирение и курение. На протяжении десятилетий именно снижение уровня холестерина и борьба с воспалением являлись основой лечения и профилактики атеросклероза. Однако даже при адекватном контроле этих факторов риск осложнений остается высоким, что свидетельствует о наличии дополнительных, до недавнего времени малоизученных механизмов развития болезни. Одним из таких новых игроков стал имидазолпропионат – метаболит, синтезируемый кишечной микробиотой, который напрямую связан с прогрессированием атеросклероза и служит перспективной терапевтической мишенью.

Имидазолпропионат – это продукт микробного метаболизма аминокислоты гистидина. В последнее время внимание ученых сосредоточилось на роли микробиоты в развитии различных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, что привело к открытию нескольких метаболитов, влияющих на сосудистую систему. Имидазолпропионат вызывает интерес именно потому, что его концентрация в крови коррелирует с выраженностью атеросклеротических изменений у животных и людей, даже на ранних стадиях болезни, когда клинические признаки еще отсутствуют. В многочисленных исследованиях на мышах с предрасположенностью к атеросклерозу (модели Apoe−/− и Ldlr−/−) показано, что введение имидазолпропионата в питьевую воду приводило к значительному увеличению объема атеросклеротических бляшек. Важно отметить, что при этом традиционные параметры риска – уровень холестерина и глюкозы крови – не подвергались изменениям.

Это дает основание утверждать, что имидазолпропионат способствует атерогенезу через независимые от липидного обмена пути, главным образом вовлекая иммунную систему и воспаление. Механистические исследования выявили специфический рецептор – имидозилин-1-рецептор (I1R), также известный как нишарин, который экспрессируется на миелоидных клетках, включая макрофаги и моноциты. Имидазолпропионат взаимодействует именно с этим рецептором, активируя внутриклеточную систему mTOR, что приводит к повышению продукции провоспалительных цитокинов и активации адаптивного иммунитета. Происходит увеличение количества проинфламматорных моноцитов Ly6C^hi и усиление Т-хелпер 1 и Т-хелпер 17 клеток, которые играют ключевую роль в развитии атеросклеротических повреждений сосудов. Подавление активности I1R с помощью селективного антагониста AGN192403 или генетическое вызывание дефицита рецептора у миелоидных клеток достоверно снижало атеросклеротические процессы, вызванные имидазолпропионатом.

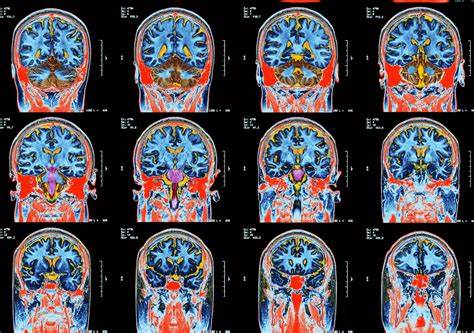

Кроме того, блокада этого сигнального пути предотвращала прогрессирование болезни при высокожировой диете у экспериментальных моделей, не влияя при этом на состав липидного профиля крови. Эти данные открывают новые перспективы для целенаправленной терапии, направленной на иммуновоспалительные механизмы, и потенциально позволяют существенно повысить эффективность лечения атеросклероза в условиях сохранения традиционных методов контроля. Аналогичные результаты были подтверждены и в крупных когортных исследованиях людей без явных признаков сердечно-сосудистых заболеваний, но с выявленными ультразвуковыми и томографическими признаками субклинического атеросклероза. В этих когортах концентрация имидазолпропионата в плазме крови оказалась выше у лиц с признаками поражения сосудов, особенно если присутствовали признаки метаболической активности воспаления, что было выявлено с помощью ПЭТ-МРТ с использованием 18F-фтордезоксиглюкозы. Связь сохранялась после коррекции на традиционные факторы риска, такие как возраст, пол, курение, показатель холестерина LDL и уровень С-реактивного белка, что демонстрирует независимый характер влияния данного метаболита на развитие атеросклероза.

Кроме того, была выявлена связь концентрации имидазолпропионата с составом кишечной микрофлоры и пищевыми привычками. Метаболит ассоциировался с повышенной относительной численностью бактерий рода Veillonella и Acidaminococcus, а также с определенными диетическими паттернами, в частности с низким потреблением продуктов средиземноморской диеты. Это еще раз подчеркивает важность микробиома в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и возможность модификации риска посредством питания и модуляции микрофлоры. Имидозилин-1-рецептор представляет собой уникальную терапевтическую мишень, так как его блокада показывает способность ограничивать воспалительный ответ, не влияя на липидный обмен. Совместное использование традиционных препаратов, снижающих уровень холестерина, и новых ингибиторов ImP-I1R оси может позволить добиться большего клинического эффекта, уменьшая оставшийся остаточный риск сердечно-сосудистых событий.

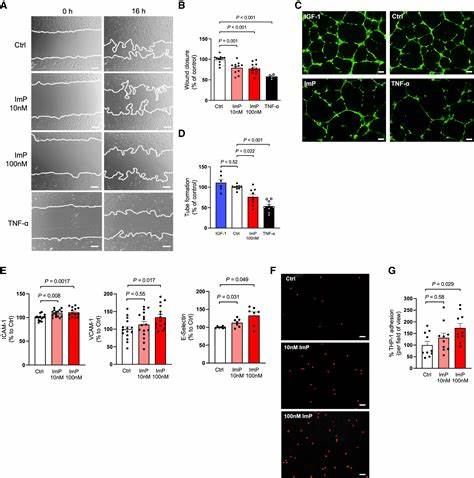

В перспективе, появление диагностических тестов на имидозолпропионат может помочь выявлять пациентов с ранними стадиями атеросклероза, еще до появления тяжелых структурных изменений сосудов и заболеваний. Это позволит внедрить более персонализированный подход в кардиологию, направленный на предотвращение осложнений и повышение качества жизни пациентов. Недавние исследования продолжают углублять понимание молекулярных механизмов действия имидазолпропионата, включая его влияние на другие клеточные типы сосудистой стенки – эндотелиальные клетки и фибробласты, которые также демонстрируют прогрессирующие пролиферативные и воспалительные изменения под его воздействием. Эти эффекты способствуют накоплению иммунных клеток, разрушению структуры сосудистой стенки и формированию нестабильных атеросклеротических бляшек, что повышает риск острых сердечно-сосудистых событий. Таким образом, имидазолпропионат вносит значимый вклад в сложный клеточный и молекулярный каскад атерогенеза, выступая как маркер и фактор риска, а также открывая возможности для создания новых терапевтических стратегий ориентированных на воспалительные пути.

Подытоживая, идентификация имидазолпропионата как драйвера атеросклероза подчеркивает важность междисциплинарных исследований, связывающих метаболизм микробиоты, иммуноинфламматорные процессы и сердечно-сосудистую патологию. Это знание не только меняет представление о патогенезе болезни, но и создает предпосылки для разработки инновационных методов ранней диагностики и лечения одного из самых распространенных и опасных заболеваний нашего времени.