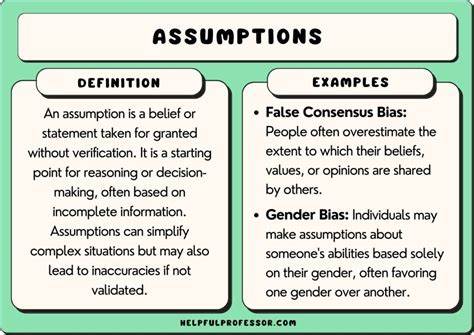

В современном мире разработки программного обеспечения предположения занимают едва ли не центральное место. Создавая сложные системы, часто приходится иметь дело с огромным количеством неизвестных, как в техническом плане, так и в понимании бизнеса. Эти неизвестные заставляют разработчиков делать допущения, являются ли они сознательными, или бессознательными, а в большинстве случаев — беспредельно множественными. Именно с этим феноменом сталкиваются все, кто принимает участие в создании программных продуктов, особенно когда задачи связаны с новыми, ранее неизученными бизнес-средами или новыми технологиями. Понимание и осмысление предположений позволяет не только снизить риски проекта, но и сделать продукт более гибким и эффективным в дальнейшей поддержке.

Предположения неизбежны, потому что сложно сразу получить полное и точное представление о бизнес-процессах, требованиях или технологиях, которые будут использоваться. Новые проекты зачастую рождаются изневедомой смеси гипотез, догадок и половинчатых знаний. Многие команды идут на риск и приступают к разработке, надеясь, что частичные знания окажутся достаточными для реализации задачи. Однако такой подход часто приводит к проблемам при дальнейшем тестировании, поддержке и расширении системы. Важный момент заключается в признании того, что почти все в процессе разработки — предположения, и к ним нужно относиться с осторожностью.

Если исходить из того, что допущения в любой момент могут быть ошибочными, становится ясно, что нужно создавать такой код, который выдержит перепроверку и изменения. При проектировании системы следует изначально заложить достаточную гибкость, чтобы минимально пострадали её основные части при изменении понимания требований или технологий. Говоря о технических аспектах, иногда можно «угадать» или следовать популярным трендам, особенно в интерфейсах или выборке стандартных решений. Это помогает избежать быстрой устаревшей реализации, однако не стоит слепо доверять моде, поскольку некоторые из популярных подходов оказываются далеко неудачными. Лучше держать баланс, оставаться скептиком и выбирать технологии с доказанной надёжностью и потенциалом развития.

Для бизнес-аспектов ситуация гораздо сложнее. Если разработчик не имеет достаточного представления о реальных механизмах бизнес-процессов, он рискует создать неправильную, непродуманную логику, не учитывающую тонкости и нюансы. В таких случаях лучший способ — прямое обучение и тесное сотрудничество с экспертами-доменниками. Но если такой возможности нет, то важна объективность — проверка различных вариантов решения задачи и оценка, сколько возможных вариантов обработки тех или иных бизнес-операций может возникнуть. Без этого легко оказаться в ловушке привычных, но зачастую неверных предположений, которые затем оборачиваются значительными сложностями и переработками.

Понятие полиморфизма и гибкости кода становится критическим при реализации решений, основанных на предположениях. Если существует несколько способов выполнения бизнес-логики, стоит вынести ее в виде динамически расширяемых компонентов или модулей, которые при необходимости можно легко менять или дополнять. Такая архитектурная стратегия позволит адаптироваться к изменениям без переписывания ключевых частей приложения и сэкономит время на переделывания в будущем. При этом важно помнить, что ситуация с признаками «scope creep» (расползанием функционала) зачастую является не следствием сбоя управления проектом, а результатом сближения первоначальных предположений с реальными требованиями. По мере получения новых знаний и понимания бизнес-логики становится очевидно, что «простая» задача требует куда большего объема работы.

При грамотном подходе дизайн и код должны обновляться и рефакториться, чтобы отражать новые требования, а не «тянуть» систему по старым допущениям. Отношение команды к бизнесу играет важную роль. Когда разработчики интересуются реальным конечным результатом и заботятся о том, чтобы их код решал настоящие проблемы пользователей, коммуникация с экспертыми строится лучше, и проект движется менее болезненно. Если же процесс сводится к формальному исполнению требований без попыток разобраться в сути, то возникают конфликты и непонимания, которые замедляют и усложняют работу. Некогда популярная идея «спекулятивной обобщённости» — создание кода с избыточной обобщённостью, чтобы избежать возможных проблем в будущем — заслуживает переосмысления.

Экономия нескольких дней на узкой реализации, которая не учитывает потенциальную необходимость изменений, может привести к масштабным затратам на поддержку, циклам исправлений и конфликтам внутри команды. Противоречия и политические игры в коллективе, возникшие из-за негибкости кода, отнимают гораздо больше времени, чем его тщательная проработка на раннем этапе. Лучший путь состоит не в предсказании и предположении развития архитектуры в будущем, а в осознании собственных границ знаний и страхов с их учётом. Малые, хорошо сработанные и согласованные команды, которые обладают общим пониманием и умеют быстро адаптироваться друг к другу, способны добиться лучших результатов, нежели большие разрозненные коллективы, не разделяющие единую картину. Проблема доверия и коммуникации как внутри команды, так и с внешними лицами, определяющими требования, напрямую влияет на качество принимаемых предположений и, следовательно, на качество создаваемого кода.

Когда решения навязываются сверху при полной неопределённости, код часто становится чрезмерно сложным и слишком динамичным, что только усугубляет кризис. Поэтому важно работать над совместным пониманием, а не добиваться неэффективных директив. Объективность и умение отстраниться от персонального восприятия — ключевые навыки разработчика в контексте предположений. Иногда легче признать ошибки и незнания, чем настаивать на устаревшем подходе. Честь ошибки и постепенная подстройка, основанная на тщательной оценке рисков и качества кода, ведёт к более плавным релизам и снижению проблем на этапе эксплуатации.

Наконец, последствия работы на основе ошибочных предположений могут быть трагичными для проекта. Излишне сложный, нечитабельный и плохо спроектированный код приводит к риску того, что после его создания и тестирования возникнет «взрыв» ошибок. Руководство, клиенты и пользователи с большей вероятностью простят задержки, если программный продукт будет работать стабильно и предсказуемо. Ошибки же, накопленные по причине плохой работы с допущениями, могут стоить намного дороже, чем излишние затраты времени на планирование и рефакторинг. Итогом становится осознание, что предположения — это неизбежный, но опасный спутник в процессе разработки программного обеспечения.

Они могут погубить проект, если не управлять ими осознанно и ответственно. Однако если принимать их, четко фиксировать и строить архитектуру с учётом неопределённости, можно значительно улучшить устойчивость продукта к изменениям, уменьшить затраты на поддержку и повысить качество конечного решения. В мире, где большинство проектов строится именно на предположениях, профессионализм заключается в умелом обращении с ними, а не в их игнорировании.