Малярия остается одной из самых серьезных проблем здравоохранения в мире, особенно в регионах с низким уровнем экономического развития. Каждый год миллионы людей подвергаются риску заражения этим паразитарным заболеванием, вызываемым различными видами Plasmodium и передающимся посредством укусов комаров рода Anopheles. Традиционные методы борьбы с малярией, такие как использование инсектицидов, инсектицидных сеток и остаточной химической обработки, долгое время оставались основным оружием в борьбе с заболеванием. Однако с течением времени эффективность этих методов снижается из-за развития у комаров устойчивости к инсектицидам, а также из-за поведенческих изменений насекомых, таких как увеличение числа укусов на открытом воздухе. В связи с этим наука ищет новые и более эффективные пути контроля распространения малярии.

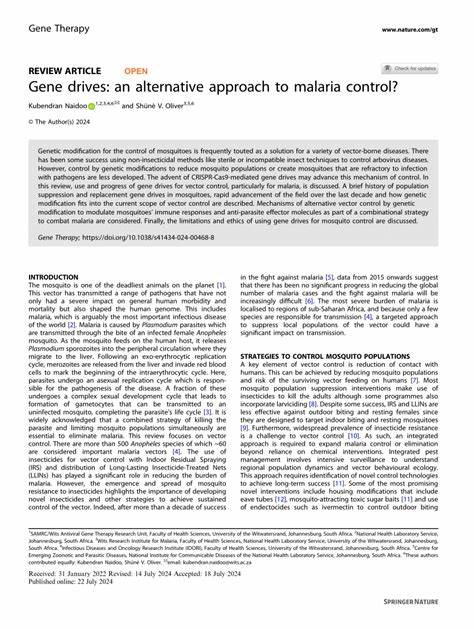

Одним из наиболее перспективных инновационных направлений являются генетические драйвы – технологии, способные изменить популяции комаров на генетическом уровне, снижая их численность или делая их неспособными передавать паразитов малярии. Генетические драйвы представляют собой уникальные системы наследования, при которых определенные гены передаются потомству с частотой, значительно превышающей классический менделевский закон. Это происходит благодаря тому, что драйвовый ген способен копировать себя на противоположное хромосомное плечо, превращая гетерозиготы в гомозиготы. В результате определённые генетические характеристики могут быстро распространяться среди популяции насекомых за считанные поколения. Эта особенность и делает генетические драйвы привлекательным инструментом для борьбы с комарами-переносчиками малярии.

Современные технологии генного редактирования, в частности система CRISPR-Cas9, значительно упростили создание и внедрение таких генетических драйвов. Они позволяют точно вносить изменения в геном комаров, включая внедрение генов, отвечающих за снижение плодовитости, изменение пола потомства, а также за устойчивость к паразитам Plasmodium, что препятствует их развитию внутри насекомого. Существует два основных направления использования генетических драйвов в борьбе с малярией – подавление численности популяции комаров и модификация популяции с целью снижения ее способности переносить паразитов. Первый подход направлен на сокращение количества особей, что в свою очередь должно уменьшить вероятность контакта человека с инфицированным комаром. Для этого внедряются гены, нарушающие репродуктивные функции самок или вызывающие летальность потомства.

Примером подобной системы служит генетический драйв, влияющий на ген doublesex, отвечающий за репродуктивные функции у комаров Anopheles gambiae. В лабораторных условиях применение такого драйва приводило к снижению популяции комаров за 10 поколений, что открывает перспективу его применения в природных условиях. Второй подход, направленный на модификацию генома комаров, пробует превратить популяцию в устойчивую к заражению паразитами. Для этого внедряются гены, кодирующие молекулы, которые блокируют развитие Plasmodium внутри организма комара. Благодаря такому «иммунитету» насекомые не могут распространять инфекцию, несмотря на то, что остаются живыми и продолжают репродуцироваться.

Такой метод сохраняет экологический баланс, избегая потенциальных проблем, связанных с исчезновением важных компонентов экосистемы. Однако внедрение генетических драйвов сопровождается рядом вызовов и ограничений. Одной из серьезных технических проблем является возможность возникновения устойчивых к драйвам мутаций, которые препятствуют распространению драйвового гена. Такие мутации могут появиться вследствие ошибок при репарации ДНК или естественной генетической изменчивости. Для их минимизации применяются стратегии множественного таргетирования участков генома и использование высококонсервативных генов, крайне необходимых для жизнедеятельности комара.

Этические и экологические вопросы также вызывают немало дискуссий. Вмешательство в природные популяции с использованием технологий генного редактирования налагает ответственность за возможные непредсказуемые последствия. Это касается влияния на экосистемы, потенциального замещения вымирающих видов и перекрестного генетического обмена с родственными видами. Поэтому перед применение таких технологий требуется тщательное моделирование, лабораторные и контролируемые полевые испытания, а также широчайшее взаимодействие с обществом. В настоящее время несколько международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, разрабатывают рекомендации и стандарты по безопасности и этике применения генетических модификаций в рамках борьбы с малярией.

Активно проводятся исследования и пилотные проекты в африканских странах, где малярия представляет наибольшую угрозу. Одним из примеров является инициатива Target Malaria, которая занимается разработкой и тестированием генетически модифицированных комаров с целью подавления их популяций. Помимо генетических драйвов, в борьбе с малярией используются и другие инновационные технологии, такие как применение бактериального симбионта Wolbachia, а также разработка и внедрение вакцин. Комбинирование различных стратегий в интегрированных програмах контроля может значительно повысить эффективность борьбы с заболеванием и сократить количество передаваемых случаев. Генетические драйвы – это перспективная и инновационная технология, открывающая новые возможности в глобальной борьбе с малярией.

Их успешная реализация в природных условиях может привести к значительному снижению передачи паразитов и, возможно, к полному контролю или даже ликвидации заболевания в эндемичных регионах. Однако для этого необходимо преодолеть технические, этические и социальные барьеры, обеспечив безопасность и общественное согласие на внедрение таких передовых методов. В ближайшем будущем область генетической борьбы против малярии обещает стать одной из ключевых в сфере глобального здравоохранения и контроля инфекционных заболеваний.