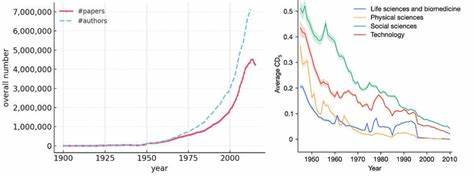

Искусственный интеллект (ИИ) давно воспринимается как инструмент, способный радикально трансформировать науку, ускорить открытия и решить глобальные проблемы человечества, такие как борьба с раком, радикальное продление жизни или исследование космоса. Однако последние исследования и наблюдения выявляют парадокс, который ставит под сомнение столь оптимистичные ожидания: несмотря на экспоненциальный рост количества научных публикаций и вложений в исследования, реальный прогресс в науке не растет и, возможно, даже замедляется. Этот феномен получил название парадокса производства и прогресса — увеличение объема научной работы не приводит к соответствующему ускорению новых фундаментальных открытий. Более того, внедрение ИИ в научный процесс может даже усугубить существующие проблемы. В чем же тут дело? Почему технология, которая способна повысить эффективность отдельных ученых, не гарантирует ускорения общего прогресса? И какие риски и вызовы связаны с широким применением ИИ в научных исследованиях сегодня и в будущем? Чтобы понять это, стоит более детально рассмотреть основные причины замедления науки и роль, которую играет искусственный интеллект.

Исторически наука всегда развивалась через непрерывный цикл постановки гипотез, экспериментов, публикации результатов и пересмотра теорий. Ключевым фактором успеха на этом пути являлось человеческое понимание — способность ученых не просто фиксировать наблюдения, но и формировать новые парадигмы и смелые концепции, меняющие представление о мире. Так, например, теория тектоники плит в середине XX века кардинально изменила геологию, позволив получить ответ на вопросы, которые раньше казались нерешаемыми. Однако рост количества публикаций, по сути, отражает расширение самой «дороги» — появляется больше «машин», вырабатывающих научный продукт, но не обязательно увеличивается качество или глубина этого продукта. Современная наука столкнулась с рядом структурных проблем.

Во-первых, стремительный рост числа ученых и публикаций приводит к перенасыщению информационного пространства. Благодаря цифровым платформам ученые имеют доступ к огромным массивам данных и работ, однако человеческое внимание ограничено. Слишком большой поток информации заставляет специалистов уделять внимание уже признанным и широко цитируемым исследованиям, что приводит к закреплению статус-кво и снижению шансов для новых, нестандартных идей пробиться наверх. Во-вторых, система академических поощрений ориентирована в первую очередь на количественные показатели — количество статей и грантов. Это усиливает мотивацию к публикации большого числа работ, зачастую с минимальным вкладом в глубокое понимание или прорывные открытия.

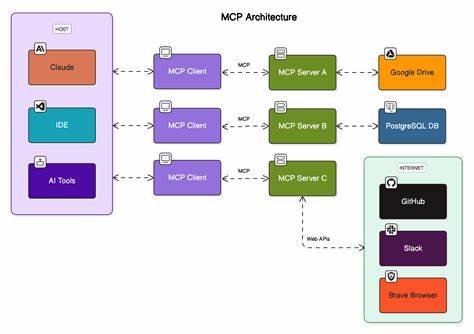

В результате исследователи зачастую тратят силы и время на поддержание «производства», жертвуя качеством и креативностью. Именно в этот контекст приходит искусственный интеллект. Изначально предполагалось, что ИИ сможет помочь ученым систематизировать огромные объемы информации, находить скрытые закономерности в данных и даже генерировать новые гипотезы. Во многих областях такие возможности уже приносят пользу: например, программы, использующие машинное обучение, помогают ускорить анализ биомедицинских данных, оптимизировать материалы, а генеративные модели облегчают написание и обработку текстов. Но за внешним блеском скрываются серьезные подводные камни.

Одной из ключевых проблем является низкая готовность научного сообщества к качественной работе с программным обеспечением. Большинство ученых не являются профессиональными программистами, что приводит к распространению ошибок в коде и данных, которые остаются незамеченными из-за отсутствия строгого обзора и контроля. К тому же, традиционные научные практики не сосредоточены на ревизии программных инструментов, что увеличивает риск повторения ошибок и распространения недостоверных результатов. ИИ усугубляет эту проблему, так как инструменты на его основе зачастую используются без глубокого понимания их принципов работы и возможных ограничений. Это ведет к появлению не только ошибок технического характера, но и к риску принятия таких моделей на веру без критического анализа.

Кроме того, ИИ склонен работать как «черный ящик», фокусируясь на повышении точности предсказаний без необходимости объяснять, почему именно получен тот или иной результат. Этот подход хорошо подходит для промышленных задач, где главное — рабочий результат, но в науке ключевым остается понимание процессов и теоретическая обоснованность моделей. Исторический пример с геоцентрической системой мира, которая долгое время с помощью сложных «эпициркулей» точно предсказывала движение планет, но тормозила развитие астрономии, показывает опасность чрезмерного доверия к сложным, но не объясняющим моделям. Подобным образом ИИ может способствовать закреплению устаревших или ошибочных теорий за счет своей способности улучшать прогнозы, не меняя фундаментального понимания. Проблема усугубляется тем, что автоматизация научной работы ИИ снижает необходимость глубокого погружения и развития человеческого понимания.

Если модель позволяет «обходить» этап осмысления и просто генерировать решения, ученые могут утратить навыки критического анализа и саму мотивацию к поиску новых парадигм. Такой подход похож на использование погрузчика в спортзале: хотя результат может быть достигнут быстрее, настоящего развития и силы при этом не происходит. В науке это чревато дефицитом талантливых и глубоких специалистов, способных приводить к революционным прорывам. Тем не менее, важно отметить, что ИИ не является абсолютным тормозом прогресса. Его потенциал зависит от того, каким образом и в каких условиях он внедряется.

Если научное сообщество будет инвестировать в развитие качественных программных практик, обучение исследователей навыкам работы с ИИ и проводить тщательную верификацию результатов — возможности искусственного интеллекта в деле ускорения научных открытий станут более реальными. Роль институтов, научных редакций и финансирующих организаций судьбоносна: именно они могут изменить систему стимулов и норм, чтобы в науке ценилось не просто количество работ, а именно качество, новизна и разностороннее понимание проблем. Метанаука — область, занимающаяся изучением самой науки, уже показывает важность таких изменений. Она выявляет парадокс увеличения публикаций при замедлении фундаментального прогресса и предлагает исследовать причины и пути решения проблемы. Однако финансирование таких исследований остается крайне низким сравнительно с общим объемом вложений в науку.

Если направить больше ресурсов на изучение процессов научного производства, можно сформировать более четкое понимание того, что именно замедляет прогресс и как этого избежать в эпоху ИИ. Кроме того, наука нуждается в пересмотре методов оценки достижений. Традиционные метрики, основанные на числах публикаций и цитирований, становятся все менее релевантными, так как ИИ значительно снижает затраты на производство статей и снижение порога входа. В этом контексте будут востребованы критерии, которые отражают настоящую новизну, глубину понимания и долгосрочное влияние работы. В конечном счете, внедрение искусственного интеллекта в науку — это не вопрос ускорения или замедления как такового, а вопрос того, насколько эффективно и ответственно мы сможем встроить эту технологию в уже существующую сложную систему.

Если науки не удастся адаптировать свои традиции, нормы и практики, ИИ рискует усилить проблемные аспекты, превратив потенциал ускорения в усиливающиеся тормоза. Путь к будущему, где ИИ служит искренним помощником науки, лежит через объединение человеческого понимания и творческого метода с возможностями современных технологий. Для этого необходимы глубокие институциональные реформы, обучение и создание инструментов, позволяющих повысить качество и надежность исследований. Иначе искусственный интеллект останется инструментом для роста продукции в ущерб истинному прогрессу, что приведет к дальнейшему усугублению парадокса производства и прогресса. Таким образом, важно помнить, что наука — это не просто сумма данных и публикаций, а сложный процесс, где ключевую роль играет человеческое мышление и понимание.

Искусственный интеллект, в своем нынешнем виде, способен не столько заменить этот процесс, сколько усугубить его проблемы, если научное сообщество не предпримет сознательных и совместных усилий по адаптации и реформированию самих основ научного метода.