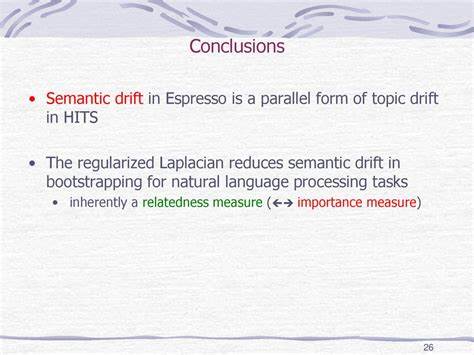

В современном мире программного обеспечения, особенно в сфере свободного и открытого кода, часто встречаются два ключевых понятия — семантический сдвиг и этический сдвиг. Эти два процесса взаимосвязаны, но имеют серьезные различия, которые определяют не только развитие программных проектов, но и будущее цифровой свободы и контроля. Эти понятия иллюстрируют напряжённое противостояние между чисто технологическими целями и этическими ориентирами, которое сопровождает сообщество разработчиков уже несколько десятилетий. Истоки дискуссии уходят в эпоху становления движения свободного программного обеспечения, когда термин «свободное программное обеспечение» (free software) использовался в двух значениях одновременно — как «свобода слова» и как «бесплатность». Автор термина, Ричард Столлман, сознательно оставил амбивалентность с целью стимулировать философские разговоры и поиск глубинных смыслов за простыми словами.

Именно многозначность этого понятия превратилась в своеобразный кофеекон, заставлявший пользователей задуматься о сути свободного программирования и роли свободы в использовании, распространении и модификации кода. Однако со временем эта амбивалентность стала восприниматься как помеха широкой популяризации идеи свободного ПО. Так возник термин «открытый исходный код» (open source), который призван был упростить восприятие и избавиться от идеологических подтекстов, сосредоточившись на практической выгоде — качестве и надёжности програмного продукта. Это и есть пример семантического сдвига — когда слова сдвигают свой смысл, чтобы адаптироваться под изменившиеся цели и контексты. Лозунг стал более доступным, а движение — привлекательным для коммерческих структур, которые признавали ценность открытого кода, но не одобряли политическую и этическую философию свободного программного обеспечения.

Семантический сдвиг в этом случае означает смену акцентов и приоритетов: от свободы как этической ценности — к свободному доступу как инструменту повышения качества и безопасности программ. Визуально это можно представить как переход от «свободного» к «открытому» в терминологии, сопровождающегося масштабной волной принятия открытого кода в индустрии. Компании вроде Microsoft, ранее выступавшие против свободного ПО, постепенно признали преимущества open source, поскольку возможность коллективного обзора кода ведёт к его улучшению и повышению надёжности. Однако, несмотря на огромный успех открытого программного обеспечения, нарастают и серьёзные этические вопросы. Именно этике посвящён второй ключевой сдвиг — этический.

Этический сдвиг ставит перед собой не просто улучшение функциональности, а сохранение и развитие свободы пользователей и уважение к их правам и ценностям. Именно здесь проявляются конфликты между разработчиками, коммерческими структурами и мировоззренческими идеями. Этический сдвиг отражается в попытках включить в лицензии и принципы проекта не только технические требования, но и условия, ограничивающие использование кода в целях, противоречащих человеческой свободе и достоинству. Речь идёт о запрете на военное применение, слежку, участие в нарушении прав человека, экологический вред и прочие проблемные области. При этом даже самые благие намерения сталкиваются с серьёзными трудностями: юридическая формулировка таких ограничений чрезвычайно сложна, а их исполнение и мониторинг — ещё более проблематичны.

Проблемы этического сдвига связаны и с неоднозначностью языковых понятий и определений. В лицензировании столкновения возникают с трудностями интерпретации терминов «коммерческий», «военный», «экологический» и даже самого понятия «свобода». Практический опыт организаций, занимающихся лицензиями, такими как Creative Commons, показывает, что даже в рамках централизованной и опытной структуры крайне сложно прийти к единому определению, понятному и справедливому для всех участников на глобальном уровне. Более того, внесение этических ограничений создаёт уязвимости, связанные с возможностью злоупотребления юридической неоднозначностью отдельными участниками или группами, включая так называемых «копилефт-троллей» – лиц и организаций, которые используют лазейки в лицензиях для шантажа и вымогательства. Такие ситуации создают климат неопределённости и могут отпугивать разработчиков и пользователей, тем самым ослабляя движение за свободу и открытость, вместо того чтобы его укреплять.

Ещё одна сложность — это риск дезинтеграции сообщества. Свободное и открытое программное обеспечение — это коалиция, объединяющая разные интересы и взгляды. Семантический и этический сдвиги способны разъединить единство, когда одни участники выбирают путь инструментального улучшения качества кода, игнорируя этические последствия, а другие, напротив, предпочитают ограничивать возможности ради сохранения свободы и справедливости. Например, растущий контроль крупных технологических корпораций, владеющих инфраструктурой облачных сервисов, превращает открытую модель в инструмент централизованной власти, когда свобода формально существует, но практически ограничена. Опыт с такими инициативами, как создание кооперативных лицензий, призванных обеспечить не только техническую открытость, но и этические стандарты работы, показывает насколько сложно достичь баланс.

Хотя кооперативные принципы, основанные на известных с 30-х годов прошлого века «Рочдейлских принципах», дают достаточно чёткие ориентиры, вариации их толкования и применение в глобальном многообразии создают условия для споров и конфликтов. Более того, существует опасение, что эти лицензии могут быть использованы организациями с сомнительной этикой, что ставит под угрозу их первоначальные идеалы. Параллельно с этическим сдвигом продолжается борьба за политическую и институциональную силу движения свободного программного обеспечения. С одной стороны, движение расширяется и становится значимой политической силой, способной противостоять корпоративной монополии и влиять на законодательство. С другой стороны, утрата акцента на свободу как ценность в пользу качества открытого кода приводит к тому, что власть и решения сосредоточиваются в руках немногих, а широкие массы пользователей теряют контроль над технологиями, от которых зависят.

В итоге семантический и этический сдвиги в движении свободного и открытого программного обеспечения — это две стороны одной медали. Первый сдвиг отвечает за приток и развитие технологий, повышение качества и расширение сферы применения, второй — за сохранение внутренней целостности со стратегией защиты свободы и справедливости. Их взаимодействие формирует будущее цифровых технологий и свободы в информационном обществе. Для специалистов, разработчиков, активистов и пользователей крайне важно осознавать эти различия и связанный с ними потенциал и риски. Нужно понимать, что эффективные и этически выверенные лицензии требуют глубокого юридического, философского и технического знания, а также постоянного диалога и компромиссов в многообразных сообществах.

Без осознания этого баланса свобода кода может оказаться захваченной корпоративными интересами, а качество — утрачено в попытках сохранить этические нормы. Лишь совместные усилия сообщества, законодателей и общества помогут удержать программное обеспечение на пути, который обеспечивает открытость и свободу, совершенство и ответственность перед человечеством. Семантический и этический сдвиги — наглядное свидетельство того, как слова и ценности определяют форму и содержание нашей цифровой реальности.