Одной из самых сложных задач при разработке высокопроизводительных приложений на C++ остаётся управление памятью и отладка связанной с ней проблематики. В мире языков программирования с автоматическим сборщиком мусора, таких как JavaScript, разработчикам проще анализировать использование памяти с помощью heap-снимков, которые позволяют выявлять излишнюю нагрузку и утечки. Однако в C++, где управление памятью часто строится на сырых указателях и ручном выделении/освобождении, создание полноценных снимков памяти и их аналитика вызывает значительно больше вопросов. Как же можно получить системное представление о состоянии памяти в сложных C++ приложениях? И существуют ли подходы для эффективного анализа дампов памяти, чтобы устранить проблему без необходимости подключения дебаггера к живому процессу? Эти вопросы и лежат в основе современных исследований в области snapshot-анализа для C++. Отличительная черта C++ во взаимодействии с памятью — это отказ от активного использования кучи как основного механизма хранения объектов.

Компании, занимающиеся разработкой масштабных enterprise-систем, стараются минимизировать накладные расходы, используя стек, статические и глобальные переменные, а также специализированные аллокаторы. Из-за этого классический heap snapshot, привычный разработчикам с языков с garbage collector, оказывается недостаточно информативным в контексте C++. Полноценный "снимок" программы должен включать в себя данные не одного, а всех используемых хипов, учитывая стеки всех потоков, а также прочую отображённую в процессе память. Такие снимки известны под названиями memory dumps или core dumps, но традиционно их использование ограничивается только запуском в отладчике, зачастую сложным и неэффективным. Проблема значительно усугубляется в больших приложениях, где память совместно используют сотни тысяч инсталляций, как в случае с клиентами, чьи реальные данные провоцируют появление редких багов, воспроизвести которые в лабораторных условиях чрезвычайно сложно.

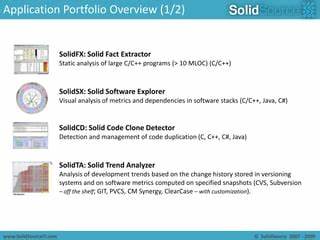

Часто проблемы наблюдаются спустя недели работы системы, выходя за границы обычных двухнедельных спринтов разработки. Таким образом возникает острый запрос на инструменты, способные анализировать дампы, полученные после сбоев, и выявлять даже самые хитроумные утечки или повреждения данных. Первый этап в решении задачи — открытие объектов на основе дампа. Стандартный подход опирается на дебаг-информацию, позволяющую выявить все глобальные переменные и их типы. Предполагается, что к моменту снятия дампа каскад глобальных конструкторов уже завершён, а глобальные деструкторы ещё не начали выполняться, что теоретически гарантирует валидное состояние этих переменных.

Локальные и поточные переменные сложнее обнаруживать, поскольку для этого требуется стековое развёртывание с привлечением информации о локальных переменных, часть которых может быть оптимизирована компилятором или вовсе отсутствовать в debug-данных. Особое затруднение представляет неполный и несовершенный DWARF-формат отладки, где отсутствует точное описание жизненного цикла переменных, что порождает пробелы в понимании текущего состояния объекта. Кроме того, в C++ сложно анализировать объекты, связанными с сырыми указателями. Такая структура затрудняет поиск всех существующих объектов, поскольку указатели могут быть void*, указывать в середину массива, на подчасти других объектов или вовсе быть ложными (например, указывать за пределы массива). В то время как в C приложениях для поиска используют рекурсивный обход указателей, такой подход в C++ даёт недостаточно точные результаты и порождает ложные срабатывания.

Решением становится создание виртуального слоя абстракции с помощью контейнеров, использующих интерфейс для итерации по элементам, распространённый в современной библиотеке STL. Дебаг-информация часто способна раскрыть тип элементов контейнеров, а также указать адреса функций, управляющих итераторами — begin(), end(), operator*() и operator++(). Значительная часть контейнеров, включая std::vector, std::list, std::map и другие, имеют упрощённые реализации итераторов, что позволяет построить эмулятор выполнения этих функций на базе дизассемблированного машинного кода. Это открывает путь для прототипов виртуальных машин, способных исполнять подобные инструкции в контексте дампа без необходимости живого процесса. Ключевой технической сложностью является определение условия окончания итерации — сравнения итераторов оператором operator==.

Из-за того, что этот оператор часто реализован не как член класса, а как отдельная функция, требуется дополнительный анализ с помощью дебаг-информации и эвристик для определения правильной функции сравнения. В прототипах применяется упрощённый механихм выбора подходящего оператора, что, как показывает практика, работает эффективнее в большинстве случаев. При использовании этих подходов становится возможным практически автоматизированное обнаружение объектов в контейнерах всех типов, поддерживающих ranged-for интерфейс. Это значительно расширяет возможности стандартных отладчиков, позволяя без ручного расширения отображать содержимое контейнеров, а также создавать специальные утилиты, работающие с дампами в автономном режиме с целью поиска утечек, выявления непрерывно растущих объектов и смежных проблем. Однако сама библиотека стандартных контейнеров — это только верхушка айсберга.

Существуют конструкции с объединениями (union), обобщённые типы данных с тагагированными вариантами std::variant, а также std::optional и std::expected, расширяющие функционал. Для этих типов необходима специализированная обработка, например, поддержка интерфейсов get_if, которая позволяет безопасно определить активный член variant. Аналогично std::any и std::function представляют собой более сложные контейнеры для хранения объектов произвольных типов или функциональных объектов без возможности прямого восстановления исходного содержимого. Для них анализ становится тяжёлой задачей без углублённого знания внутренней реализации и сопровождается ограничениями. Особое внимание уделяется умным указателям — std::shared_ptr и std::unique_ptr, а также различным пользовательским реализациям с подсчётом ссылок.

Ключевым признаком smart pointer является наличие методов operator*() и get() для доступа к объекту, а также operator bool() для проверки валидности ссылки. Определение владения данными позволяет проводить анализ деструкторов для оценки типа владения и потенциальных проблем с двойным освобождением памяти или некорректной инициализацией. Интересна возможность восстановления реального типа объекта через механизм RTTI, когда это технически доступно. Для объектов с виртуальными методами можно анализировать vtable указатели, сопоставлять их с типами из символов бинарного файла и обнаруживать наследуемые типы иерархий. Для объектов без виртуальных методов одна из стратегий задействует управляющий блок std::shared_ptr, способный косвенно раскрыть тип благодаря своей собственной виртуальной таблице.

Это существенно упрощает анализ циклов владения и утечек памяти, связанных с циклическими зависимостями ссылок. Серьёзным ограничением при анализе релизных сборок является встроенная агрессивная оптимизация компилятора. Методы begin(), end(), get_if() и другие часто инлайнены и превращаются в набор машинных инструкций, что осложняет их идентификацию. В таких случаях помогает sideloading — загрузка отдельно скомпилированных debug-бинарников, которые используют такую же версию исходного кода и библиотек. Именно в debug-сборках содержащиеся методы остаются неизменёнными и пригодными для дизассемблирования.

При загрузке debug-бинарников в систему анализа можно снабдить инструменты недостающей информацией и успешно провести инверсное проектирование состояния памяти release-дампа. Одной из важных задач остаётся анализ целостности памяти, поиск ошибок доступа и выявление вреждений структуры данных. Диагностика вылетов на shutdown или нестабильного поведения приложения теперь может включать проверку указателей, в частности определение ложных указателей, указывающих вне валидных областей или указывающих на уже освобождённую память. Эти проверки ведут к выявлению потенциальных use-after-free, race condition и прочих негативных сценариев. В дополнение к объектному анализу важна методика оценки фрагментации памяти, основанная на восстановлении информации об используемых и свободных аллокациях с помощью данных о malloc-метаданных, содержащихся в дампе.

Консервативный подход, при котором все значения в памяти, похожие на указатели, считаются таковыми, позволяет строить графы связей между аллокациями и находить максимальные источники потенциальных утечек или аномального потребления ресурсов. Сравнение нескольких снимков памяти позволяет проследить динамику возникновения новых объектов, изменений численности и выявить типы с наибольшей активностью. Реализация этих методик на практике уже доступна в виде инструментов с открытым исходным кодом, например проект Core Explorer, позволяющий работать с дампами памяти GNU/Linux, анализируя состояние объектов, потоки исполнения и метаданные аллокаций. Помимо анализа утечек здесь предусмотрена возможность выявления ODR-нарушений, что имеет ключевое значение для диагностики ошибок возникновения двусмысленных символов в крупных приложениях и даже защиты от подделок кода. Сочетание анализа дампов, дизассемблирования функций на низком уровне и загрузки дополняющих debug-бинарников создаёт новый уровень диагностики сложных C++ систем.

Такая платформа для snapshot-анализа позволяет выявлять утечки, повреждения, недокументированные циклы владения и прочие проблемы, недоступные классическим средствам отладки. При этом всё это достигается без наличия запущенного живого процесса, что чрезвычайно удобно при расследовании проблем на половинчато доступных продуктах. В перспективе ожидается дальнейшее развитие методов анализа с учётом расширения поддержки компиляторов, форматов debug-информации и библиотек. Внедрение концепций контрактного программирования и валидации инвариантов в языковой стандарт C++ обещает повысить качество исходных данных для анализа, сделав диагностику более автоматической и надёжной. Одновременно задачи интеграции с существующими CI/CD системами и системами мониторинга позволят превратить snapshot-анализ в центр тяжести для обеспечения стабильности и надёжности приложений.

Таким образом, snapshot-анализ для C++ — это не просто поиск утечек памяти, а комплексный подход к пониманию внутреннего состояния программного обеспечения, способствующий улучшению качества продуктов, снижению количества сбоев и оптимизации расхода ресурсов. Современные инструменты и методы предлагают уникальные возможности, позволяя превращать сложнейшие дампы в источник ценной информации, которая раньше оставалась недосягаемой без сложнейших и длительных экспериментов с живым запуском приложения.