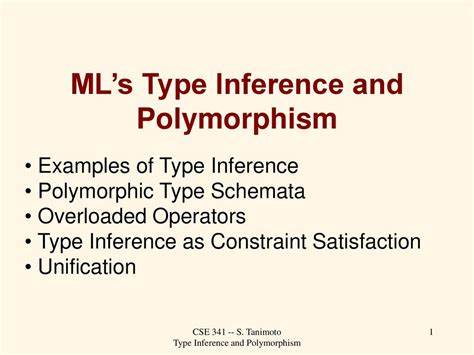

Инференция типов и полиморфизм являются одними из ключевых понятий в современной теории типов и конструировании языков программирования. Эти механизмы помогают обеспечивать безопасность типов, гибкость кода и упрощают работу разработчиков за счет автоматического определения типов выражений без необходимости в обязательных аннотациях. Понимание того, как именно работают эти концепции и почему их комбинирование может создавать сложности, важно для специалистов, желающих использовать или разрабатывать собственные типизированные языки программирования. Инференция типов — это процесс, при котором компилятор или интерпретатор автоматически выводит типы выражений на основе их структуры и используемых операций. Наиболее известным алгоритмом является алгоритм Хиндли-Милнера, который обеспечивает вывод наиболее общего (принципиального) типа для выражения без необходимости в явных типовых аннотациях.

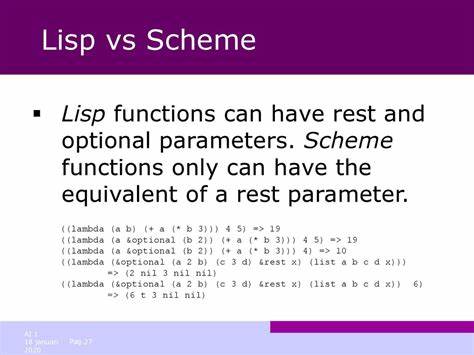

Главными преимуществами такого подхода считаются возможность упростить синтаксис языка, сохранив при этом строгую типизацию, а также минимизация рутины для программиста. Тем не менее, легендарный алгоритм Хиндли-Милнера отлично работает лишь при определённых ограничениях. Его изначальная модель предполагает систему типов без подтипов и достаточно простую структуру полиморфизма, известного как параметрический полиморфизм. Однако по мере усложнения языков программирования появляются новые требования, например, к поддержке подтипов, расширенных форм полиморфизма и механизмов, похожих на type classes. Type classes — особая конструкция, которая впервые появилась в языке Haskell и стала шаблоном для достижения абстракции и переиспользования кода.

Она позволяет описать интерфейс, который могут реализовывать различные типы, причем реализации (instances) могут быть определены как внутри, так и вне модулей с исходным определением типов. Такая открытая система обеспечивает гибкость, но порождает сложности для инференции типов. Значительная проблема при использовании type classes заключается в том, что проверка корректности и вывод типов может стать неразрешимой, то есть алгоритмически не поддающейся завершению во всех случаях. Возникают такие ситуации, как overlapping instances, когда несколько реализаций одного и того же класса применимы к определённому типу, и ambiguous instances, где из-за дублирования имен функций из разных классов невозможно однозначно определить, какую реализацию использовать. Например, можно определить type class Monad с базовыми операциями (>>=) и return, а затем type class Functor, который тоже имеет функции вроде fmap.

Представьте, что для типа Maybe определена своя реализация Functor, а в то же время всем Monad назначается реализация Functor. При такой ситуации компилятору бывает очень сложно понять, какой именно Functor использовать в конкретном контексте без прямых указаний разработчика. Одним из решений проблемы множественных и конфликтующих инстанций является ограничение модификаций: разрешать создание инстанций type class только при определении типа, как это реализовано в некоторых системах типа Rust с его trait. Кроме того, полезной мерой может быть запрет на повторное использование переменных типа в инстанциях, что упрощает однозначную интерпретацию. Еще одной важной трудностью становится амбигуити — неоднозначность, возникающая когда разные type classes содержат функции с одинаковыми именами.

Это сбивает с толку компилятор при попытке вывести тип вызова функции. Один из альтернативных подходов, предложенных в известной работе Wadler и Odersky, состоит в отказе от классов в пользу индивидуального перегружаемого определения функций. Такой метод упрощает алгоритм вывода типов, позволяя сохранить вывод принципиальных типов, но снижает гарантию, что связные функции всегда используются совместно таким образом, как задумано. Вместе с тем, некоторые современные исследовательские системы решают эти проблемы с помощью алгебраических подтипов и объединений типов. Например, MLSub, основанный на идеях Dolan и Mycroft, поддерживает вывод типов с объединениями, позволяя типу выражения одновременно удовлетворять нескольким возможным вариантам.

Благодаря этому, система может сохранить мощь type classes и при этом обеспечить автоматическую инференцию типов с корректным разрешением неоднозначностей. Несмотря на все сложности, сочетание мощной полиморфной системы с гибкой инференцией типов играет огромную роль в разработке многих современных языков программирования. Но вместе с тем это заставляет дизайнеров и разработчиков языка делать непростые выборы между удобством, выразительностью и вычислительной сложностью алгоритмов. Существует и альтернатива — полностью отказаться от автоматической инференции типов и требовать явных аннотаций. Этот подход предполагает, что программист несет ответственность за точное указание типов, что может улучшить читаемость и понимание кода в больших проектах, уменьшая скрытые ошибки.

В поддержку этой идеи приводятся аргументы, что чрезмерная автоматизация иногда усложняет поддерживаемость, затрудняя анализ кода как самим разработчикам, так и инструментам. Также заслуживает внимания техника двунаправленной типизации, которая является менее мощной чем полный вывод, но более простой и понятной в реализации. В этом подходе предполагается, что верхнеуровневые функции должны иметь аннотации, но внутри них типы аргументов и возвращаемых значений могут инференцироваться. Это компромисс, дающий более контролируемый вывод типов, при этом уменьшая количество необходимых аннотаций. В итоге, концепции инференции типов и полиморфизма — это фундаментальные аспекты проектирования современных языков программирования.

Они обеспечивают надежность, абстракции и удобство, однако их сочетание требует осознания множества ограничений и компромиссов. Понимание связанных с ними теоретических и практических аспектов позволит лучше ориентироваться в выборе языковых средств и инструментов, а также создавать более эффективные и чистые программные решения.