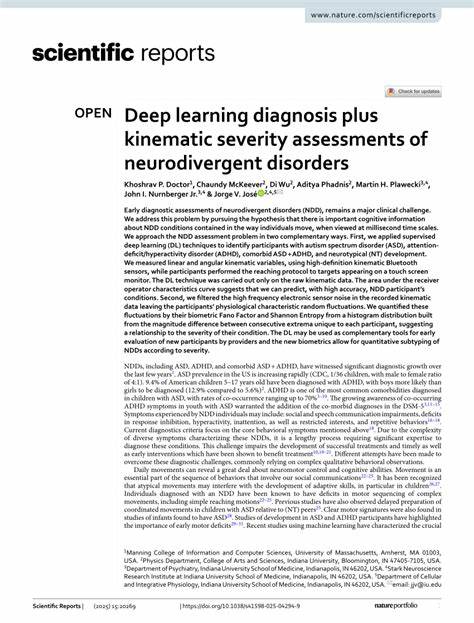

Современная медицина и нейронауки активно движутся в направлении интеграции технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности диагностики сложных нейропсихиатрических нарушений. Одной из наиболее перспективных областей является применение методов глубокого обучения к анализу кинематических данных, отражающих особенности движений человека на мельчайших временных промежутках. Такой подход открывает новые возможности для распознавания и оценки нейроотклонений, включая аутизм (АСД), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также их коморбидные проявления.Современные исследования показывают, что особенности моторных действий у человека отражают не только его физические, но и когнитивные процессы. Нейроотклонения влияют на паттерны движений, нарушая плавность и координацию, что можно зафиксировать и проанализировать при помощи высокотехнологичных систем.

Используемые для этого устройства — беспроводные сенсоры с высокой частотой измерения — способны захватывать линейную и угловую кинематику движения руки во время простейших задач, таких как касание случайно появляющихся целей на сенсорном экране.Одно из ключевых достижений — разработка нейронных сетей с архитектурой LSTM (Long Short-Term Memory), которые анализируют последовательность данных, предоставленных сенсорами, без предварительной обработки и вручную задаваемых характеристик. Такая модель способна распознавать закономерности, присущие именно тому или иному нейроотклонению. В ходе тренировок использовались разнообразные комбинации кinematic-параметров, что позволило выделить наиболее информативные признаки. Изучение вклада отдельных параметров с помощью методов интерпретации моделей (например, SHAP) подтвердило, что комплексный подход с использованием нескольких сигналов дает наилучшие результаты в различении диагнозов.

Высокая точность классификации — более 70% на тестовой выборке, достижимая при использовании всей совокупности данных — говорит о практической применимости данного подхода. Одним из достоинств решения является возможность быстро проводить ранний скрининг пациентов без необходимости длительных экспертных оценок. Анализируя множество второстепенных, неочевидных параметров движения, алгоритм способен выявить признаки, которые сложно подметить невооруженным глазом.Кроме распознавания диагноза, ученые предложили и второй слой анализа с использованием статистических методов для более глубокого понимания хода заболевания. Они исследовали физиологические колебания кинематических сигналов, фильтруя шумы электронных устройств и выделяя биологически значимые случайные флуктуации.

Такие параметры, как фактор Фано и энтропия Шеннона, оказались надежными биометрическими показателями, позволяющими ранжировать степень тяжести нейроотклонений у участников. Возрастание энтропии в частности соотносится с повышенной непредсказуемостью движений и, соответственно, с тяжелыми проявлениями расстройства.Практическая значимость использования кинематических и статистических данных в комплексе заключается также в возможности мониторинга динамики заболевания в ответ на терапевтические вмешательства. Постоянное измерение и анализ мелкомасштабных изменений движений может стать объективным инструментом в оценке эффективности лечения в реальном времени.Появление доступных MEMS-датчиков и рост их интеграции в смартфоны и умные устройства открывает перспективы широкого применения методов анализа движений не только в клинической среде, но и в образовательных учреждениях, домашних условиях и других местах повседневной жизни.

Это может существенно сократить время до постановки диагноза и оптимизировать подбор коррекционных стратегий.Несмотря на успехи, академическое сообщество отмечает важность расширения выборки для обучения моделей и проведения лонгитюдных исследований с целью подтверждения стабильности и универсальности выведенных закономерностей. Открытым вопросом остается также влияние нескольких дополнительных факторов, таких как прием медикаментов участниками исследования и особенности их текущего состояния.Текущие результаты свидетельствуют, что интеграция методов глубокого обучения и анализа уникальных кинематических биомаркеров меняет парадигму в диагностике нейроотклонений, переходя от субъективных и длительных процедур к более автоматизированным, быстрым и объективным инструментам. Дальнейшее развитие направлений, включающих применение трансформеров, ансамблевых моделей и мультиомных исследований, обещает существенный прогресс в понимании и лечении расстройств развития.

Таким образом, сочетание передовых технологий динамичного сенсорного измерения и глубоких нейросетевых моделей способно не только облегчить жизнь пациентам и специалистам, но и расширить научные горизонты в изучении связи движений и когнитивных функций. Это ставит новые стандарты в ранней диагностике и позволяет разработать более персонифицированные подходы к терапии, учитывающие индивидуальные особенности моторного поведения пациентов с разнообразными нейроотклонениями.