В эпоху цифровых технологий кибербезопасность приобрела ключевое значение для обеспечения безопасности не только отдельных организаций, но и национальных инфраструктур. Традиционно атаки в киберпространстве ассоциировались с серьезным преимуществом для злоумышленников, поскольку они пользовались более масштабными возможностями, в то время как защитники оказывались в позиции догоняющих. Однако в последние годы наблюдается изменение парадигмы, которое заставляет по-новому взглянуть на соотношение сил в этой скрытой и бесконечной игре. Исторически компьютеры защищали физическим способом: доступ к ним контролировался через запертые помещения и персонал. Но с выходом сетевых технологий и распространением интернета зона атаки стала практически безграничной.

Практически каждое устройство, подключенное к сети, могло стать объектом взлома, а методы атак беспрестанно совершенствовались, усложняя работу защитников. Отсутствие жестких стандартов качества программного обеспечения, распространение уязвимостей и наличие единственных точек отказа создавали благоприятную почву для злоумышленников. Сейчас на защиту становятся только те, кто располагает значительными ресурсами и высоким уровнем квалификации — так называемая «безопасностная элита». Остальные организации в большинстве своем располагаются на «кибербедности», где защитные меры далеко не всегда адекватны реальным угрозам. В этом контексте одним из важнейших вопросов стало понимание того, что означает «победить» в киберпространстве.

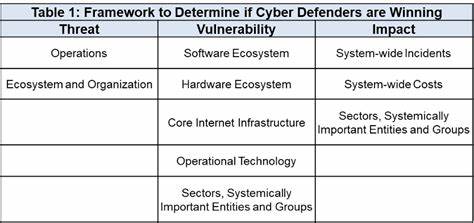

«Победа» в сфере информационной безопасности — понятие субъективное и неоднозначное. В отличие от спортивных соревнований тут отсутствуют четкие временные рамки и правила, по которым можно определить однозначного победителя. Современная стратегия США ставит цель сместить системное преимущество в сторону защитников, постоянно мешая и ограничивая действия атакующих. Под победой понимается долгосрочное удержание инициативы, в том числе через снижение эффективности и устойчивости атакующих инфраструктур и тактик. Для объективной оценки текущего положения предлагается рассматривать метрики в трех ключевых областях: уровень угроз, уязвимости и последствия атак.

Каждый из этих аспектов отражает динамику баланса сил между атакующими и защитниками и позволяет выявить тренды, свидетельствующие о достижениях или проблемах в киберзащите. Уровень угроз можно разделить на две составляющие — операционные процессы и организационно-экосистемные характеристики. С точки зрения операций, успех защитников выражается в том, что злоумышленникам приходится применять более сложные и ресурсоемкие методы атаки, так как простые приемы, вроде фишинга с использованием украденных учетных данных, становятся менее эффективными. Также важным признаком прогресса является ускоренное обновление тактик со стороны атакующих, вынужденных быстро адаптироваться к изменениям в защите. Помимо этого, наблюдается более частое разрушение инфраструктур преступных групп со стороны правоохранительных органов и служб безопасности, а также быстреее устранение уязвимостей, что препятствует долговременному эксплуатированию слабых мест.

С точки зрения организации и экосистемы, защита отражается в снижении доходов групп злоумышленников, что приводит к укрупнению и консолидации наиболее выживших, а менее успешные исчезают. Нарушение доверия внутри преступных сообществ и сложности с привлечением квалифицированных кадров на киберпреступный «рынок труда» — еще одни индикаторы давления на эти структуры. Судя по отчетам, к примеру, многие банды, занимающиеся вымогательством, испытывают трудности с наймом квалифицированных специалистов, что может лишить их прежнего размаха. Отмечаются реальные успехи в сфере обнаружения и реагирования на вторжения. Аналитика последних лет свидетельствует о сокращении времени, в течение которого злоумышленники остаются незамеченными в системах — с сотен дней в начале 2010-х до нескольких суток сегодня.

Это означает как повышение эффективности систем мониторинга, так и улучшение навыков специалистов. Опыт крупных компаний и отчеты ведущих исследовательских агентств, таких как Verizon и Mandiant, подтверждает этот позитивный сдвиг. Однако угроза в виде уязвимостей программного обеспечения остается одной из самых серьезных проблем. От стабильности программных комплексов зависит безопасность практически всех цифровых систем. К счастью, наблюдается тенденция к улучшению качества ПО, что выражается в снижении количества критичных неисправностей и ускорении процессов обновления и патчинга.

Растет доля безопасных приложений, а среднее время, за которое выпускаются исправления для серьезных уязвимостей, существенно сократилось за последние годы. Компании все активнее используют автоматизированные инструменты проверки и сканирования, выявляя проблемы на ранней стадии. Отчетности от Veracode и других аналитиков подтверждают снижение числа легко эксплуатируемых уязвимостей, а Google активно борется с проблемой уязвимостей, связанных с управлением памятью, что исторически было одной из самых опасных категорий. Тем самым качестов программного обеспечения улучшается, создавая более надежный фундамент для всех последующих слоев киберзащиты. Несмотря на положительные сдвиги в снижении угроз и уязвимостей, последствия кибератак по-прежнему остаются значительными и иногда растут.

Количество зафиксированных инцидентов продолжает расти, что во многом связано с улучшением механизмов их обнаружения и повышением осведомленности. Для крупных корпораций вероятность стать жертвой значительно сократилась, однако малый и средний бизнес вынужден сталкиваться с атаками гораздо чаще и чаще несет значительные убытки. Особое беспокойство вызывает рост масштабных инцидентов с каскадным эффектом, затрагивающих большое количество организаций и секторов. Примеры таких атак, как NotPetya или SolarWinds, показывают, что киберугрозы могут иметь разрушительный экономический и национальный эффект. Также растет число чрезвычайных ситуаций, объявляемых в ответ на крупные инциденты, что свидетельствует о признании их серьезности на государственном уровне.

Финансовые потери компаний и экономики в целом увеличиваются, включая расходы на восстановление, выплаты по страховым случаям и снижение доверия со стороны инвесторов. Аналитические данные Moody's указывают на увеличение числа негативных кредитных событий, связанных с киберинцидентами. Растущее число обращений в правоохранительные органы также говорит о масштабах проблем, хотя количество формальных жалоб иногда снижается из-за изменений в поведении жертв. Примечательно, что вымогательские атаки остаются одним из самых заметных трендов. Несмотря на то, что общее число жертв растет, суммарные доходы групп, занимающихся этим видом преступности, снизились за счет эффективных действий правоохранителей и отказов от выплаты выкупа со стороны многих компаний.

Тем не менее ущерб от отдельных атак становится все более значительным, что создает дополнительные сложности для пострадавших организаций. В целом, проводимые реформы, вложения в технологии и улучшение профессиональной подготовки специалистов дают основания считать, что защита усиливается и постепенно переходит от обороны к активному сдерживанию угроз. Чтобы не допустить возврата к прежним дисбалансам, необходимо продолжать работу над улучшением программного обеспечения, развитием инфраструктуры мониторинга и реагирования, а также поддерживать международное сотрудничество и обмен информацией. Правительственные стратегии, такие как Национальная стратегия кибербезопасности США, ставят перед собой амбициозные задачи по достижению устойчивой безопасности и снижению воздействия угроз. Ключевым моментом остается разработка четких и прозрачных метрик, позволяющих измерять прогресс.

Без такой системы оценки сложно определить, какие меры действительно работают и где нужны дополнительные усилия. Перспективы развития киберзащиты тесно связаны с внедрением новых технологий, включая искусственный интеллект, аналитические платформы и автоматизацию. Они способны значительно повысить скорость обнаружения и реагирования на инциденты, снизить влияние человеческого фактора и улучшить управление рисками. Однако с этими возможностями возникают и новые вызовы, например, усложнение атак или использование ИИ в вредоносных целях. В условиях постоянно изменяющейся угрозы и высокой динамики развития технологий победа в киберпространстве — это не разовая победа, а непрерывное усилие, требующее постоянного обновления знаний, инструментов и стратегий.

И хотя нельзя утверждать, что защита уже одержала окончательную победу над злоумышленниками, признаки улучшения ситуации позволяют говорить о том, что баланс постепенно смещается в пользу защитников. Важно помнить, что кибербезопасность — это общая ответственность, требующая координации между государством, бизнесом и обществом. Только комплексный подход, построенный на сотрудничестве, прозрачности и инновациях, способен обеспечить устойчивую защиту в мире, где цифровые технологии становятся неотъемлемой частью жизни и бизнеса.