Интернет-репутация IRC-сетей (Internet Relay Chat) продолжительное время была связана с открытым общением, свободным обменом идеями и формированием разнообразных онлайн-сообществ. За более чем двадцатилетнюю историю IRC-сети стали неотъемлемой частью глобальной цифровой культуры, объединяя сотни тысяч пользователей по всему миру. Одним из самых больших и известных таких сетей является QuakeNet, предоставляющий пространство для диалогов на самые разные темы. Несмотря на доминирование современных социальных медиа, IRC сохраняет свою актуальность как платформа, обеспечивающая свободу общения и выражения мнений. Тем не менее, в 2014 году стало известно о систематических атаках, которые государственные структуры, в частности британское агентство GCHQ, осуществляли в отношении IRC-сетей.

Эти действия породили новые вопросы о балансе безопасности, приватности и свободы слова в интернете. История и роль IRC-сетей в развитии цифровых коммуникаций неоспоримы. Многие технологически подкованные пользователи начинали свой путь в интернете именно с IRC, где могли познакомиться с принципами работы сетей, программирования, а также свободного обмена информацией. Часто именно IRC становилась площадкой для обучения, экспериментов и живого обсуждения самых актуальных вопросов. Инфраструктура большинства крупных IRC-сетей строится на некоммерческой основе, управляется сообществом и спонсорскими организациями без влияния крупных корпораций, что обеспечивает независимость и открытость проектов.

Как и в любом открытом онлайн-сообществе, в IRC встречаются случаи нарушения законов. Администрация QuakeNet традиционно стремилась адекватно реагировать на подобные инциденты, удаляя нарушителей и при необходимости передавая информацию их интернет-провайдерам, а в редких и серьёзных случаях сотрудничая с правоохранительными органами. Такой подход соответствует общепринятой практике модерации и управления сообществами во всем интернете. Однако в начале 2014 года появились волнения, связанные с публикацией материалов, предоставленных Эдвардом Сноуденом. В этих документах содержалась информация о том, что британская разведывательная служба GCHQ проводила целенаправленные социальные и технические атаки на IRC-сети без уведомления их администраторов.

Целями становились пользователи, подозреваемые в связях с политическими движениями, например, с группировкой «Anonymous». Несмотря на официальную позицию QuakeNet, не поддерживающей и не разрешающей незаконные действия на своих серверах, платформа остаётся местом для откровенного обсуждения политических и социальных вопросов. Выяснилось, что всего лишь выражение мнения, чуждого позициям разведслужб, могло поставить пользователя под пристальное наблюдение, а также привести к попыткам лишения его доступа к коммуникационным сервисам. Документы также раскрыли методы работы GCHQ. Служба практиковала социальную инженерию, манипулируя пользователями IRC с целью выведать их местоположение и другую личную информацию.

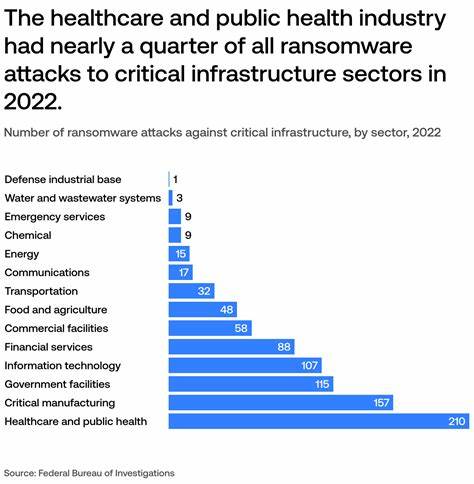

Кроме того, ведомство применяло масштабные атаки на сами серверы IRC, что приводило к прекращению работы сети и массовому срыву коммуникаций среди невинных пользователей и компаний, оказывающих хостинг серверов. Эти действия повлекли за собой не только технические сбои и нарушение нормальной работы платформ, но и затронули юридические аспекты, поскольку подобные вмешательства являются нарушением законов во многих странах, включая Великобританию, где действует Акт о компьютерных злоупотреблениях (Computer Misuse Act). Обратной стороной столь масштабных атак стали парадоксы и проявления двойных стандартов. Обвинения в организации DDoS-атак за последние годы неоднократно предъявлялись активистам Anonymous. При этом оказалась, что именно GCHQ проводит аналогичные действия без огласки и последствий.

Если бы подобные деяния совершались рядовыми пользователями, они бы столкнулись с суровым наказанием, включая уголовную ответственность. В то время как представители разведслужб действуют с полной безнаказанностью, подвергая невинных лиц и компании ущербу. В условиях стремительного развития технологической сферы правительства действительно нуждаются в эффективных инструментах для пресечения противозаконной деятельности в интернете. Однако такие меры должны быть в строгом соответствии с законами, принятыми демократическим путём и под контролем общества. Любые новые законодательные инициативы обязаны проходить обсуждение и утверждение в публичном формате, а не реализовываться через тайные операции и манипуляции без привлечения внимания общественности.

События, связанные с действиями GCHQ в отношении IRC-сетей, раскрывают серьёзные проблемы и опасности, связанные с неприкрытым вмешательством госструктур в работу информационных ресурсов. Истории о том, как миллионы пользователей стали случайными жертвами широкомасштабных атак, заставляют задуматься о необходимости прозрачности и ответственности спецслужб. Также важным оказывается вопрос подготовки и информированности провайдеров хостинга, администраторов сетей и самих пользователей, чтобы минимизировать негативные последствия таких инцидентов. Расследования, общественный резонанс и требования обнародовать детали операций спецслужб вызывают широкие дебаты о том, насколько оправданы жёсткие методы борьбы с киберугрозами и не нарушают ли они фундаментальные права человека на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни. На фоне опубликованных документов администрация QuakeNet выступила с призывом к британскому правительству реализовать независимое и открытое расследование действий GCHQ, гарантирующее пользователям, компаниям и интернет-сообществам защиту от незаконного и произвольного вмешательства.

Статистика на момент публикации указывает, что QuakeNet объединял более пяти тысяч активных пользователей и более пяти тысяч каналов для общения, что подчёркивает уровень влияния IRC на цифровое пространство. В современном мире, где цифровая коммуникация играет ключевую роль, конфликты между правительственными мерами обеспечения безопасности и защитой свободы личности становятся всё более острыми. Случай с IRC и GCHQ хорошо иллюстрирует, что поиск баланса требует не только технических решений, но и чёткой законодательной базы, а также постоянного диалога между государством и обществом. Более того, важно помнить, что технологии создают возможности для обмена знаниями и объединения людей, и любые попытки подавить эти процессы могут привести к негативным социальным последствиям и потере доверия пользователей. Анализ ситуации 2014 года также показывает, что борьба с киберпреступностью, хактивизмом и деструктивной деятельностью в сети требует не методов секретных репрессий, а прозрачного правоприменения и уважения к фундаментальным интернет-свободам.

Немаловажно содействие развитию технологической грамотности среди пользователей, чтобы избежать попадания в ловушки социальной инженерии и других видов манипуляций. Несмотря на сложность и неоднозначность темы, опыт QuakeNet и реакция интернет-сообщества на разоблачения Сноудена внесли вклад в повышение осведомлённости о рисках и вызовах, с которыми сталкиваются платформы для свободной коммуникации. В итоге, ситуация 2014 года остаётся важным прецедентом и уроком для всех, кто ценит открытость, приватность и демократию в сети. Постоянный мониторинг, продвижение законных и справедливых правил игры в цифровом пространстве – залог сохранения здоровой и эффективной интернет-экосистемы, способной обслуживать интересы как пользователей, так и общества в целом.

![Turning a Toy into a Cyberdeck [video]](/images/89590917-F968-45A7-9983-0CF0AAE76DCA)