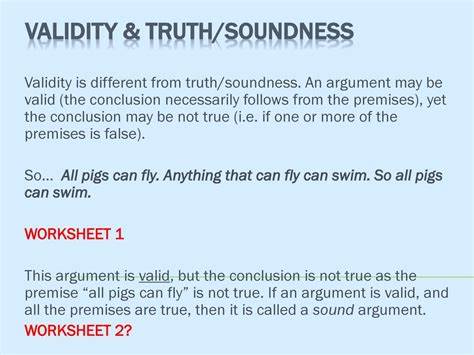

Понятие обоснованности аргумента играет фундаментальную роль в логическом мышлении и критическом анализе. Обоснованный аргумент — это такой, который не только логически валиден, но и опирается на истинные посылки, что позволяет считать его заключение достоверным. Однако вопрос, как определить, верны ли сами посылки, остаётся крайне сложным и многогранным. В данной статье рассматриваются различные подходы к проверке истинности предпосылок, а также обсуждается значение таких проверок для науки, философии и повседневного мышления. Чтобы понять проблему, важно сначала различать валидность и обоснованность аргумента.

Валидность означает, что структура рассуждения построена так, что если все его предпосылки истинны, то и заключение обязательно истинно. Однако валидность не гарантирует истинность посылок. Обоснованность же требует не только валидной логической структуры, но и истинности всех исходных утверждений. Именно это условие придаёт аргументу силу убеждения и доверия. Возникает естественный вопрос: как мы можем знать, истинна ли посылка? Ответ оказывается не столь простым и часто зависит от контекста, цели аргументации и области знания.

В науке, например, истинность высказываний проверяется экспериментально и теоретически через гипотезы и их верификацию или фальсификацию. А в философии и повседневной практике посылки зачастую проверяются через согласие с общепринятыми фактами, здравым смыслом, опытом или автотелическими трактовками. Научные методы опираются на объективные критерии достоверности. Здесь предпосылки аргументов обычно формулируются в виде гипотез или эмпирических утверждений, которые подвергаются систематическому испытанию. Результаты экспериментов, наблюдений и повторяемых процедур позволяют либо подтвердить истинность гипотезы, либо опровергнуть её.

Ключевая особенность научного подхода заключается в открытости к пересмотру: посылка считается истинной до тех пор, пока не найдены доказательства её ложности. Однако где нет возможности для прямой эмпирической проверки, приходится прибегать к другим методам. Часто в философских и повседневных рассуждениях посылки оцениваются с позиции их внутренней согласованности, непротиворечивости с базовыми знаниями и общим опытом. Например, утверждение «все люди смертны» воспринимается как истинное на основе долгой истории наблюдений, культурных предположений и биологических закономерностей. Тем не менее, подобная принимаемая истина может быть оспорена с точки зрения альтернативных верований, мировоззрений или религиозных концепций.

Таким образом, истинность посылок не всегда объективна и универсальна. Контекст культуры и убеждений играет значительную роль. Если рассмотреть ситуацию, когда определённая группа придерживается религиозных или философских взглядов, отличных от общепринятых научных представлений, для них посылка, основанная на общедоступном факте, может казаться ложной. Примером может служить вера в бессмертие души, которая противоречит утверждению о смертности человека. В таком случае логическая валидность аргумента остаётся, но его обоснованность для представителя данной группы под вопросом.

Это показывает, что понятие истины субъективно и зависит от парадигмы восприятия. Чтобы лучше разобраться, как отличать правдивые посылки от ложных, следует учитывать различные уровни доказательств и критерии их оценки. Среди них можно выделить свидетельства, экспертные мнения, исторические факты, статистические данные и личный опыт. Но не всегда вес этих критериев одинаков, поэтому процесс принятия посылок требует критического анализа, саморефлексии и уточнения контекста. Важно помнить, что даже истинное утверждение в одном контексте может оказаться ложным или неприменимым в другом.

Зачастую посылки вычленяются из более широких систем знаний и могут искажаться или упрощаться. По этой причине проверка истинности занимает центральное место в построении не только логически выверенных, но и практически значимых аргументов. В философии концепция истины разделяется на несколько теорий, среди которых корреспондентская, когерентная и прагматическая теории. Корреспондентская теория утверждает, что истина — это соответствие высказывания действительности. Проверка посылки сводится к сопоставлению её со всеми доступными фактами и доказательствами.

Когерентная теория рассматривает истину через согласованность утверждений внутри системы знаний. Если посылка гармонично вписывается в уже подтверждённые положения, она считается истинной. Прагматическая теория оценивает истинность исходя из полезности и эффективности высказывания в практике и жизненной деятельности. В зависимости от выбранного подхода наши критерии определения истинности будут отличаться. Таким образом, при анализе обоснованности аргументов следует не только ориентироваться на логику и формальную структуру, но и тщательно оценивать сами предпосылки с научных, философских и культурных позиций.

Задача состоит в том, чтобы выявить насколько посылки достоверны в конкретной ситуации и готовы ли они выдержать критику. Со временем развитие науки и общества способствует углублению и уточнению способов проверки истинности. Тем не менее полная гарантия абсолютной истины зачастую недостижима. Вместо этого логика позволяет нам строить аргументы, которые максимально близки к истине и служат надёжной основой для понимания и коммуникации. В заключение, определение истинности посылок — сложный и многогранный процесс, который требует баланса между формальной логикой, научным эмпиризмом, философской рефлексией и культурным контекстом.

Каждый аргумент обоснован только тогда, когда его структура не вызывает сомнений, а его предпосылки признаются истинными с учётом всех известных фактов и убеждений. Понимание этого принципа лежит в основе критического мышления и помогает отличать убедительные аргументы от пустых утверждений, влияя на качество нашей reasoning и принятия решений.

![Toxic CEO: Replacing Everyone with AI [video]](/images/DDF76FBC-5CE5-4D2B-890E-A7996927E6D8)