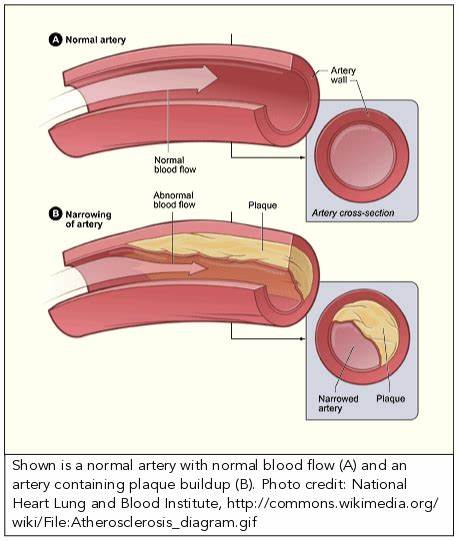

Атеросклероз долгое время рассматривался преимущественно как следствие нарушения обмена липидов и повышения уровня холестерина в крови. Основной акцент ставился на уменьшении вредного холестерина и контроле жирового обмена для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако новые научные открытия в области микробиома и метаболизма крови раскрывают дополнительные механизмы, способствующие развитию атеросклероза, которые актуализируют важность нематериального фактора, тесно связанного с бактериальными метаболитами. Недавние исследования большого международного коллектива учёных, опубликованные в престижном журнале Nature, указывают на значимую роль молекулы под названием имидазолпропионат (ImP). Эта простая молекула образуется в результате метаболизма аминокислоты гистидина, и вырабатывается бактериями, которые обитают в человеческом организме.

Первоначально имидазолпропионат был изучен в контексте влияния на инсулиновые сигнальные пути и выявлен как маркер диабетического состояния. Со временем учёные обнаружили, что ImP тесно связан с метаболическим синдромом, включающим диабет, дислипидемию и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, формируя новый пласт знаний о природе этих патологий. Связь между уровнем ImP и метаболическими нарушениями была подтверждена многочисленными клиническими исследованиями. У пациентов с повышенным уровнем этой молекулы наблюдались повышенный уровень глюкозы в крови натощак, увеличенный индекс массы тела, ожирение, особенно висцеральное, а также неблагоприятные изменения липидного профиля и артериальное давление. Примечательно, что при статистической корректировке с учётом традиционных факторов риска, таких как возраст, пол, уровень холестерина и курение, высокая концентрация ImP оставалась независимым фактором, способствующим развитию атеросклероза.

Это позволяет рассматривать имидазолпропионат как самостоятельный биомаркер и потенциальную мишень для терапии. Для выявления механизма действия ImP учёные провели эксперименты на мышах. Введение имитированного увеличенного уровня этой молекулы вызывало развитие атеросклеротических бляшек, несмотря на отсутствие изменений в уровне холестерина. Такой независимый от липидного обмена путь образования бляшек кардинально меняет представления об этиологии заболевания. Установка на связь ImP с воспалением была подтверждена исследованиями, в которых показано, что молекула инициирует воспалительные реакции через воздействие на миелоидные клетки — ключевые иммунные клетки, играющие важную роль в развитии сосудистого воспаления и повреждения.

Ключевым открытием стало выявление того, что сигнальная передача, связанная с ImP, происходит через I1 имидазолиновый рецептор на поверхности иммунных клеток. Использование антагонистов этого рецептора и методы снижения его экспрессии с помощью siRNA способствовали снижению воспалительного ответа и уменьшению развития атеросклероза у мышей. Более того, мыши, генетически лишённые I1 рецептора, оказались полностью устойчивы к атеросклеротическим изменениям, вызванным ImP, что подчёркивает важность именно этого пути. Данные открытия открывают перспективы разработки новых лекарственных средств, направленных на блокаду I1 имидазолинового рецептора. Такая терапия могла бы стать эффективным дополнением к существующим методам лечения, нацеленным на снижение уровня холестерина и коррекцию липидного обмена.

Более того, так как ImP влияет также на инсулиновую чувствительность и другие метаболические процессы, ингибирование этого пути может принести двойную пользу: уменьшение воспаления сосудов и улучшение общего метаболического профиля пациента. Важность этого открытия трудно переоценить, поскольку оно меняет традиционное понимание развития атеросклероза, демонстрируя, что ключевые факторы риска могут иметь микробиологическую природу. Редко учитываемые бактериальные метаболиты могут играть ведущую роль в болезни, которая ранее рассматривалась исключительно через призму липидных нарушений и генетических факторов. Это подтверждает высокую взаимосвязь между микробиомом и сердечно-сосудистым здоровьем, подчеркивая необходимость комплексного подхода к лечению и профилактике, включающего коррекцию микробиоты и метаболизма продуктов её жизнедеятельности. Текущие исследования стимулируют рост интереса к микробиомной терапии и разработке лекарственных средств на основе антимидазолиновых рецепторов.

Последующие клинические испытания, вероятно, будут направлены на оценку безопасности и эффективности ингибиторов I1 рецептора у людей, а также на изучение долгосрочных последствий их применения. Кроме того, перспективно исследовать влияние изменений в питании и пробиотических вмешательств на уровень ImP и риск развития атеросклероза. Несмотря на большой потенциал новой гипотезы, перед её широким применением предстоит решить множество вопросов. Необходимо тщательно изучить все физиологические функции имидазолиновых рецепторов в организме, чтобы понять возможные побочные эффекты длительной их блокировки. Важную роль сыграет и исследование индивидуальных различий в составе микробиома и способности выделять ImP, что поможет персонализировать профилактические и лечебные меры.