В современном мире разум традиционно воспринимается как инструмент истины и логики. Однако более глубокое исследование свидетельствует о том, что разум далеко не всегда служит лишь объективному пониманию действительности. Вместо этого он функционирует как своего рода товар, играющий на пересечении грамматики, иллюзий и желания, способных преобразовать наше восприятие и, в некотором смысле, саму реальность. Первоначально разум можно рассматривать как нечто игривое и изменчивое — конструкт, постоянно подстраивающийся под социальные, культурные и экономические влияния. В этом смысле разум напоминает товар, меняющий своё назначение и формы в зависимости от рыночного спроса.

Если в античные времена риторы и мудрецы продавали своим слушателям искусство красноречия и умозаключений, то сегодня аналитики, консультанты и инфлюенсеры предлагают «размышления», упакованные в отчёты, воркшопы и цифровые метрики. Такая коммерциализация разума превращает его в инструмент достижения самых разных целей: повышения эффективности, карьерного роста или увеличения охвата аудитории. Тем не менее, коммерческая сторона разума — это лишь одна его грань. Истинная магия разума — это взаимодействие грамматики и понятий речевого мира, что можно назвать «фрактальной» игрой с тем, что философы называют нуменом или вещью в себе. Язык — это не просто средство коммуникации, а своего рода архитектор действительности.

Философ Мартин Хайдеггер называл язык «домом бытия», подчёркивая его фундаментальную роль в человеческом опыте. Язык не просто описывает мир, но и формирует его — создаёт новые смыслы, изменяет восприятие и порождает целые формы жизни мысли. Людвиг Витгенштейн в своей работе отмечал, что смысл слова определяется его употреблением в языке. Это указывает на динамичность и контекстуальность значения, оно не является чем-то фиксированным. Мы постоянно перерабатываем и перестраиваем языковые конструкции, как будто играя в многоуровневые игры с меняющимися правилами.

В этом лабиринте смыслов постоянно рождаются новые представления, которые мы склонны воспринимать как безусловный факт, хотя на деле они лишь образы, формы, продукт нашего мышления. Попытки объяснить мир при помощи разума со времён Канта сталкиваются с проблемой того, что истинное знание о явлении вне пределов опыта — нума — недостижимо. Мы можем только строить наши представления, но никогда не касаемся «вещи в себе» напрямую. Грамматическая структура языка позволяет частично компенсировать это ограничение, создавая бесконечные рекурсивные конструкции, которые дают иллюзию более глубокого проникновения в суть вещей. Это похоже на набор “матрёшек” терминов и понятий, вложенных друг в друга, создающих сложную интеллектуальную ткань, которую мы порой принимаем за абсолютную истину.

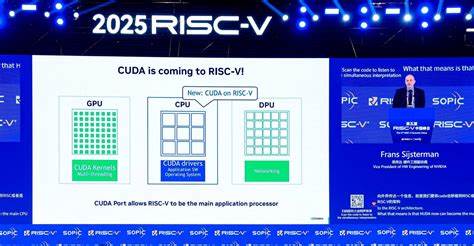

Революция вычислений, начатая Аланом Тьюрингом, перевела эту игру иллюзий в плоскость алгоритмов и цифровых систем. Тьюринг показал, что символические манипуляции можно автоматизировать, тем самым освободив процесс формализации от личного участия человека. Современные вычислительные машины, нейронные сети и системы искусственного интеллекта унаследовали этот потенциал, создавая «машинные иллюзии», которые не просто транслируют смысл, но и действуют на материальный мир. Однако, подобно логическим парадоксам, таким как парадокс Рассела и теоремы Гёделя, полная формализация и замыкание системы на саму себя невозможны. Механизированный разум неизбежно сталкивается с ограничениями и неразрешимыми противоречиями.

Тем не менее, мощь современных технологий затмевает эти фундаментальные слабости, позволяя все более изощренно влиять на реальность с помощью данных и алгоритмических конструкций. Значительную роль в превращении абстрактных размышлений в осязаемую материальную силу играют желания, которые по своей сути непредсказуемы и часто иррациональны. Философы Делёз и Гваттари ввели понятие «желательных машин», подчёркивая, что реальные механизмы взаимосвязей и влияний строятся на бесконечной цепочке взаимодействующих потоков энергии и информации. Терренс Дикон в своих исследованиях показал, как сложные физические и биологические системы переходят в состояния, где возникают цели, функции и представления. Состояния жизни и разума становятся результатом непрерывной саморегуляции и самовыражения в рамках материи и информации.

Это объясняет, как языковые конструкции, заложенные в компьютерных кодах и алгоритмах, становятся частью инфраструктуры, меняющей города, экономики, политику и биосферу. Главным итогом такого процесса становится размывание границ между реальным и иллюзорным. Школа философии Жана Бодрийяра, в частности, концепция симулякра, указывала на то, что модели и знаки начинают переставать быть лишь отражением действительности. Они становятся самодостаточной реальностью, в которой сама понятие отличия между подлинным и копией теряет смысл. Цифровые симуляции, примеры которых можно встретить повсеместно, создают подобие реальности, которое формирует человеческие ожидания и поведение, зачастую опережая и изменяя истинный мир.

Иллюзии, подпитываемые желанием и поддерживаемые языком и вычислениями, перестают быть нейтральными. Они становятся рычагами для усиления влияния, круга обновления идей и культурных трендов, становясь движущей силой капитала и технологической экспансии. Процесс этот сложно остановить, поскольку каждая итерация порождает новые импульсы, питаемые всё возрастающими амбициями и потребностями. Однако стоит задуматься, существует ли конечная цель этого процесса? С точки зрения термодинамики, всё движется к максимальному энтропийному равновесию, а с философской позиции полное внутреннее замыкание системы неизбежно ведёт к парадоксам и саморазрушению. Не исключено, что идеальной всеобъемлющей грамматики, способной без остатка описать себя и окружающий мир, быть не может.