Термин «искусственный интеллект» давно стал частью нашего повседневного обихода, и многие связывают его с образами из научной фантастики — разумными роботами, способными мыслить и принимать решения самостоятельно. Однако ведущие специалисты в области компьютерных технологий убеждают: подобное понимание сильно преувеличено и вводит общество в заблуждение. Представления о том, что мы уже близки к созданию настоящего интеллекта в машинах, — это скорее миф, порождаемый культурными стереотипами, чем реальность современного технологического прогресса. В действительности, современные модели, такие как GPT-4, не являются мыслящими существами, а представляют собой сложные инструменты статистической обработки данных, создающие впечатление гибкости и интеллекта благодаря обработке огромного массива информации, созданной людьми. Основной проблемой является именно мифологизация технологии.

Когда общество начинает воспринимать цифровые программы как самостоятельных и мыслящих агентов, управление и регулирование таких технологий становится крайне затруднительным. Сложившийся вокруг искусственного интеллекта культ и страхи, хронически обсуждаемые в медиа и научных кругах, мешают сфокусироваться на том, что технологии на самом деле представляют собой — инструменты, усилители человеческого творчества и сотрудничества. Это сдвигает акцент с рационального обсуждения рисков и преимуществ на иррациональные страхи, связанные с футуристическими сценариями апокалипсиса. Новая технологическая эпоха требует пересмотра устоявшихся понятий. Современные алгоритмы и модели не создают «нового разума», они выступают как своеобразный социальный механизм — гигантский комбинированный продукт труда миллиардов людей, аккумулированный и обработанный для создания выверенных и часто впечатляющих результатов.

Этот процесс можно сравнить с расширенной версией Википедии — не просто хранилищем знаний, а динамической средой, в которой сочетаются идеи, тексты и изображения, созданные людьми, преподносимые и синтезируемые в новых формах. Преимущества подобных технологий в том, что они способны расширить возможности человеческого познания и творчества. Они делают цифровые инструменты более гибкими и адаптивными, способными подстраиваться под уникальные потребности пользователей. Благодаря этому появляется шанс избавиться от жестких схем взаимодействия с техникой, которые раньше диктовали людям необходимость слепо следовать инструкциям и ограничениям интерфейсов. Повышение гибкости и адаптивности дает возможность вернуть человеку контроль и свободу выбора.

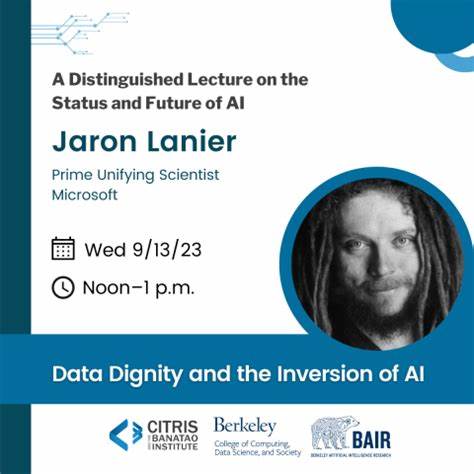

Однако наряду с потенциальными преимуществами существуют и рискованные моменты. Максимальная прозрачность работы алгоритмов остается недостижимой задачей из-за их невероятной сложности и отсутствия явных внутренних «идей» или программных представлений. «Черные ящики» больших моделей затрудняют понимание того, почему они принимают те или иные решения, что порождает общественное недоверие и страхи. На этом фоне особую актуальность приобретает концепция «достоинства данных» — идея о том, что люди, чьи данные используются при обучении моделей, должны получить признание и справедливую компенсацию. Это настоящий сдвиг в цифровой экономике, который может переосмыслить стандартные отношения между пользователями и технологическими платформами.

Отказ от устаревшей практики безвозмездного предоставления своих данных в обмен на бесплатные услуги обещает создание новой честной и более устойчивой модели взаимодействия, основанной на уважении к труду и творчеству каждого индивида. Достоинство данных способно стать фундаментом для развития новых социальных институтов, включая коллективные организации, которые будут представлять интересы пользователей и обеспечивать их права в цифровом мире. Такие группы могут играть роль посредников и защитников в вопросах распределения доходов и контроля над использованием данных. Это позволит не только снижать риски манипуляций и злоупотреблений, но и стимулировать инновации и разнообразие цифрового контента. Экономические опасения, связанные с автоматизацией и вытеснением рабочих специальностей, тоже могут быть отчасти решены благодаря подходу с достоинством данных.

Если уникальные вкладчики будут получать вознаграждение за свой вклад в обучение и развитие моделей, у человека появится мотивация продолжать создавать и совершенствовать интеллектуальные продукты. Это позволит сформировать не «класс иждивенцев», как предлагает идея универсального базового дохода, а новый класс творческих профессионалов, которые будут интегрированы в цифровую экономику и смогут влиять на ее развитие. Размышления о возможном негативном сценарии, когда технологии искусственного интеллекта могут привести общество к хаосу и даже уничтожению человечества, нельзя игнорировать. Однако опыт показывает, что большинство подобных угроз связаны не с самим технологическим продуктом, а с неправильным использованием, недостаточной подготовкой и плохим управлением инновациями. Пример с авиационными катастрофами из-за неверной интеграции программного обеспечения ярко демонстрирует опасность «черного ящика» и необходимости прозрачности во взаимодействии человека и машины.

Цифровая среда изначально создавалась с уклоном в хаос и де-контекстуализацию — свойства, которые изначально помогали развитию сети, но сегодня становятся ее главным недостатком. Отсутствие привязки информации к истории и контексту приводит к появлению фейков и дезинформации, затрудняет построение доверительных отношений с технологиями и проверку достоверности данных. И именно здесь вновь проявляется необходимость наделить цифровые битовые данные их историей, обеспечив таким образом контроль и понимание происходящего. Технологии искусственного интеллекта раскрывают актуальную цену забвения контекста: «темная сторона» цифрового мира проявляется именно в том, что, лишенные происхождения и связей, данные становятся инструментами манипуляции. Прозрачность и отчетливость происхождения данных помогают не только регулировать технологию, но и создавать более честную и этичную среду, где человек остается в центре внимания.

В основе современного технологического прогресса лежит не магия искусственного разума, а человеческий труд, творчество и сотрудничество. Современные модели — это зеркала человеческой культуры и знаний, перемешанные с новыми математическими подходами. Понимание этого должно стать фундаментом для разработки новых правил и принципов, управляющих цифровыми технологиями. Переосмысление искусственного интеллекта как коллективного, социального и технического инструмента открывает двери для новых возможностей: от улучшения взаимодействия с техникой до создания справедливой цифровой экономики. Отказ от мистификаций способствует выработке более разумного, ответственного и гуманного отношения к технологиям будущего, что необходимо для гармоничного сосуществования человека и машины.

В итоге, искусственный интеллект сегодня — это не самостоятельный разум, а отражение человеческого сообщества, его истории и культуры. От этого зависит, насколько эффективно и этично мы сможем использовать новые технологии. Концепция достоинства данных и прозрачности поможет избежать ошибок прошлого и создать основу для устойчивого развития цифрового общества, где человек действительно станет хозяином своих цифровых следов и творчества.

![Heavy Lift Drone 100kg Test – It Works [video]](/images/9F8FEDD6-7277-445C-9267-596E00B0628C)