Глобальное потепление — одна из самых острых экологических проблем нашего времени, вызывающая разрушительные последствия по всему миру. За последние десятилетия человечество предпринимает усилия по сокращению загрязнения воздуха, в частности снижая выбросы различных вредных веществ. В Восточной Азии, особенно в Китае, эти процессы приобрели значительный масштаб. Однако недавно проведённые исследования подтвердили, что очистка атмосферы от аэрозолей и их газообразных предшественников в этом регионе способствовала неожиданному эффекту — ускорению глобального потепления. Аэрозоли являются мельчайшими частицами, присутствующими в атмосфере и способными отражать солнечный свет обратно в космос, снижая количество энергии, достигающей поверхности Земли.

Таким образом, они оказывают охлаждающее воздействие на климат планеты. Сульфатные аэрозоли, производимые в результате сжигания ископаемого топлива и промышленных процессов, играют при этом ключевую роль. Сокращение их концентрации уменьшает эффект отражения, что в итоге приводит к усилению нагрева планеты. В исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment в июле 2025 года, международная группа учёных под руководством Бьорна Х. Самсета представила результаты моделирования воздействия резкого снижения сульфатных выбросов в Восточной Азии на глобальную климатическую систему.

Используя данные восьми современных моделей Земной системы с учётом разнообразия климатических сценариев и внутренней вариабельности, учёные установили, что снижение выбросов серы примерно на 75% в регионе привело к увеличению средней глобальной температуры поверхности на 0,07 ± 0,05 °C. Хотя это значение может показаться незначительным, именно оно оказалось достаточно высоко для объяснения ускорения глобального потепления, наблюдаемого с 2010 года. Этот эффект ученые называют «размаскировкой» парникового потепления. За долгие десятилетия аэрозоли от выбросов промышленности и транспорта создавали значительный охлаждающий фон, частично компенсируя нагрев, вызванный парниковыми газами. Когда же концентрация этих частиц резко снизилась в рамках борьбы с загрязнением, естественный эффект охлаждения ослабел, и температура стала повышаться быстрее.

Одним из важнейших аспектов исследования стала пространственная динамика температурных изменений. Модели показали, что самая яркая теплосигнальная реакция наблюдается не только непосредственно над Восточной Азией, но и над Северной частью Тихого океана — в том числе над западным побережьем Северной Америки и северными приполярными регионами. Это косвенно объясняет некоторые изменения в климатических паттернах, которые сложно было объяснить без учёта динамики аэрозолей. Кроме того, наблюдается увеличение верхнего радиационного баланса Земли, что указывает на более высокое поглощение энергии в климатическую систему. Снижение аэрозольных выбросов уменьшает отражение солнечного света, что приводит к росту количества солнечной энергии, проникающей в атмосферу и океаны.

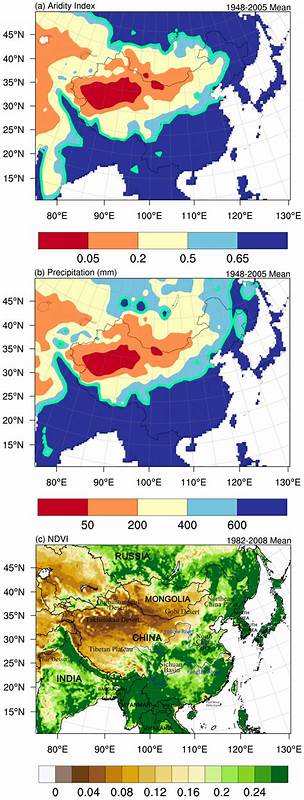

Последнее способствует ускоренной тепловой аккумуляции планеты. Показателен и тот факт, что наблюдения спутников MODIS Terra и Aqua подтверждают уменьшение аэрозольной оптической толщины над регионом начиная с 2010 года, что совпадает с масштабными программами по улучшению качества воздуха в Китае и некоторых соседних странах. Эти данные согласуются с уменьшением выбросов SO2 из базы данных CEDS версии 2024 года, которая учитывает обновлённые и актуальные измерения. Уменьшение загрузки аэрозолями играет также важную роль в изменениях гидрологического цикла. Вместе с повышением температуры происходит и увеличение глобального увлажнения, поскольку более тёплый воздух способен удерживать больше влаги.

В исследовании отмечается рост средней осадков по планете, хотя изменения распределения осадков остаются неоднородными и с существенной внутрирегиональной вариабельностью. Выводы этого исследования противоречат интуитивному пониманию, что только загрязнение воздуха вредно для климата. На самом деле борьба за чистый воздух в Восточной Азии вызвала непредвиденный эффект — ускорение глобального потепления как следствие снижения аэрозольного охлаждения. Это демонстрирует сложность климатической системы и делает необходимым комплексный подход к антикризисным мерам, чтобы не создавать дополнительных рисков. Важно также отметить роль других факторов, влияющих на глобальное потепление в последние годы.

Например, ускоренный рост концентрации метана в атмосфере в 2010–2023 годах увеличил радиационный форсинг, однако его вклад не является настолько значительным, чтобы полностью объяснить произошедшее ускорение температурного роста. Аналогичным образом, новые международные регуляции по сокращению выбросов в судоходстве уже с 2020 года влияют на климатическую систему, однако эти изменения произошли позже периода активных изменений в Восточной Азии и не могут существенно влиять на рассмотренный эффект. Особое внимание в работе уделено неопределённостям моделей и многократному учёту внутренних климатических вариаций. Сопряжённые риски и изменения облачности, особенно над Северной частью Тихого океана, существенно влияют на силу и локализацию радиационных и температурных эффектов. Отличия между моделями называют главным источником разброса оценок по температуре и радиационному балансу, что подчёркивает сложность климатического прогнозирования.

Таким образом, текущее состояние знаний свидетельствует, что борьба с загрязнением воздуха необходима из экологических и социальных соображений. Однако она вызывает парадоксальный климатический ответ — ускорение потепления. Этот феномен ставит серьёзные задачи перед учёными и политиками, требующими баланса между улучшением качества воздуха и контролем над выбросами парниковых газов. В долгосрочной перспективе по мере снижения остатков аэрозольных выбросов в Восточной Азии эффект от их дальнейшего снижения на глобальный климат уменьшится. Тем не менее понимание этого явления помогает в объяснении современных изменений климата и разработке более эффективных стратегий по смягчению и адаптации к изменениям климата.