История средневековой Англии продолжает привлекать внимание не только специалистов, но и широкой публики благодаря своей драматичности, масштабности и влиянию на современный мир. Особенный интерес представляет период правления королей Ричарда II и Генриха IV, который стал темой недавнего открытого разговора между экономистом и блогером Тайлером Коэном и известным историком Хелен Кастер. В этом диалоге обсуждались ключевые вопросы устройства власти и общества в Англии XIV века, а также культурные и политические аспекты того времени, что позволяет глубже понять истоки современных политических и правовых институтов. Во-первых, Хелен Кастер подчеркнула удивительную централизацию английского государства конца XIV века, которое по своим возможностям опережало другие европейские страны своего времени. Этот уровень централизации связан с историческими событиями, такими как нормандское завоевание 1066 года и расширение империи Генриха II до юго-западной Франции.

В результате были выработаны эффективные системы правления и закона, способные функционировать даже в отсутствие короля. Образ короля в те времена был двояким. С одной стороны, на печати короля изображали его как законодателя и судью — носителя правосудия и гарант порядка. Его задача заключалась в поддержании законности и справедливости, что было основой политической власти. С другой стороны, король являлся военачальником и защитником королевства, готовым вести войну и защищать народ.

Эта двоякая функция отражала реальность: власть короля была как юридической, так и военной одновременно. Однако король не имел всей полноты силы для непосредственного воздействия на всех своих подданных. В период правления Ричарда II и Генриха IV не существовало современной полиции или постоянной армии, способных без посредников обеспечивать исполнение приказов короля. Вместо этого королевская власть опиралась на местную аристократию, которая контролировала земли и крестьян, живущих на них. Именно эта система способствовала поддержанию порядка и исполнения королевских указов.

Взаимное доверие и сотрудничество между королем и крупными землевладельцами создавали политическую стабильность, несмотря на очевидные риски и конфликты. Особый интерес представляет вопрос, почему же эти самые аристократы подчинялись королевской власти, если имели свои собственные ресурсы и влияние? На деле все сводилось к прагматичным вопросам выживания и сохранения власти. Местные лорды и дворяне шли на компромиссы с королем, потому что он являлся основой их статуса и богатства. Ситуация напоминала присутствие арбитра или рефери, который определял рамки игры и предотвращал разрушительную конкуренцию за власть. Риск потерять наследственные земли и привилегии сильно ограничивал возможности мятежей и разбродов среди аристократии.

В разговоре также была затронута роль парламента, который стал важнейшим институциональным органом, обеспечивающим финансирование королевских войн, в частности, с Францией. Парламент предоставлял королю легитимное право взимать налоги и вносить законы, что демонстрировало развитие системы представительной власти и законности. Такой институт олицетворял сотрудничество между разными слоями общества и подтверждал необходимость согласованного решения вопросов власти. Не менее важной темой обсуждения стала культурная сторона эпохи, в том числе художественные и литературные феномены. Хелен Кастер поделилась мыслями о том, почему именно в этот период стали возможны такие произведения, как труды Джеффри Чосера — первого значительного англоязычного поэта, чей язык и стиль открыли новую страницу в литературе.

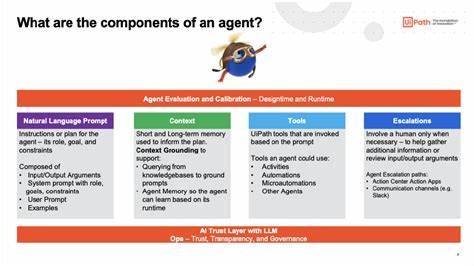

Кроме того, был проанализирован шекспировский «Ричард III» и его влияние на восприятие исторических событий. Драматургия того времени служила не только развлекательной функцией, но и формировала общественное мнение о политике и правлении, создавая мифы и объясняя сложные вопросы власти. Любопытно, что в ходе беседы Кастер затронула исследования, связанные с поиском новых источников и свидетельств тех лет, демонстрируя, насколько историческая наука продолжает развиваться. Это включает и современные методы, например, использование искусственного интеллекта для обработки больших массивов записей и документов, позволяющих сделать открытия, недоступные раньше. Интересно было узнать и об увлечениях самой Хелен Кастер, которая, помимо средневековой истории, проявляет интерес к научной фантастике и произведениям Айзека Азимова или телесериалу «Звёздный путь».

Такие культурные переклички демонстрируют, как знания о прошлом могут дополниться современными технологиями и идеями, создавая мост между эпохами. Обсуждение также привело к размышлениям о том, каким образом эпоха XIV века и связанные с ней события предвосхитили современные политические системы. В частности, судьба Ричарда II и его свержение Генрихом IV стало символом сложной борьбы за легитимность власти и конституционных основ. Такой опыт оказал значительное влияние на британское право и государственное устройство, продолжая оказывать сопротивление давлению времени и историческим катаклизмам. Стоит отметить, что в ходе диалога звучали и альтернативные взгляды, например, критика представления средневекового государства как классического «национального» или подлинно централизованного.

Некоторые комментарии напоминают о том, что в те времена понятия народности и нации, как мы их понимаем сейчас, были гораздо менее выражены или вовсе отсутствовали. Вера и культура, в частности, объединяли христианские земли Европы в рамках единой «общины», где политические границы и национальные различия имели иное значение. Обсуждение также породило вопросы о современных параллелях, анализируя, каким образом прежние модели власти и отношений между правителями и подданными могут пролить свет на сегодняшнюю политику. Это касается тем легитимности власти, устойчивости институтов и роли социальных элит. Подытоживая, разговор с Хелен Кастер даёт глубокое и многогранное понимание английской истории XIV века, раскрывая механизмы власти, социальные связи и культурные феномены того времени.

Такая дискуссия расширяет горизонты восприятия, позволяя сопоставить исторические реалии с современными вызовами и обрести новые идеи для анализа политических и социальных процессов.